日本政府12月21日在内閣會議上通過了2018年度補充預算案,將投入1.0723萬億日元用於防災減災和增強災害恢復能力。其中6,183億日元用於河流、防砂和道路等的防災減災,對實際發生地震時有望大大減輕災害影響的對策也劃撥了一定的金額;用於強化學校設施的抗震性(611億日元);維護髮生災害時警察使用的資材設備和通信基礎等(545億日元);以及支援避難所等導入可再生能源設備和蓄能設備等 (210億日元)等。

在地震大國日本,目前預計受災情況最嚴重而且最有可能發生的地震是以西日本太平洋沿岸為震源區的南海海溝地震。12月25日,日本中央防災會議(會長:安倍首相)「南海海溝沿線異常現象防災措施工作群組」發布了報告「關於針對南海海溝沿線異常現象的防災應對措施」。報告中設想了幾種情況,並給出了基本應對措施,比如以南海海溝的東半部分或西半部分為震源區發生芮氏(M)8級以上的地震時,非震源區的另一半地區的居民和企業應該採取什麼行動等。

負責整理這份報告的是名古屋大學減災合作研究中心主任福和伸夫教授,福和教授在科學技術振興機構12月13日主辦的記者懇談會上就報告内容表示:「報告一改過往僅憑科學技術應對大地震的觀念,具有重大意義」。針對南海海溝地震的對策,需要日本中央政府、地方政府、企業、學校和居民等共同行動才有望取得效果,那麼該對策得到了多大程度的執行呢?

古屋大學減災合作研究中心主任福和伸夫教授介紹報告的整理情況

預測災情將非常嚴重

中央防災會議2013年3月公佈了發生南海海溝地震時的災情預測。此次進一步預測了最壞的情況,即從駿河灣延伸到東海、紀伊半島、四國及九州太平洋沿岸海域的整個南海海溝全部為震源區。預測的受災規模非常可怕。首先,地震的搖晃將造成約62.7萬~約134.6萬棟建築倒塌,約3.8萬~約5.9萬人喪生。隨之而來的海嘯將再造成約13.2萬~約16.9 萬棟建築倒塌,約11.7萬~約22.4萬人喪生。此外,地震引發的火災將造成約4.7萬~約75萬棟房屋被燒燬,約2,600~約2.2萬人喪生,每一組數字都觸目驚心。

日本土木學會2018年6月公佈的災情預測顯示,僅地震和海嘯破壞的建築及設施的直接損失就將達到170萬億日元。另外,交通基礎設施和生產設施受影響造成的經濟損失在20年内將達到1,240萬億日元。也就是說,在地震發生後的20年裏,預計災損金額將達到日本國家年度預算的14倍。不過,預測中表示,如果針對公共基礎設施採取相應對策,比如對道路、港灣、漁港和濱海帶堤壩進行維護以及加強建築物的抗震性的話,這1,240萬億日元的經濟損失可以減少40%。目前日本的國家預算大約40%來自國債,因此想增加公共基礎設施對策預算並非易事。

災情預測如此嚴重的南海海溝地震究竟是怎麼回事?日本列島持續受力於太平洋板塊和菲律賓海板塊。在日本東部,從東部移動而來的太平洋板塊俯衝進入日本海溝,承載日本列島的板塊一直在變形。而在西日本,不斷北上的菲律賓海板塊也同樣導致日本列島板塊持續變形。二大板塊對支撐日本列島的板塊一直在產生拖拽力。

這種變形累積的能量將在未來某一時刻達到極限。承受不住的日本列島板塊的邊緣部分為釋放能量會出現錯位移動,從而在日本海溝和南海海溝引發巨大地震。歷史上,日本列島的太平洋沿岸已經反複發生過這種情況。

菲律賓海板塊俯衝的地點在伊豆半島東側為縱貫相模灣的相模海溝,在伊豆半島西側為縱貫駿河灣,並從靜岡縣、愛知縣、三重縣及和歌山縣沿著四國和九州海域延伸的南海海溝。此前已經確認,南海海溝的變形能量積累速度比相模海溝快,巨大地震發生的隔膜比較短,被認為是在不久的將來最有可能發生地震的區域。日本海溝2011年剛剛發生過東日本大地震,因此近期發生巨大地震的可能性沒有南海海溝那麼高。

不依賴地震預測的對策

日本的巨大地震對策離開1978年6月出臺的《大規模地震對策特別措施法》就無從談起。這部法律可以說大大改變了日本的地震對策。制定該法律的契機是時任東京大學理學部助手、現為神戶大學名譽教授的石橋克彥提出的「駿河灣地震說」。石橋的這項研究成果認為,以南海海溝中的駿河灣為中心的東海地區極有可能發生巨大地震。雖然稱呼變成了「東海地震」,但《大規模地震對策特別措施法》實際上是根據「駿河灣地震說」緊急制定的。這部法律反映了當時整個日本社會都高度關注地震預測研究的社會情況,以東海地震完全可以預測為前提制定,這也可以說是該法律的一大特點。

如果預測到2~3天内會發生地震,將由首相發布警戒宣言,並採取公共交通機構停運等對策。很長一段時間以來,這種應急對策都被認為是可能實現的。每年9月1日的防災日,還會以首相為首實施符合這種設想的訓練。不過,目前無法斷定南海海溝的下一次地震就發生在駿河灣。而且,地震預測並沒有想像中那麼簡單。針對逐漸明確的情況,日本政府對基於地震預測資訊的東海地震對策進行了調整,並於2017年11月修正為針對整個南海海溝的對策。

根據修正後的對策,如果在南海海溝觀測到異常現象,氣象廳將發布「關於南海海溝地震的資訊」。但並未確定除此之外的其他對策。而工作群組此次整理的報告對具體的防災對策和實施防災對策時的機制進行了討論。

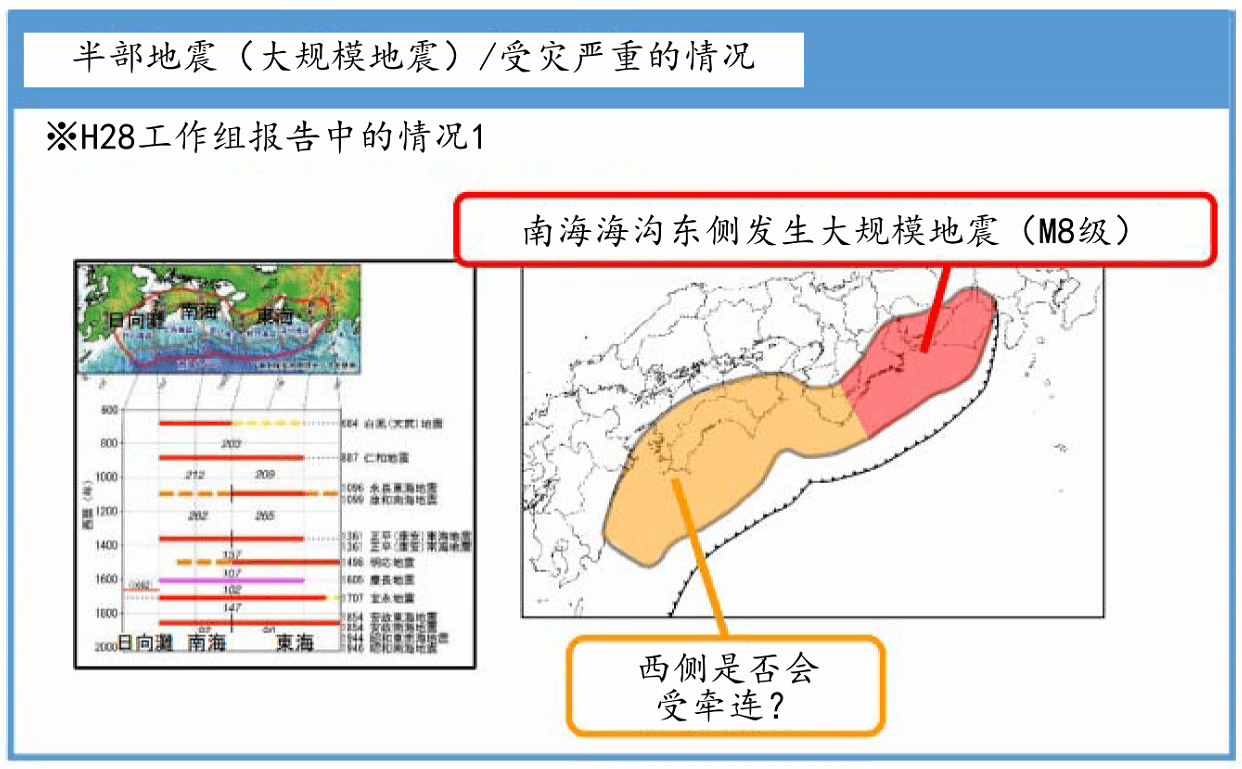

在南海海溝過去發生的地震央,像1854年的安政東海地震(M8.4)和安政南海地震(M8.4)那樣,南海海溝東側發生M8級地震32小時後西側又發生M8級地震的情況在報告中被命名為「半部」型地震。1944年同樣在南海海溝東側發生的昭和東南海地震(M7.9)和2年後在西側發生的昭和南海地震(M8.0)也屬於「半部」型。報告中呼籲,南海海溝的東半部分或西半部分發生M8以上的「半部」型地震時,首先要針對整個南海海溝發布海嘯預警等,對未包含在受災地區(震源區)内的另外半部分地區也要採取對策,比如「避難一週左右以應對隨後可能發生的地震」等。

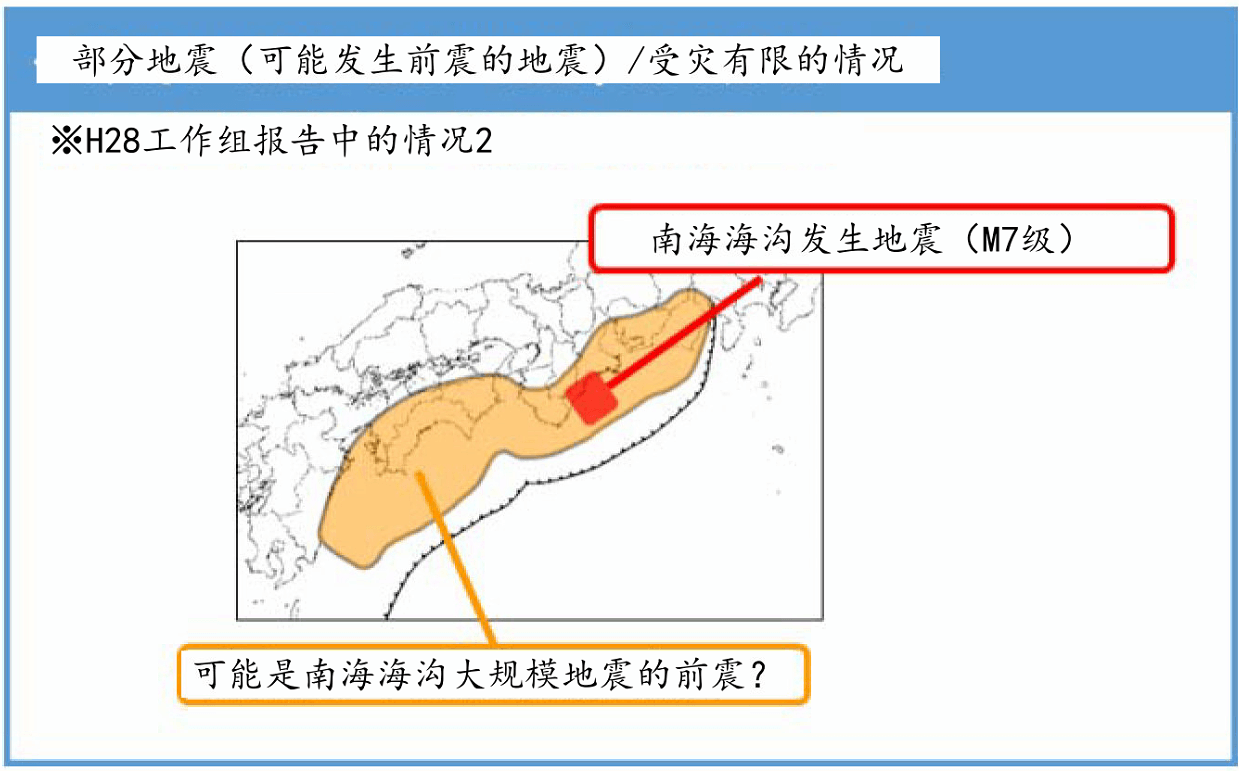

另外,還極有可能發生這種「半部」型以外的地震。南海海溝的設想震源區或其周邊發生M7.0以上8.0以下的地震時,作為發生「部分」地震的情況,還要呼籲受災地區以外的南海海溝地區也「警戒地震」。

(圖片摘自報告「關於針對南海海溝沿線異常現象的防災應對措施」)

南海海溝地震的可能性多樣,縮小對策範圍的話容易引起混亂,反而會擴大災情。報告中還進行了備註,在過去發生的103例「半部」型地震央,發生M8以上的「半部」型地震後,7天内另一半地區發生M8以上地震的情況僅7例。這是為了讓大家知道,即使避難一週,但最終什麼都沒發生的情況屬於大多數。

「部分」型地震也一樣,報告中的數據顯示,過去發生的1,437例「部分」型地震央,僅6例在7天内發生過M7.0以上8.0以下的地震。通過這些數據可以認識到,隨後再次發生大地震的可能性比較低,報告中還指出,平時針對地震採取的防範措施,以及雖然不確定但觀測到異常現象時,有意識地利用這些資訊以減輕災情的日常對策非常重要。

需要採取的對策還很多

不過,並不能說此次報告中針對南海海溝地震的應急對策取得了巨大進步。因為正如報告中指出的一樣,對於南海海溝地震,需要國家、都府縣、市町村及企業等之間相互配合,共同採取防災對策。另外,在各個地區,地方公共團體和指定公共機構等的防災對策也在很多方面相互關聯,為促進各地區相互配合,共同採取防災對策,需要資訊共享及聯合辦公的場所。作為主要措施,首先需要國家層面針對南海海溝地震防災對策迅速給出指導方針。

在福和教授所在的地區,以愛知縣為首的中部地區5個縣的企業、學校法人和經濟團體等770家會員組成的中部經濟聯合會,於2018年6月整理並公佈了「保護生產活動免受地震影響的對策建議」(簡稱「建議」),但很難說企業已經充分採取了抗震對策和供應鏈對策等地震預防措施。

另一方面,在政府的災害複原能力強化對策中,與保護生命的對策相比,保護生產活動的對策並未取得進展。基於這樣的認識,建議中提出了需要採取的多種對策,目的是避免南海海溝地震造成生產活動長期停滯,從而導致日本的國際競爭力下降。

福和教授以會長的身份參與了建議的整理工作,並在科學技術振興機構舉辦的記者懇談會上就現狀發表了嚴厲批評意見,比如幾乎「未採取集體性的地震對策」、「中小企業大部分未採取對策」等。僅產業界今後就有很多要做的事,要想讓國家、都府縣、市町村、企業之間以及各地區相互配合採取對策,需要做的工作可謂堆積如山。

文:小岩井忠道 JST客觀日本編輯部

參考鏈結:

財務省「2018年度一般會計補充預算(第2號)的概要」 [PDF]

中央防災會議「南海海溝沿線異常現象防災措施工作群組」報告 [PDF]

中央防災會議南海海溝地震受災預測報告(2013年3月) [PDF]

土木學會報告 [網路位址]

中部經濟聯合會建議書「保護生產活動免受地震影響的對策建議」 [網路位址]