預計未來在日本西部太平洋沿岸會發生最大地震規模達到芮氏9級的南海海溝地震,雖然很難提前預測,但觀測到中小型地震等異常情況時,做出地震預判將是防災的關鍵環節。日本已開始推進監測地殼活動以用於資訊發布的研究。

該研究已作為日本政府地震調查研究推進本部實施的「用於制定防災對策的南海海溝地震調查研究項目」從2020年度開始推進。參與該項目的有海洋研究開發機構、防災科學技術研究所和東北大學等,項目為期5年。

項目概要 |

|

名稱 |

用於制定防災對策的南海海溝地震調查研究項目 |

内容 |

調查海床結構和板塊邊界的狀態,發生中小型地震時確定震源,預判地震的發展情況,還將研究維持都市機能和產業活動的方法及資訊發布等問題 |

項目時間 |

2020~2024年度 |

預算 |

5年合計21億日元(最高) |

參與機構 |

海洋研究開發機構、防災科學技術研究所和東北大學等 |

推進該項目的契機之一是2016年4月在三重縣海域熊野灘發生的6.5級地震。此次地震發生在可能引起南海海溝地震的地殼板塊的邊緣,對此很多研究人員緊張地認為「可能是大地震的前兆」。但是由於未能馬上確定震源,所以就連是否提醒當地政府和居民注意的判斷都未能及時做出。

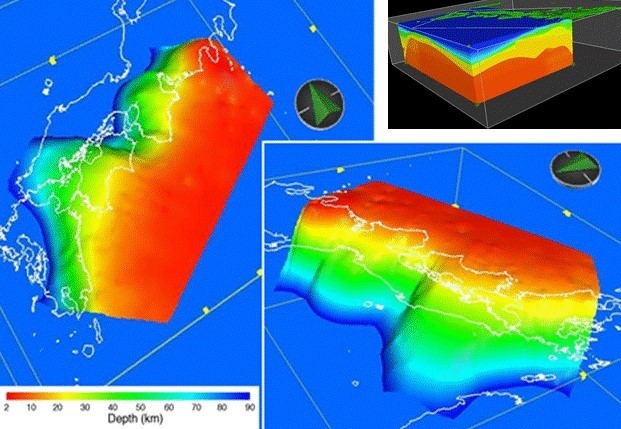

此次的項目的目標時首先做出震源區域海床結構的詳細立假體型。此前一直假定海床為均質構造,今後將根據海床探測和微小地震的傳播方式來再現海床結構。這樣當發生中小型地震時就能立即確定震源。

還將根據海底地震儀和全球定位系統(GPS)的數據調查板塊之間的接近程度。當在該海域出現時有發生並且可能會成為巨大地震前兆的「板塊慢滑移」時,也有助於進行分析和預測。

海洋機構海域地震火山部門的小平秀一部長表示:「打算在2024年度之前建立資訊傳播機制並試用,以便在發生板塊慢滑移時,能夠提供涉及的範圍有多大以及是否屬於異常情況等情報」。

再現板塊複雜形狀的圖像。顏色的深淺表示不同深度(圖片由海洋研究開發機構提供)

預計南海海溝地震存在多種發生方式,除了從日向灘到駿河灣的板塊邊界發生同時偏移外,東西方向上也可能在不同時間發生偏移。不同類型的偏移,防災措施也相應變化,該項目將為防災措施提供有用的資訊。

然而,即使能預判先行發生的地震震源,地震的推進情況模式多樣,無法避免預判的不確定性。而社會需要的是究竟是否會發生巨大地震的明確答案,所以還要考慮如何彌合二者差距的資訊傳播方式。

日文:久保田啟介編輯委員、日本經濟新聞,2021/05/17

中文:JST客觀日本編輯部