搭建在三維振動產生器系統上的10層模擬辦公樓。通過安裝在圓柱和牆壁上的多個感測器,獲取振動產生器系統晃動時的測量數據(圖片由防災科學技術研究所兵庫耐震工學研究中心提供)

【科學大設施】的第3回將向大家介紹日本防災科學技術研究所(簡稱「防災科研」)建造於兵庫縣三木市的全尺寸三維地震破壞實驗設施「E-Defense」。這個巨大的振動產生器系統是在1995年的阪神/淡路大地震之後建造的,2005年開始運行,20多年來,一直活躍在日本的抗震技術研發一線。

震毀建築是為了造出不會坍塌的建築

從神戶市中心的新開地車站乘40分鐘電車後在綠丘站下車,再開車約10分鐘後,一座巨大的白色建築物便映入眼簾。這就是坐落於鬱鬱蔥蔥三木綜合防災公園的一角的、隸屬於防災科研的E-Defense。

位於E-Defense中心的實驗棟,面積約5200平方公尺

外部有些底層結構暴露在外的建築物,内部幾乎空無一物,有的建築物甚至沒有窗戶,乍一看根本看不出這是用來做什麼的。這些建築物是為了進行地震模擬實驗而建造的建築模),通過施加與大地震相同的振動來確認劇烈震動帶來的影響。

東京大學生產技術研究所教授、兵庫耐震工學研究中心主任中埜良昭解釋道:「為了造出不會倒塌的建築,就需要一個可以被破壞全尺寸模型的實驗設施,E-Defense就是為此而建造的。」

用於實驗的10層辦公樓建築模型。左側是1~4層,右側是5~9層,組合在一起後進行試驗

為再次發生阪神/淡路大震災而做準備

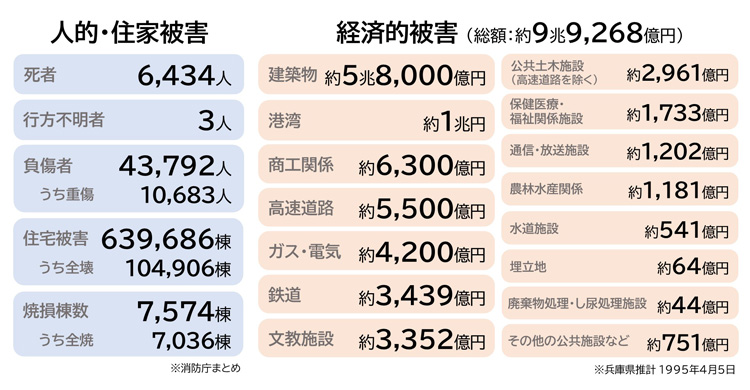

1995年1月17日上午5點46分,發生了以淡路島北部為震源的大地震(兵庫縣南部地震)。地震造成了嚴重的災害,許多房屋倒塌,超過6400人死亡或失蹤。這場地震也被稱作「阪神/淡路大震災」。當時發布的最大震度是6,但後來的調查顯示,神戶市中心和淡路島北部記錄到了的地震強度為7。

阪神/淡路大震災的受災情況

中埜教授回憶說:「地震發生前,我一直在進行建築物的結構評估,以及抗震診斷和抗震加固方面的研究。因此地震後,我想作為工程師我應該能做些什麼,於是就去調查受災的房屋,檢查它們是否安全,為災民提供一些幫助。」

為了確保再次發生如此大規模的地震時建築物不會倒塌,應該採取哪些措施呢?在制定對策之前,要對這次地震到底引發了什麼進行驗證。為此,就有必要重現建築物在地震央倒塌的過程。

中埜教授說:「我們在大學裏也做實驗,但由於規模的限制,只能使用縮小後的模型。但這樣就無法知道在實際大小的建築物中會發生什麼。」於是防災科學技術研究所便建造了新的耐震工程實驗設施,地點選在神戶市西北方與之相鄰的三木市。中埜教授於2022年8月開始擔任該中心的主任。

介紹E-Defense建造經過的中埜教授

E-Defense自2005年建成以來,18年裏進行了120多次實驗。2006年一家大型住宅建築公司在此進行了大規模地震模擬實驗。他們在振動產生器系統上設置了一棟使用了多種技術的獨棟住宅,共進行了85次劇烈震動實驗,包括18次震度為6~7的非常強烈的地震模擬。

實驗結果顯示,建築物沒有出現重大傷害,研究和開發的成果以顯而易見的方式得到了驗證。這些技術已經作為原創的地震防護系統品牌化,被應用到各地的住宅中,守護著人們的安全。

可產生最大2米/秒的水平方向的搖擺

下面就來看看E-Defense的構造。為筆者講解的是地震減災實驗研究部的佐藤榮兒和福井弘久。

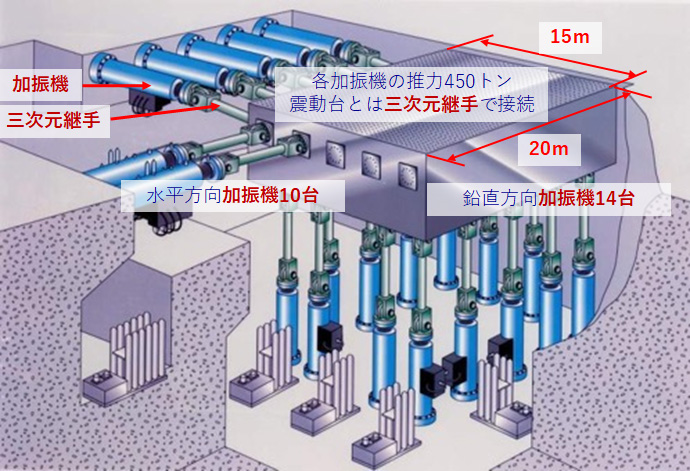

置於實驗棟中央的三維振動產生器系統的尺寸為15米×20米,是世界上最大的振動產生器系統。對此,佐藤先生解釋道:「如果是緊湊型住宅可以並排放兩棟,因此可以放一棟老舊建築和一棟有抗震加固的建築,或者一棟有隔震結構的建築和一棟沒有隔震結構的建築,實際施加振動加以比較。」

E-Defense的高度約為 43 米,即使10層的建築物也能放入其中, 2015年就在這裏進行過10層樓的測試。但是建築物的入口和出口的高度只有20米,因此,如果高度超過20米,就需要要將建築模型分為兩部分建造,運進來之後再連接到一起。為此,實驗棟配備了兩臺起重能力達到400噸的高性能起重機。

在振動產生器系統上進行解說的佐藤先生(左)和福井先生

為了使振動產生器系統運動,在水平方向設置了縱橫各5個致動器,垂直方向設置了14個致動器。這些致動器通過介面連接到振動產生器系統,使其能夠以每秒2 米的最大速度水平運動,以每秒70釐米的最大速度垂直運動。

振動產生器系統的結構。可在水平方向移動±1米、垂直方向移動±50釐米(圖片由防災科學技術研究所兵庫耐震工學研究中心提供)

通過液壓為這些大型設備提供動力。建設E-Defense的時候利用了當時的最新技術,並增加了「蓄能器」(儲壓罐)的容量,使其能夠實現各種各樣的振動效果。

實驗棟的地下一層佈滿了不同粗細的液壓管道。就像人假體型的動脈和靜脈一樣,使用前的液壓油管道為橙色,使用後的液壓油管道為藍色。

福井先生講解油壓原棟的蓄能器

考慮整個城市的恢復力,E-Defense不斷演化

在E-Defense建成六年後,2011年3月11日發生的東日本大地震,出現了與阪神大地震完全不同的長時間振動。中埜主任介紹說:「以前的E-Defense無法模擬如此長週期的地震運動,為此我們升級了振動產生器系統,使其能夠振動更長的時間。」

另外,E-Defense的目標不僅僅是為了建造不會倒塌的建築物。「阪神大地震後,有很多建築物雖然結構完好,但也無法居住了。所以,建造不會倒塌的建築物當然是首要目標,但保護建築物的功能也很重要」,中埜主任如此介紹道。為此,他們也在開展為建築物附加性能以維持使用功能的研究,並進行了多個實驗。

此外,研究課題還包括整個城市的恢復力。2007~2009年以及2018年,研究中心進行了實證實驗,調查公路橋樑有無抗震加固件時遭受地震破壞的差異。過去,大地震經常造成橋樑無法使用,給救助傷員和運輸救援物資帶來困難。通過該實證實驗確認了抗震加固件方法的有效性,對「抗震城市」的建設做出了貢獻。

中埜主任表示:「到目前為止,我們一直都是對一個個的建築物進行實驗,但我們意識到,必須以街區或城市為單位來思考如何才能減少損害。我還希望研究連續發生多次地震的情況,以及暴雨期間發生地震的情況。」

E-Defense就是這樣根據社會的需求而不斷演化的。

隔震部件也進行實物大小實驗,建築商參與其中

另一方面,阪神大地震後,作為保護建築物功能的方法的隔震構造的優越性廣為人知。隔震結構是通過在建築物下方安裝隔震部件(裝置)以防止地震能量傳遞到上方結構的系統。

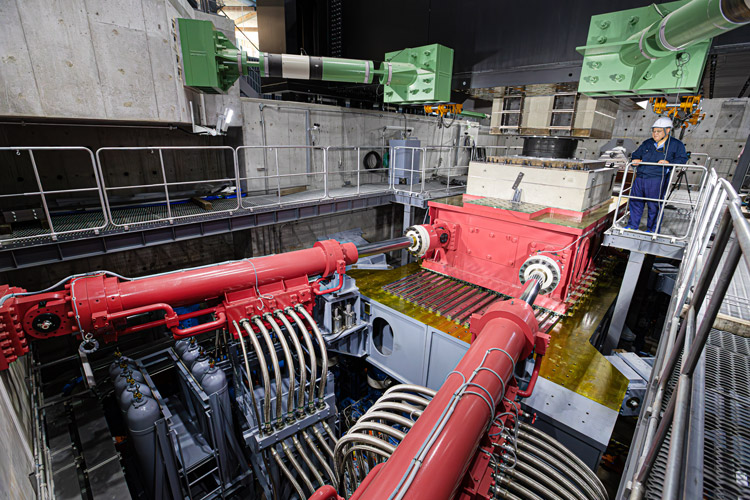

以前隔震部件的開發是通過製作微縮模型進行的,之後需要對全尺寸進行動態實驗。因此在今年4月,日本隔震研究推進機構在E-Defense旁邊建造了日本第一個實物大小隔震試驗設施「E-Isolation」。使用層壓橡膠和阻尼器等各種裝置作為試驗體。

在E-Isolation的中央設置的隔震部件施加振動。可實現水平方向130釐米、垂直方向25釐米的運動。

剛剛投入運轉的E-Isolation尚未取得顯著的業績,但很多總承包商和大學都參與了其運營,並寄予了很高的期望。隔震研究推進機構的事務局長宮原貴昭表示:「我們希望通過徹底驗證支撐隔震結構的部件,為全球的隔震研究做出貢獻。」

站在隔震部件旁邊進行解說的宮原局長

為了保護世界各地的人們免受地震傷害

今年2月,地震減災實驗研究部的福井先生被派往因地震而受災嚴重的土耳其,對災區進行調查。福井先生回憶道:「雖然每個人都熱情地接待我,但我能感受到他們內心的痛苦。作為一名工程師,希望將來能與當地人一起做些力所能及的事」。

還有很多海外的研究機構提出使用E-Defense的請求,研究中心與臺灣、意大利、美國等多個國家和地區都有合作。中埜主任展望未來時表示:「地震多發國有很多共同的課題。我們希望組建一個全球團隊來制定研究主題,通過將海外進行的模擬與在這裏進行的實物大小實驗相結合等手段來推進研究,並推廣應用研究成果。」

日本是地震多發國,歷史上曾多次發生過大地震,因此擁有豐富的地震知識,在地震對策方面也走在世界前列。E-Defense和E-Isolation在保護世界各地的人們免受地震破壞方面發揮著極其重要的作用。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【相關鏈結】

•E-Defense官網

•E-Defense介紹影片

•申請參觀E-Defense

•E-Isolation官網