東京大學生產技術研究所結霜控制科學社會合作研究部門特任研究員田中肇(名譽教授)和特任研究員(研究當時)Sun Gang的研究團隊發表了關於固體表面上如何形成冰的研究成果,為這一長期未解之謎提供了新的見解。

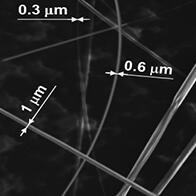

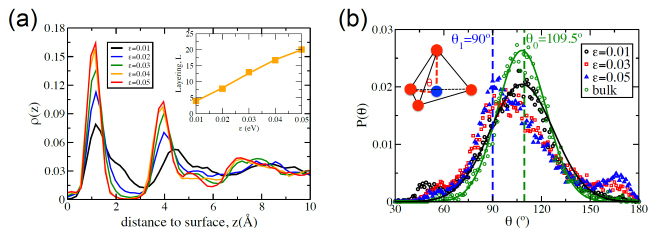

圖1:在T=210K下界面液體的層狀結構與向度性。(供圖:東京大學)

(a)固體表面附近液態水的層狀結構。在冰核形成之前,T=210K下液態水的密度分布(不同相輔作用(親水性)強度ε=0.01、0.02、0.03、0.04、0.05eV)。圖中插圖:與基底接觸的液態水的層狀程度L隨著ε的增加而增加。

(b)接觸層回收水分子與其通過虛線連接的兩個相鄰分子所形成的挾角θ的分佈(見圖中插圖)。綠色和藍色虛線分別表示主峰位置θ0=109.5°和θ1=90°。

冰的形成(冰核形成)是大氣科學、生物物理學、材料科學領域中極為重要的現象。它與雲的生成、飛機結冰、冷凍保存乃至蛋白質結晶等眾多現象有關。自然界的冰核形成,大多是發生在有表面環境下的「非均相成核」,揭示其微觀機制是掌握冰生成控制的關鍵。

傳統的理論框架——經典成核理論(CNT)一直使用界面自由能和潤濕角(接觸角)等宏觀熱力學量來描述冰核的生成概率,但這一理論無法充分捕捉分子尺度上液體和固體的相輔作用以及液體結構的秩序性。此外,實際的成核行為有時會與CNT的預測存在顯著偏差。

研究團隊使用能在原子尺度上準確再現液態水行為的水分子動力學模擬,詳細追蹤了冰形成的初期過程。他們採用簡單立方晶格作為固體基底,並通過控制其與原子的相輔作用強度(親水性),全面研究了廣泛的表面特性。特別值得關注的是,被認為是冰前驅狀態的「液體秩序結構」的形成過程。

分析結果表明,固體表面附近的水的結構變化在表面誘發結晶過程中扮演著重要角色。研究發現,表面附近的水隨著與固體的重力相輔作用增大,會被吸引至表面,進而形成層狀結構,且氫鍵的角度也會從自然的109.5°大幅變化至90°。該結果反映出的這一水的液體結構變化,表明冰核的形成並非單純的單階段過程,而是分層的結構化進程。

例如,在冰最易形成的中等親水性情況下,首先在與表面相接的接觸層(第一層)中,分子呈平坦排列,並出現以六元環為中心的網絡式結構。隨後,其上層(第二層)也誘導出同樣的結構,最終觀測到冰晶跨越三層以上區域持續成長的名為「二維前秩序→三維晶體成長」的情景。若親水性過高,水分子將過度吸附於表面,秩序結構的形成受抑制;反之,若親水性過低則因接觸不充分導致結構化無進展。這一結果表明除冰與基底晶體的晶格匹配度外,「液態水的局部結構秩序」也會主導核形成,並強調了補充傳統古典成核理論的新視角(晶體前驅體誘發結晶機制)的重要性。

此外,研究還發現,表面附近形成的液體結構與所謂的三維冰結構不同,是一種低向度(準二維)秩序。這種秩序即便在與冰無直接結構匹配度的固體表面情況下也能形成,並且其存在與否會顯著影響冰核形成,因而揭示了一種本質上不同於傳統「冰與基底晶體的相似性」討論的範式。

此次的發現也有較大可能適用於二氧化矽、硅等具有四面體結構的液體,有助於構建對表面誘發結晶的普遍理解。此外,在最近備受關注的利用機器學習的表面設計中,對分子尺度的力學和結構的考察也對可解釋性和通用性做了補充。

未來,以表面附近液體的分層結構化這一知識為出發點,有望開展對更複雜實際表面(如大氣中的礦物粒子或生物分子表面等)上成核行為進行分析,以及開發出可生成冰與抑制冰生成的技術。

培育「渴望成冰的水」是本質

田中名譽教授表示:「冰雖是身邊常見的物質,但長期以來難以從分子水平理解其誕生的瞬間。本研究發現重要的不是‘像冰一樣的表面’,而是表面如何培育‘渴望成冰的水’。未來我們希望活用這一知識,在從氣候模型到冷凍保存的廣泛領域中,推動能隨心所欲控制‘冰誕生’的技術。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST 客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Colloid and Interface Science

論文:The secret role of water's structure near surfaces in ice formation

DOI:10.1016/j.jcis.2025.137812