日本國立研究開發法人資訊通信研究機構(NICT)研究發現,當通過虛擬實境(VR)進行低空自由飛行體驗時,患有懼高症傾向者的生理性、主觀性恐懼反應均會減輕。研究揭示,大腦中進行「通過自身行動能夠過渡至安全狀態的預測」可能成為消除恐懼的新機制。VR或有望應用於懼高症的治療方法。

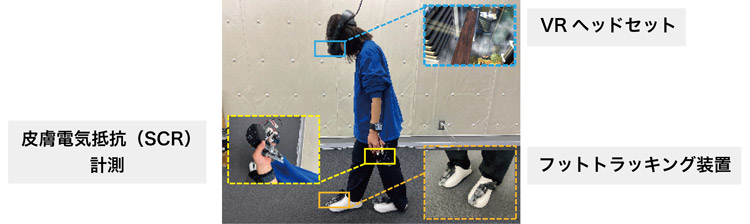

在VR實驗中,受試者佩戴頭顯設備,通過測量皮膚電阻來檢測拿著控制器的手部出汗量。腳的動作則通過足部追蹤裝置進行測量(供圖:NICT)

NICT腦資訊工學研究室春野雅彥(計算神經科學)室長介紹道,人類為了克服恐懼,此前的主流方法是反復體驗引發恐懼的狀況。這種克服被認為是通過持續學習「這種狀況並不危險」的記憶機制來實現的。

然而,對於懼高症患者,實際多次前往較高的場所並不現實。春野室長等人認為,若使用可將計算機生成的假想空間以近乎真實的方式進行模擬體驗的VR,就有可能形成「只要自己採取行動即可過渡至安全狀態」的預測來緩解恐懼。

研究人員對研究室所在的大阪大學的學生等進行詢問來測量懼高症程度,並招募了85名具有懼高症傾向的受試者。在進行適應VR身體所需的任務後,讓受試者在VR環境中行走在一棟80層、高300米的高樓伸出的板材上,並通過粘貼在手指上的電極測量皮膚電阻,將「手心冒汗」的程度作為生理性恐懼反應加以量化。

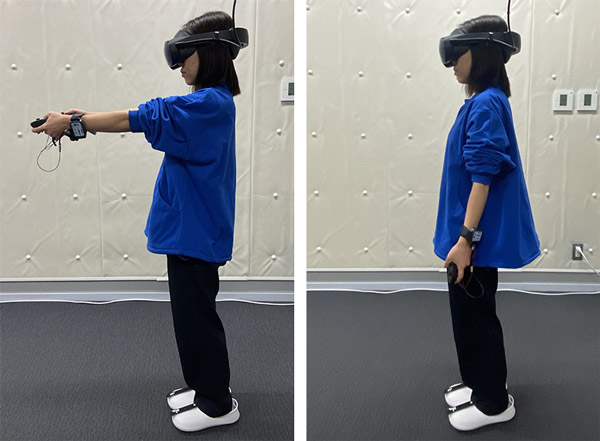

同時,通過讓參與者從「完全不害怕(0)」到「害怕到無法忍受(10)」的11個等級中選擇害怕程度,將主觀性恐懼反應量化。此後,將受試者分為在VR空間中用雙手握持的控制器自由操控方向、同時進行7分鐘高度5米以下低空飛行的44人飛行組,以及自身不操控方向而觀看他人VR飛行影像的41人對照組。隨後,飛行組與對照組均再次在VR環境中行走在高樓的板材上並測量生理性恐懼反應及主觀性恐懼反應。

以雙手的控制器操控方向、同時在VR環境中進行低空飛行的人(左),以及自身不操控方向而僅觀看他人VR飛行影像的人(供圖:NICT)

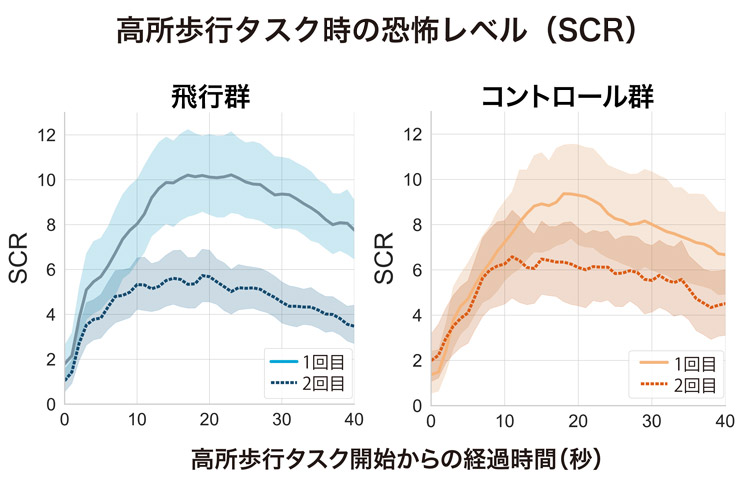

與最初在VR環境中行走於高樓板材上時(第一次高處行走)相比,飛行組和對照組在第二次高處行走時由皮膚電阻所知的出汗量及害怕程度均有所下降,飛行組的出汗量下降幅度更大。在46人的飛行組和28人的對照組中開展類似實驗,也得出了相同結果。

在VR環境中兩次進行行走於高樓板材上的高處行走任務後,曾自己操控並進行VR飛行體驗的飛行組的出汗量(皮膚電阻SCR)較僅觀看的對照組下降更顯著(供圖:NICT)

利用實驗後實施的調查問卷的數據進行與生理性恐懼減少量之間的回歸分析,結果發現,第二次高處行走時越是感到「自己能夠飛行,所以即使墜落也沒有危險」,其生理性恐懼反應下降的幅度就越大。

今後若能確認VR環境中的懼高症減輕效果能在現實世界中具有長期效果,則有望將其應用於使用VR的實際治療和支持中。本研究獲得了國立研究開發法人科學技術振興機構(JST)的戰略性創造研究推進項目、JST登月型研發項目(Moonshot)以及文部科學省科學研究費補助項目的支持,研究成果已於5月13日發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)的電子版上。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

資訊通信研究機構新聞稿 體驗過VR自主飛行的人會形成「即使墜落也能飛」的預測並減輕懼高反應

【論文資訊】

期刊:PNAS

論文:Transition ability to safe states reduces fear responses to height

DOI:10.1073/pnas.2416920122