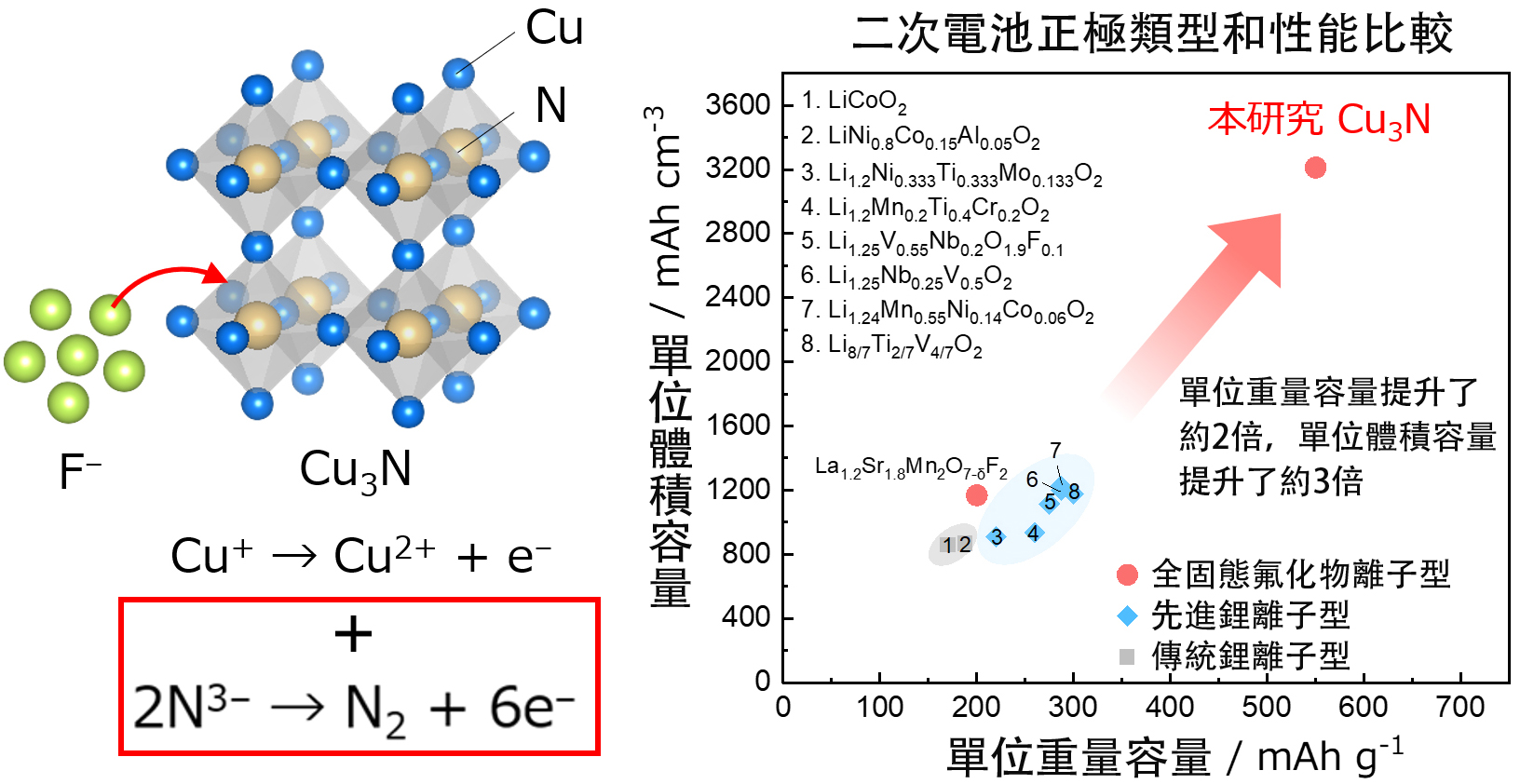

京都大學研究生院人類與環境學研究科的山本健太郎特定副教授(現任奈良女子大學研究生院工學系副教授)和內本喜晴教授等人的研究團隊,與豐田汽車、東京大學、兵庫縣立大學、東北大學、東京科學大學合作,成功開發出了新型高容量嵌入式正極材料,用於全固態氟化物離子二次電池,該電池被認為有望超越鋰離子二次電池。研究證實,這種材料實現了超過鋰離子電池正極兩倍的容量。值得注意的是,這是全球首次報導利用負離子氮的化合價變化來製備超陶瓷正極材料,且較傳統材料明顯提高了容量,說明這種技術有推動儲能電池變革的潛力。相關研究成果已發表在《Journal of the American Chemical Society》的線上版上。

圖1本研究開發的Cu₃N正極與現有正極材料的單位重量容量和單位體積容量的對比(供圖:奈良女子大學)

為了開發能量密度超越現有鋰離子二次電池的新型二次電池,關鍵在於正極和負極的多電子反應,但鎂離子、鋁離子等多價離子在固體中的擴散速率較慢,所以在原理上存在較大的動力學劣勢。

相比之下,若採用單價負離子的氟化物離子(F⁻)作為載流子,氟化物離子的離子半徑雖小,與氧化物離子相近,但由於其單價特性,可在固體中實現高速離子傳導。此外,使用固態電解質可提高安全性,因此全固態氟化物離子二次電池引起了人們的廣泛關注。

以往全固態氟化物離子二次電池的正極材料主要為金屬/金屬氟化物。然而,在充放電(氟化/脫氟化)過程中,這類材料會經歷較大的體積變化,導致循環性能及功率特性較差。為改善電極材料的循環性能和功率特性,研究人員正研究開發與鋰離子二次電池類似的拓撲相變型氟化物離子嵌入反應正極材料。這類材料雖然在循環穩定性和功率特性上有所提升,但存在其可用容量較低的問題。為瞭解決這一問題,山本副教授和內本教授等人的研究團隊此前開發了利用氧分子鍵形成的含氟氧化物正極材料,但未能超越鋰離子二次電池正極的容量。

研究團隊發現,具有逆ReO₃型結構的Cu₃N氮化物,其可逆嵌入氟化物離子的能力遠超理論預期,展現出550mAh/g的超高可逆容量,超過現有鋰離子二次電池正極材料的兩倍。此外,研究團隊利用SPring-8的X射線吸收光譜法、共振非彈性X射線散射法等多種分析技術,從多個角度解析了Cu₃N正極的反應機制。研究發現,在氟化物離子嵌入過程中,陽離子的過渡金屬及負離子的氮均參與電荷補償,特別是氮在電荷補償過程中,會在結構內形成分子態氮,這使得實際氟化物離子的嵌入量遠超理論預測。這種反應機制正是實現Cu₃N正極超高容量的關鍵所在。

未來,若能進一步控制分子態氮的形成,使更多氟化物離子能夠可逆嵌入與脫離,則有望開發出比Cu₃N更高容量的嵌入式正極材料,並基於該材料實現更高能量密度的全固態氟化物離子二次電池。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of the American Chemical Society

論文:Cathode Design Based on Nitrogen Redox and Linear Coordination of Cu Center for All-solidstate Fluoride-Ion Batteries

DOI:10.1021/jacs.4c12391