北陸先端科學技術大學院大學物質化學前緣研究領域的都 英次郎教授等人的研究團隊宣佈,成功開發出一種可通過磁鐵與光控制的奈米粒子,並在小鼠實驗中證實該粒子能夠在腫瘤內聚集、發揮抗癌作用、實現具有視覺化的光熱轉換癌症治療方法。這種奈米粒子通過在碳奈米角(CNH)表面包覆磁性離子液體、近紅外光螢光色料和分散劑製備而成,已確認對生物體的不良影響極小。該成果有望推動新型癌症診斷與治療技術的研發,相關研究成果已發表在國際學術期刊《Small Science》的3月3日刊上。

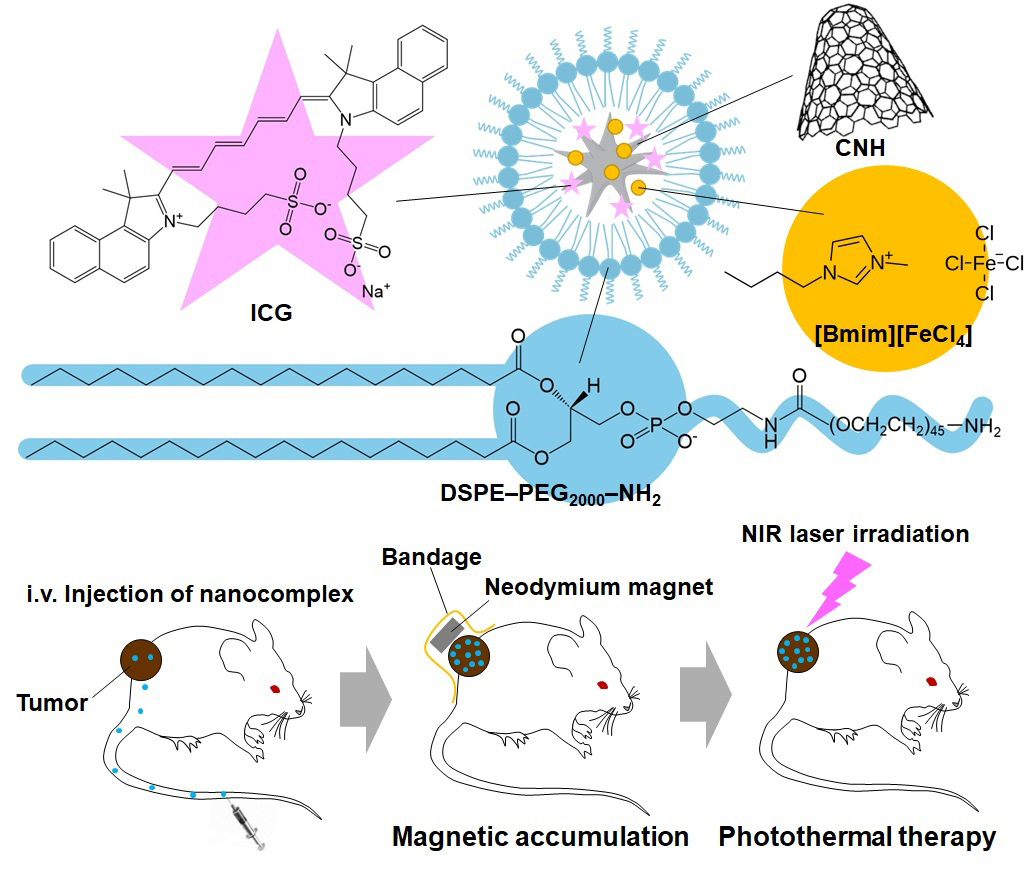

圖1.包覆多種功能性分子的奈米粒子製備過程以及本研究概念(供圖:北陸先端科學技術大學院大學都 英次郎教授)

CNH:碳奈米角、ICG:吲哚菁綠、[Bmim][FeCl₄]、磁性離子液體、DSPE-PEG2000-NH₂:聚乙二醇-磷脂複合體。

此次使用的離子液體是一種具有低熔點、低揮發性、高離子濃度、高離子導電等特性,在室溫下呈液態的鹽,被廣泛應用於電容的電解液等多種工業用途。

近年來研究發現,這種離子液體具有抗癌作用。其由陽離子分子與陰離子分子這兩種極其簡單的構成要素組成,其中響應磁場的磁性離子液體具有極高的穩定性,不揮發、不可燃等特性。

CNH屬於奈米碳管的一種,由不規則形狀結構聚集形成直徑約100奈米的球形集合體,具有極高的生物相容性。

此前,都教授等人曾發現CNH在生物組織穿透性較強的波長範圍(650~1100奈米)雷射照射下容易發熱的光熱特性,團隊在致力於提升CNH性能的同時,也在持續推進活用該特性的癌症診斷與治療技術的研發。

此次,研究團隊開發出磁性離子液體([Bmim][FeCl₄])與光熱材料(CNH)複合的新型奈米粒子,並探討了其作為癌症診斷與治療技術的應用。

研究證實,開發的奈米粒子具備7天以上的粒徑穩定性,對細胞具有高滲透性並能發揮抗癌效果,且在近紅外光雷射照射下可以產生熱量。

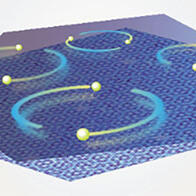

隨後,研究人員向大腸癌移植約10天后的小鼠尾靜脈注射該奈米粒子,在病竈部位貼附小型釹磁鐵24小時後,照射740~790奈米的近紅外光光。

結果表明,除奈米粒子特有的EPR效應外,與未使用釹磁鐵或未包覆磁性離子液體的情況相比,這種奈米粒子能更有效地被癌組織攝取。此外,對聚集該奈米粒子的病竈部位照射808奈米近紅外光雷射後,不僅觀察到[Bmim][FeCl₄]來源的抗癌作用,更藉助CNH的光熱轉換效應,在5天后實現了癌症的完全消失。

通過組織學方法評估腫瘤內藥效機制後發現,尤其是施加磁場並接受雷射照射的奈米粒子會對癌細胞組梭織成顯著破壞。

此外,研究團隊還通過組織學檢查、血液檢查和體重測量評估了生物相容性,發現這種奈米粒子對生物體的影響微乎其微。

都教授表示:「著眼於未來的臨床應用,目前,我們正計劃利用大型動物開展該奈米粒子的安全性試驗法,希望10年內能夠啟動臨床試驗。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Small Science

論文:Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics

DOI:10.1002/smsc.202400640