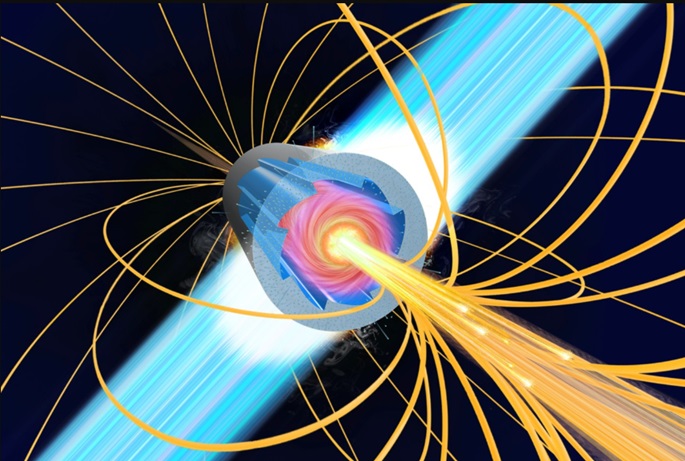

大阪大學雷射科學研究所的村上匡且教授的研究團隊,通過雷射與微結構體的相輔作用,提出了一種無需外部磁場,自發產生千兆高斯級(數百千特士拉)超強磁場的新方法,其物理原理已通過數值實驗驗證。相關成果已發表在《Physics of Plasmas》上。

圖1.葉片型微管爆縮(BMI)示意圖(供圖:大阪大學村上匡且教授)

此前,在實驗室中生成超強磁場的主流方法是利用電漿或物質對存在d額外部磁場進行壓縮的磁通量壓縮法。然而,該方法需要初始磁場,存在結構上的限制以及實驗難度大等問題。

研究團隊通過二維PIC模擬證實,對內壁帶有鋸齒狀葉片結構的中空圓筒(葉片微管)照射超短脈衝雷射時,無需使用任何外部磁場,就能在中心軸上自發產生強大的環形電流和磁場。研究表明,利用這種被稱為葉片型微管爆縮(BMI)的新方式,電子和離子會形成反向漩渦狀流動,從而自發組織形成強磁場。

此外,通過解析模型得出了激光強度、葉片數量與磁場強度的比例關係,為後續的實驗驗證和應用拓展提供了理論依據。

村上教授表示:「這並非‘壓縮’磁場,而是‘創造’磁場。該研究始於思路的轉變。我們提出了不同於以往那樣依賴外部磁場,而是僅通過幾何構造就能自發生成電流和磁場的新原理。形成的千兆高斯級磁場有望成為未來高能量密度電漿和實驗室天體物理的基礎技術。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Physics of Plasmas

論文:Gigagauss magnetic field generation by bladed microtube implosion

DOI:doi.org/10.1063/5.0275006