廣島大學研究生院先進理工系科學研究科的井上克也教授與西班牙薩拉戈薩大學以及法國勞厄-朗之萬研究所的研究團隊於2月14日宣佈,明確了有望成為新一代IT元件和節能材料的多鐵性物質中強彈性-強磁性相輔作用的原理。研究團隊通過粉末中子繞射技術,同步測量了強彈性磁性體二維鈣鈦礦化合物的強彈性轉變和傾斜反鐵磁性轉變,從而獲得了上述成果。該研究成果有望應用於自旋電子學技術中,提高資訊存儲密度。相關成果已發表在英國皇家化學學會學術期刊《Journal of Materials Chemistry C》1月29日刊上。

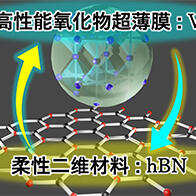

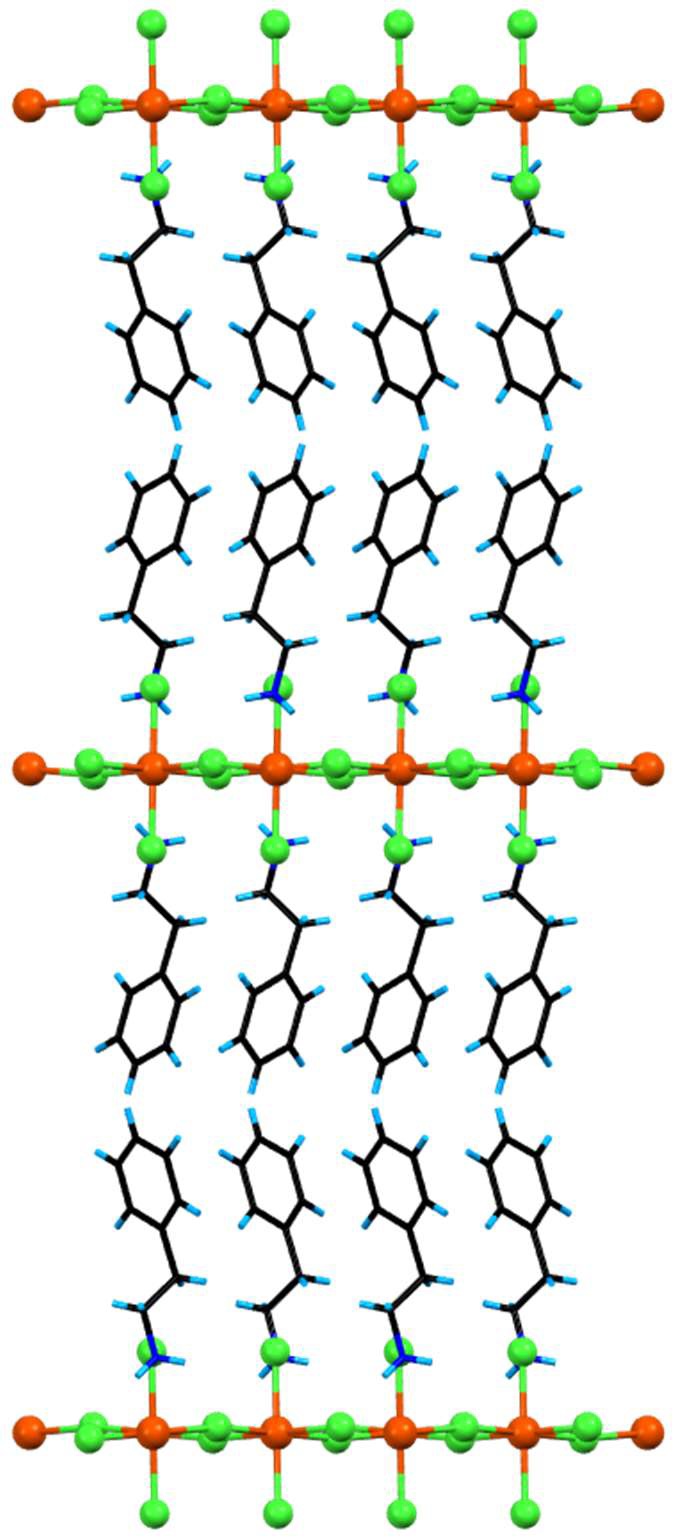

圖1:在293K溫度下二維鈣鈦礦化合物的結構。該結構由過渡金屬離子的鹵化物二維層與有機胺層交替堆疊而成。(供圖:廣島大學)

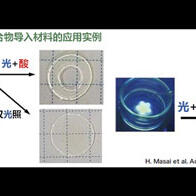

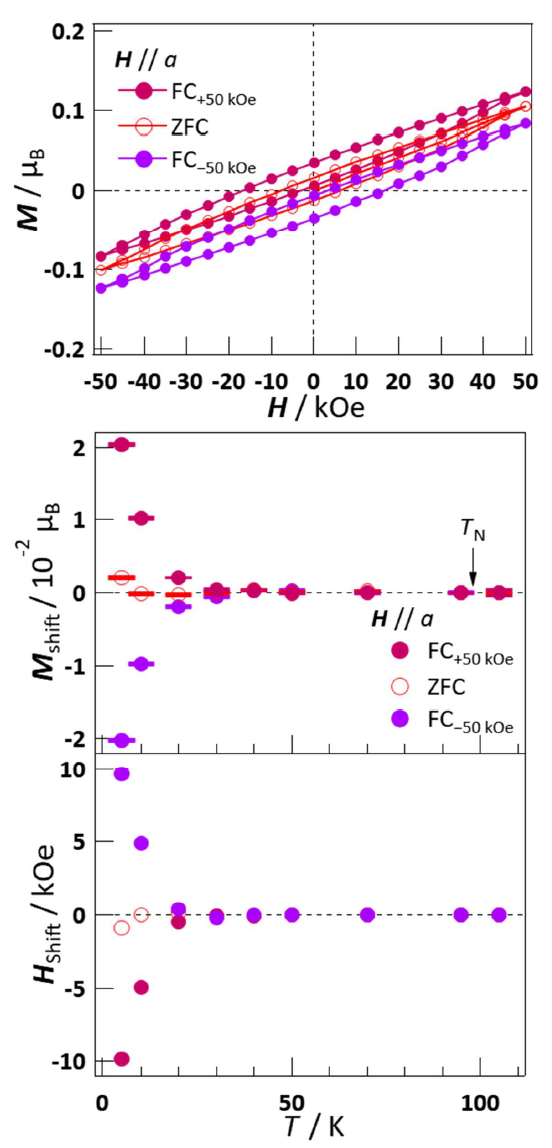

圖2:PEA-Fe的磁化曲線偏移(5K)及其溫度依賴性。在傾斜反鐵磁性轉變點溫度(圖中的TN)以下沒有觀察到磁化曲線偏移,但在30K以下觀察到了磁化曲線偏移(供圖:廣島大學)

多鐵性材料是一類同時具有強磁性、強鐵電性和強彈性等多種特性的物質,有望應用於多種電子器件中。其中,主要的多鐵性材料包括源於電磁(ME)效應的強鐵電-強磁性材料,以及源於應變磁(MA)效應的強彈性-強磁性材料等。但對MA的強彈性物性研究甚少,相關機制尚未完全明確。強彈性材料的特點在於晶體內部具有均勻的晶格應變,並且該應變狀態可以通過外部應力翻轉至另一種等能態。通常,強彈表徵態通過伴隨晶系變化的結構性相變而顯現。

在這些多鐵性材料中,二維鈣鈦礦化合物因其透明的晶體結構,研究人員已證實能夠通過光學手段確認其強彈表徵態。

研究團隊早在2017年就已報告了二維鈣鈦礦化合物「PEA-Fe」在高於室溫的160℃(433K)下會發生層內方向的自發應變,形成強彈性轉變;隨著溫度降低至零下175℃(98K)時材料發生磁性轉變,成為傾斜反鐵磁體。

此次,研究團隊合成了一種二維鈣鈦礦化合物,並發現該晶體的彈性與磁性之間存在耦合作用。

在通過X射線晶體結構分析確認了PEA-Fe的二維鈣鈦礦結構後,通過粉末中子繞射測量,明確了強彈性有序與傾斜反鐵磁有序共存的現象。

研究發現,這種強彈性磁性體在外部磁場作用下冷卻時,磁化曲線會出現上下位移。在低於磁性轉變點溫度時觀察到了磁化曲線偏移現象。

研究結果表明,強彈性引起的晶體內部應變會通過自旋軌域相輔作用轉移到磁性結構中。

這一系列相輔作用同樣在手性晶體磁性體中也得到了體現。理論上,手性晶體應變和磁性可通過自旋軌域相輔作用產生手性螺旋磁性結構,而此次研究首次通過實驗證實了這一理論。

包含大軌道角動量磁性離子且晶體應變與磁結構強烈耦合作用的強彈性磁性多鐵性材料,有望作為新一代自旋電子學器件的基礎材料。

井上教授表示:「強彈性磁性多鐵性材料以及手性磁性體等磁性結構,反映了晶體應變、手性晶體空間群等原子及離子的位置資訊,通過軌道角動量反映到磁性中,從而顯現獨特的物性。此次,我們通過實驗明確證明了這一理論預測。未來,我們期待強彈性磁性多鐵性材料及手性磁性體等相關研究能夠取得更進一步的發展。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Materials Chemistry C

論文:Coupling between ferroelasticity and magnetization in two dimensional organic-inorganic perovskites (C6H5C2H4NH3)2MCl4 (M = Mn, Cu, Fe)

DOI:10.1039/d4tc04445b