北海道大學研究生院理學研究院的高橋啟介教授、高橋Lauren助教、Fernando Garcia-Escobar博士研究員、博士一年級的田代智哉、碩士二年級的柴田憲伸等人的研究團隊,確立了一種通過機器學習精準預測並設計帶隙(光吸收指標)的鈣鈦礦無機材料開發方法。相關成果已線上發表在期刊《Chemical Science》上。

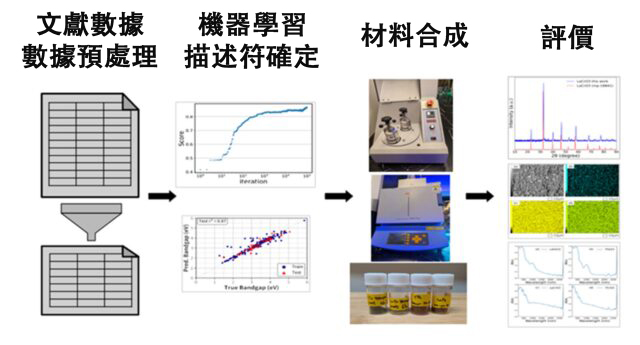

圖1 從文獻數據到材料合成的路線圖(供圖:北海道大學)

鈣鈦礦材料因具備可高效吸收太陽光的優良構造而備受關注,但由於帶隙會隨微小的結構變化發生顯著波動,材料設計一直比較困難。

研究團隊基於從既往實驗文獻收集的282種鈣鈦礦型化合物的帶隙資訊,根據結構資訊與元素特徵生成了數千種描述符(特徵量)。然後,通過獨創演算法MonteCat法篩選出最優描述符,並構建支持向量迴歸(SVR)模型。由此,成功開發出能根據結構與組成高精度預測帶隙的模型。

接下來,研究團隊利用該模型,對理論上具有穩定性的1852種虛擬鈣鈦礦化合物的帶隙進行了預測。從中篩選出兼具適合太陽能應用的0.45~2.2電子伏特帶隙與結構穩定性的86種候選材料。其中實際合成4種材料(LaCrO₃、LaFeO₃、YCrO₃、YFeO₃)後,通過X射線繞射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM-EDS)、紫外可見光譜(UV-vis-NIR)分析,確認這些材料的結構、組成及帶隙特性均符合預測。

通過本次研究,研究團隊成功構建了融合機器學習與實驗的新型材料開發流程:從結構與組成資訊中提取描述符→預測帶隙→實際合成→通過物性評價驗證。針對帶隙這類高敏感性物性,能夠基於描述符實現如此高的預測精度並進一步通過合成驗證一致性的研究極為罕見,有望成為未來材料開發的標準範式。

此次成果不僅有助於太陽能電池、光觸媒、水分解觸媒等能源相關材料的加速研發,還將有力推動以物性設計為起點、由資訊學主導的可合成材料設計的研究。

未來通過將描述符方法應用於磁性、介電性、焦熱電等其他物性領域,有望發現更多樣化的高性能材料。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Chemical Science

論文:Designing and Synthesizing Perovskites with Targeted Bandgaps via Tailored Descriptors

DOI:doi.org/10.1039/d5sc04813c