日本國立研究開發法人農業與食品產業技術綜合研究機構(以下簡稱「農研機構」)生物功能利用研究部門昆蟲利用技術研究領域的劉家銘研究員、上原拓也主任研究員與東京大學研究生院農學生命科學研究科的霜田政美教授的研究團隊發表研究成果稱,開發出了一種能夠在飼料用昆蟲(污水虻)體內高濃度積累氨基酸的技術,而在此前,污水虻作為飼料缺乏這種氨基酸。研究人員通過阻礙由體內向消化道轉運氨基酸的轉運蛋白基因之一「HiNATt」,成功使昆蟲體內的氨基酸總量增加了1.8倍,其中飼料用昆蟲所缺乏的必需胺基酸「組胺酸」的含量最多增加了2.9倍。該技術有望通過糧食的穩定供應和資源循環,為糧食可持續生產做出貢獻。相關研究成果已發表在國際學術期刊《Journal of Insects as Food and Feed》11月1日號上。

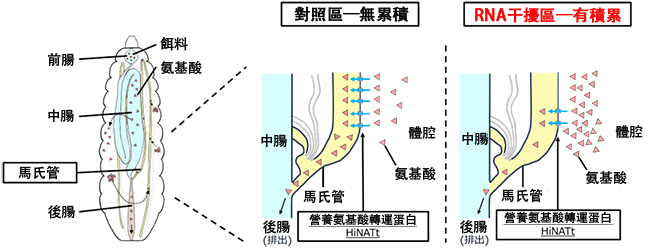

圖1 抑制HiNATt導致氨基酸排洩功能下降實現氨基酸積累

當通過RNA干擾抑制HiNATt表達時,氨基酸從真體腔向馬氏管的排出被抑制,氨基酸殘留在真體腔内。(供圖:農研機構(NARO))

伴隨全球人口的增長,亟需確立蛋白質供給需求增加的措施,所以尚有增產空間的海水養殖業備受期待。另一方面,作為飼料原料的魚粉在國際上供不應求,過去25年間其價格飆升了5倍。魚粉在養殖配合飼料中佔比約40%,而日本的這種產品大部分依賴進口。

鑑於這種情況,能夠以食品殘渣和農業殘渣等有機廢物為餌料生產的污水虻幼蟲,作為替代養雞和水產養殖用魚粉的蛋白質來源便受到關注。

污水虻屬於雙翅目水虻科,是體長15~20毫米(成蟲)的昆蟲,1950年前後作為侵入物種進入日本,在日本國内自然繁殖。幼蟲以草、果實、動物屍體、糞便等腐敗有機物質為食。不會蜇刺人或動物。

研究團隊此前曾報告稱,以食品殘渣為餌料養殖水虻時,幼蟲具有的腸道菌群會抑制食品殘渣的臭味。長期以來研究團隊一直在為實現水虻作為飼料用昆蟲的實際應用而進行研發。

另一方面,這種幼蟲體內所含的必需胺基酸平衡與魚粉存在差異,其中一直存在作為水產養殖必需胺基酸中的組胺酸不足的問題。

因此,研究團隊採用了一種增加昆蟲水虻體內組胺酸含量的方法,旨在通過降低排洩功能來積累組胺酸。

首先,研究人員利用新一代基因測序儀探查昆蟲水虻體內進行氨基酸轉運的營養氨基酸轉運蛋白(NAT)。NAT存在於各種器官之中,功能各異。

研究發現了5種NAT,並通過調查這些NAT的基因體序列及表達位置,發現了一種僅在消化道的部分區域——馬氏管中表達的NAT,並將其命名為HiNATt。馬氏管起到類似於腎臟的排洩器官的作用,昆蟲體內的氨基酸在HiNATt作用下通過細胞膜被馬氏管吸收,再由此處輸送至後腸排出體外。

研究團隊以抑制氨基酸排洩為目的對HiNATt基因進行了RNA干擾(RNAi),結果發現,其表達量被抑制在從前的40%。經過RNA干擾處理1周後,水虻幼蟲體內的氨基酸總量增加了1.8倍。

研究人員調查了RNA干擾處理引起的各種氨基酸的含量變化,發現組胺酸最多增加到了2.9倍,足以滿足需要量。不僅如此,甲硫胺酸最多也增加了2.9倍,其他必需胺基酸雖未達到如此高的增幅,但也各有增加。

研究還證實,經RNA干擾處理後氨基酸總量增加的水虻幼蟲也能夠正常羽化。

據悉,研究團隊未來將以實際應用為目標力爭製造出水虻品系,並繼續調查組胺酸等物質對於水虻等昆蟲的作用。

劉研究員表示:「通過推進該研究,我們有望製作出作為飼料原料價值較高的水虻品系。水虻的優良品系育種和飼養技術改良也在進行中。我們將推動實現昆蟲飼料化所需的研究,力求實現糧食穩定供應和環境負荷降低的糧食可持續生產。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Insects as Food and Feed

論文:Enhancing amino acid productivity and profile in black soldier fly larvae through NAT transporter suppression in the excretion system

DOI:10.1163/23524588-00001155