說到火箭,通常是使用固體燃料或液體燃料等的大能量來實現推進的。而通過向火箭照射重複脈衝雷射、不使用燃料即可飛行的雷射推進火箭的研發正在推進之中。日本東北大學研究生院工學研究科的高橋聖幸副教授、研究生速館佑彌(研究當時),大阪公立大學研究生院工學研究科的森浩一教授,以及東北大學流體科學研究所的早川晃弘副教授等人的研究團隊進行了自主研發的多拋物面雷射推進器的發射實驗,成功通過重複脈衝雷射照射,使全長約15毫米的機體自由飛行至約7倍高度的110毫米。此外,為實現穩定飛行,研究團隊開發了一套雷射跟蹤系統,即時檢測火箭運動並使雷射照射位置追隨火箭機體。這是全球首次驗證可以通過雷射實現持續施加推力。該成果是邁向實現雷射推進火箭發射的一大步。相關研究結果已發表在期刊《Scientific Reports》上。

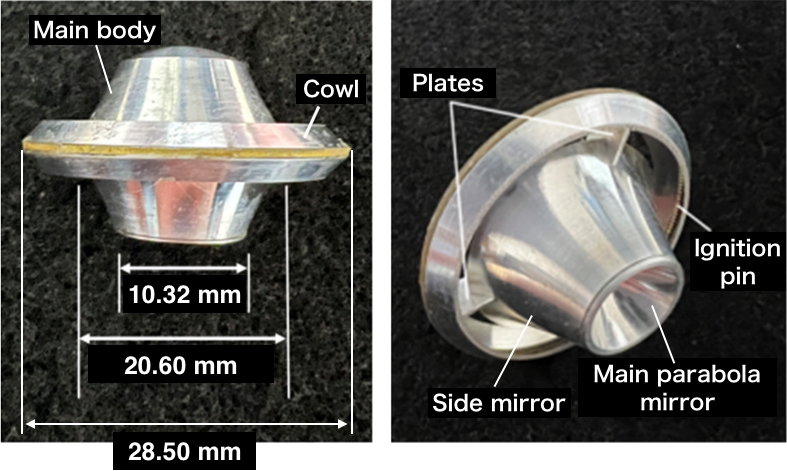

圖1:多拋物面雷射推進器的照片。機體全長約15毫米(供圖:東北大學)

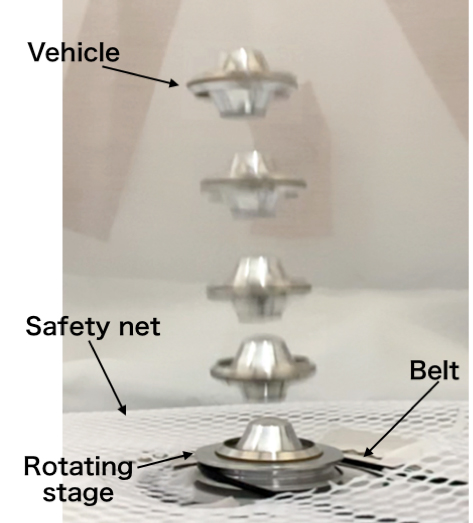

圖2:發射實驗的連拍照片(供圖:東北大學)

從地面基地發射雷射使火箭無需燃料即可飛行的雷射推進,其原理是在火箭上安裝拋物面鏡(將光匯聚於一點的曲面鏡),當雷射聚光時,其聚光點附近的空氣會電離轉化為電漿。這種電漿進一步吸收雷射能量並被加熱,其熱量迅速傳導至周圍空氣而產生衝擊波,這種衝擊波推封火箭本體從而形成推進力。

據估算,即便考慮初期雷射振盪基地建設費用的償還,雷射發射成本仍可降至傳統型火箭的四分之一左右。若雷射推進發射技術得以確立,宇宙旅行或將變得更加觸手可及。

然而,該技術的實用化仍存在若干問題點。其中之一是火箭易從雷射軸上偏差,無法維持穩定飛行。

此前,研究團隊主要通過數值模擬開展研究,此次則進行了用於驗證機體偏差雷射軸時自然回到中心的被動控制性能的發射實驗,以及追隨火箭運動並使雷射照射位置移動的主動控制系統的開發及實證實驗。

在被動控制方面,研究團隊對機體設計進行了優化。將其設計為機體主體上安裝有尖錐噴嘴形狀反射鏡,使照射至機體的雷射能在主體周圍聚光成圓環狀。同時,加裝環狀部件(整流罩)以覆蓋圓環狀聚光區域。這種結構使得機體在飛行中橫向偏差雷射照射軸時,雷射會在整流罩的內側形成不均勻聚光。

這樣,雷射加熱生成的衝擊波會產生不均勻現象,衝擊波推壓整流罩的力量也會出現偏向。在這種非對稱力作用下,機體會自然向被拉回原本中心軸(雷射軸)的方向運動,無需主動控制即可自動修正姿態。

同時,研究團隊將其設計為機體軸上安裝有拋物面鏡,當機體軸從雷射軸偏斜時,拋物面鏡內的雷射聚光位置發生變化,產生的衝擊波形態隨之改變,從而能抵消角度偏差。

機體採用尖錐噴嘴形狀反射鏡與拋物面鏡組合的形狀,故而稱為多拋物面雷射推進器。

為驗證機體的被動控制能力,研究團隊沿垂直向上反復照射脈衝雷射,在實驗室內進行了自由飛行發射實驗。以50赫茲頻率重複照射單脈衝約5焦耳的雷射後,重量約2克的機體浮起至機體全長約15毫米的7倍左右高度110毫米,成功實現了自由飛行。此時,成功確認到機體彷彿受自然牽引般沿著雷射照射軸運動,被動控制的實驗驗證獲得成功。飛行狀態看起來宛如UFO輕盈上浮。

然而,由於實驗提示僅依靠被動控制無法確保數分鐘至數十分鐘的穩定飛行,作為負責主動控制的機制,研究團隊開發了即時跟蹤火箭運動併同步照射雷射的雷射跟蹤系統。

為評估系統的定量跟蹤性能,研究團隊並未通過雷射使其自由飛行,而是將推進器安裝在自製機械臂上,進行了以與自由飛行時同等速度移動機體的實驗。通過立體攝像機即時獲取空間內機體的位置與速度資訊。該資訊被傳輸至由電機、皮帶式執行器和反射鏡組成的雷射掃描系統,並根據機體的運動來控制雷射照射位置。該實驗全球首次實證了當機體移動速度達到自由飛行的預期水平,可使雷射充分精確跟蹤,並持續產生衝擊波和推力。

本次的最長飛行時間僅約0.26秒,但研究團隊表示,未來將進行使用雷射跟蹤系統的發射試驗,驗證能否在發射的全流程中實現穩定的光束引導飛行。研究團隊的最終目標是使用更高功率的重複脈衝雷射,抵達高度100千米以上的宇宙空間。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Scientific Reports

論文:Free-flight and tracking experiments of a multi-parabola laser

propulsion vehicle

DOI:10.1038/s41598-025-00429-0