東京理科大學藥學部藥學科齋藤顯宜教授與該校研究生院藥學研究科的博士生吉岡壽倫等人的研究團隊於2月5日發表研究成果稱,備受期待的抗壓力新藥——δ阿片接受者促效劑或對腸易激症候群(IBS)具有療效。該發現有望推動IBS治療藥物的開發。相關研究成果已發表在國際學術期刊《British Journal of Pharmacology》2024年12月25日刊的網路版上。

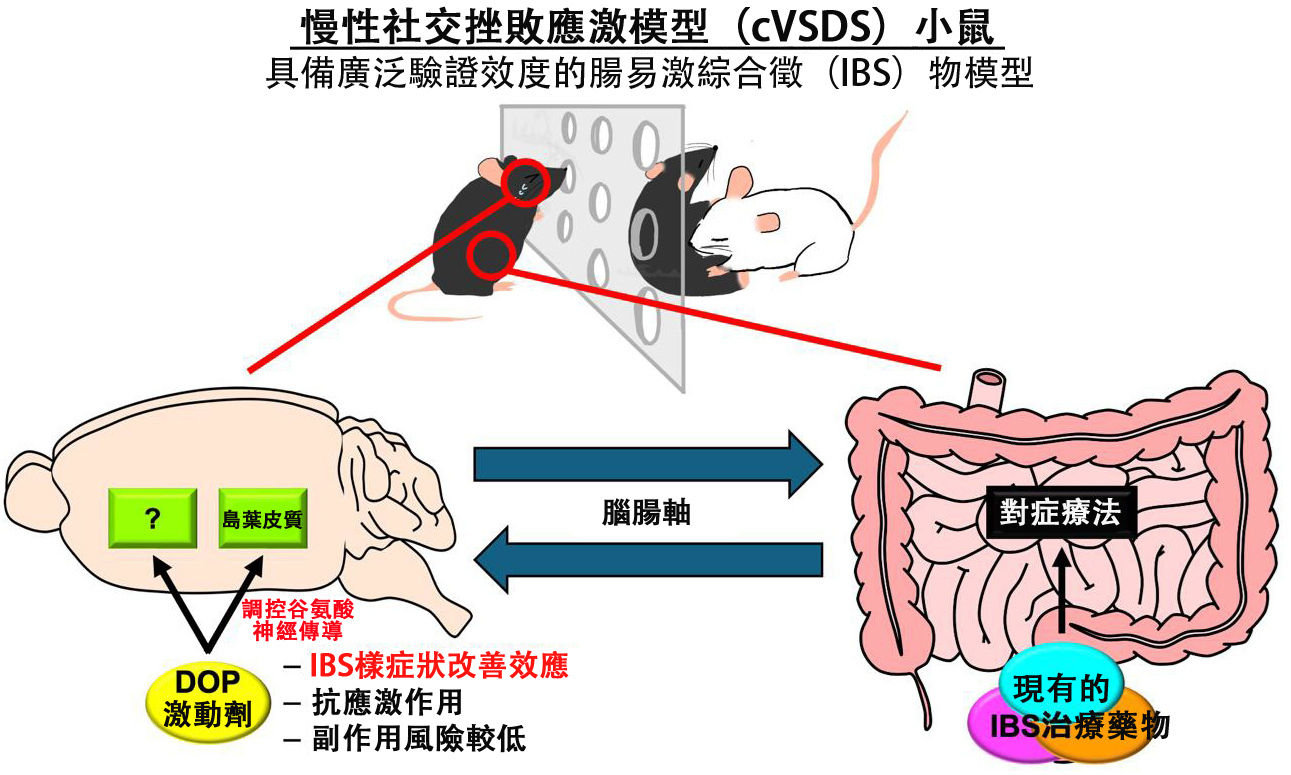

圖:研究概要。通過腸易激症候群(IBS)模型小鼠的實驗發現,δ阿片接受者促效劑(DOP促效劑)可通過調控大腦島葉皮質中過度活躍的麩胺酸神經傳導,來改善IBS樣症狀(供圖:東京理科大學)

IBS是一種雖無腸道器質性改變,但反復出現腹瀉、便秘和腹痛等消化系統症狀的疾病,據估計全球約每十個人中就有一人患病。目前的治療方法主要侷限於對症處理,其病因尚未明確,但心理壓力被認為與發病密切相關。

此前,研究團隊曾探討過作用於δ阿片接受者的化合物成為精神科藥物的可能性及其作用機制,並發現遭受過情緒壓力的小鼠會出現典型的IBS症狀。同時還證實δ阿片接受者促效劑對現有藥物難以治療的抑鬱症患者具有一定療效。

δ阿片接受者促效劑相比於現有藥物起效迅速,且可能伴隨較少的副作用,目前正作為新型抗抑鬱藥進行臨床試驗。

本次研究中,研究團隊著眼於δ阿片接受者在調控內髒功能的大腦島葉皮質中富集這一現象,探討了δ阿片接受者促效劑作為IBS治療藥物的有效性。

島葉皮質是大腦皮質的一個區域,與喜怒哀樂等情感及其伴隨的生理反應密切相關。

研究人員讓目睹其他小鼠遭受攻擊而經歷壓力刺激的抑鬱症模型小鼠(cVSDS)口服墨水溶液,並依據墨水溶液在腸道中的移動距離來評估腸蠕動程度。同時,依據在直腸內施用少量辣椒鹼時的反應,評估作為IBS指標的腸道痛覺過敏性。

對於患有腹瀉型IBS的小鼠,研究團隊分別採用了全身給藥(皮下注射)、腦內給藥(腦室內注射)、直接向島葉皮質給藥的三種方式施與δ阿片接受者促效劑。

結果顯示,無論哪種給藥方式均能調控腸道蠕動的活躍度,並減少因辣椒鹼施用引發的腸道痛覺過敏相關行為。

研究團隊進一步測定患有腸易激症候群的小鼠島葉皮質中麩胺酸濃度後發現,隨著壓力水平升高,島葉皮質中麩胺酸傳導活性增強,從而誘發腹瀉症狀。與此相反,施用δ阿片接受者促效劑後,麩胺酸傳導受到抑制,腹瀉症狀得到緩解。

齋藤教授指出:「當前IBS治療藥物的患者滿意度較低,亟待開發新型治療藥物。本研究成果表明,δ阿片接受者靶向治療藥物在通過中樞作用緩解壓力的同時,有望改善IBS樣症狀。儘管此前已有中樞作用型治療藥物,但存在藥物起效時間較長,且療效顯現前出現噁心、嘔吐等副作用兩大問題。δ阿片接受者促效劑有望展現出攻克現有治療藥物問題的潛力。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:British Journal of Pharmacology

論文:Agonists of the opioid δ-receptor improve irritable bowel syndrome-like symptoms via the central nervous system

DOI:10.1111/bph.17428