為實現石破茂政權倡導的「防災立國」構想,被寄予厚望、作為防災司令部的防災廳,其組織架構初步明確。負責研究防災廳職能的政府專家會議(防災廳設立籌備顧問會議)於6月4日彙總並公開了相關報告。作為回應,石破茂首相於6月6日在首相官邸召開了「防災立國推進閣僚會議」,正式公佈了計劃於2026年度設立的防災廳的組織概況。

在首相官邸召開的「防災立國推進閣僚會議」上發言的石破茂首相(6月6日,供圖:內閣官房內閣廣報室)

不是「總有一天會來」,而是「何時會來」

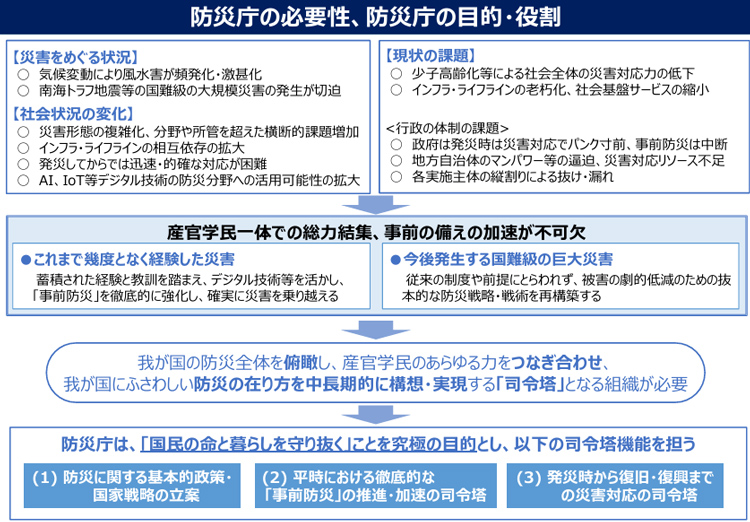

根據此次公佈的組織概要,目前由內閣府防災相關機構負責的現行體制將全面重組。防災廳將統一負責從平時的「事前防災」 到災害發生初期的應急響應,以及災後恢復與重建等整個階段的工作。該廳將設置首相直屬的專職大臣,並賦予其對其他省廳的勸告權,規定接受勸告的省廳有遵循勸告的義務。並將通過錄用、培養防災專業人才等方式,致力於打造能協調其他防災相關省廳的組織。

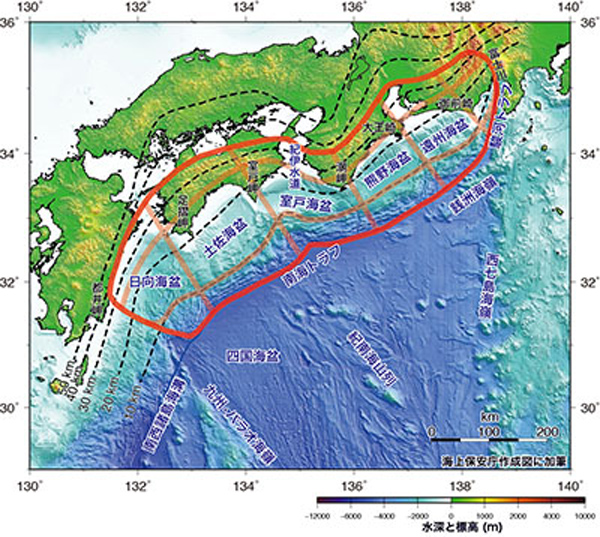

專家會議的報告書要求「將意識從災害‘終有一天會來’轉變為‘何時會來’」。活斷層型地震隨時隨地都有可能發生。據預測,南海海槽巨大地震和首都直下型地震在未來30年內發生的概率分別高達約80%和約70%。因此,防災廳必須打造一支強有力的組織,匯聚具備出色政策判斷力、能夠為防災減災制定恰當對策的有能力的「專業人才(慧眼人才)」。

政府專家會議探討關於防災廳職責等的報告書要點的部分摘要圖(供圖:內閣府)

明確「需要重新框架戰略與戰術」

專家會議在報告書開篇「宣言」稱:「與國民一同思考、一同防備、一同守護。建設一個能夠從災害中守護生命、讓人們安心生活的社會,創造一個通過防災孕育新價值的未來。實現這樣的社會與未來,正是防災廳的使命。」報告書強調,防災減災對策的重大責任在於政府,但為了減少可能發生在全國任何地方的大地震與大災害造成的損失,中央政府與地方政府,以及地區、民營企業、研究機構的合作至關重要。

該會議由名古屋大學名譽教授福和伸夫、東京大學尖端科學技術研究中心教授廣井悠、大學共同利用機關法人資訊與系統研究機構(ROIS)機構負責人喜連川優等20位防災相關廣泛領域的專家組成。報告系統性地梳理了以往大地震和重大災害中暴露出的種種課題,並據此全面闡述了防災廳應當承擔的職責與使命。

報告書首先明確指出,「由於社會內部存在的結構性和制度性脆弱之處,使得一旦發生災害將導致損害大幅擴大,因此有必要在平時就預先識別,並通過與產官學(產業界、政府、學術界)協同合作,從根本上重新框架能夠大幅減少災害損失的防災戰略與戰術」。報告書使用了「重新框架」一詞,雖未直接表明,但實際上已在暗示——現行的防災、減災對策與體制,難以應對南海海槽巨大地震或首都直下型地震等重大災害。

研討防災廳職責等內容的政府專家會議成員之一的福和伸夫(供圖:日本記者俱樂部)

要求「一站式窗口」運營,並強化與民間團體的合作

日本素有「地震大國」「災害大國」之稱。由氣候變化引起的強降雨、威力增強的颱風等「極端天氣」所引發的災害不斷增加。日本的防災工作按領域劃分,迄今為止除由內閣府、總務省、國土交通省負責外,還由厚生勞動省、文部科學省、防衛省、警察廳等眾多現有省廳(行政機構)參與負責。這些現有省廳的角色在防災廳設置後仍將維持不變。

因此,報告書明確記載、政府在「防災立國推進閣僚會議」確定了防災廳的司令部功能。其主要支柱內容包括:在各種可能發生的情況下,提前預判可能造成的損失,規劃與制定防災的基本政策和國家戰略」、「徹底推進並加速基於平時的事前防災」、「構建災害發生初期的應急體制、向受災地方政府迅速提供支援的體制、活用以往災害經驗的災後復原與重建相關支援」。

現有的各防災相關部門大多是預算規模大、人員眾多的大型組織。為了恰當地「調動」這些現有機構,防災廳需成為更強大的組織。其中不可或缺的是,確保和培養能解決堆積如山課題的政策制定能力和狀況判斷力、決斷力,以及能夠為組織注入具有說服力的「慧眼人才」。報告書還指出,有必要包括從民間引進人才在內,確保與培養防災專家、同時改善工作環境與待遇等。

在以往的大地震及自然災害中,曾出現因與受災地區地方政府缺乏有效協調而導致支援滯後的情況。為改善此類情況,報告書要求防災廳承擔起作為集合受災地方政府窗口的「一站式窗口」來運行災害發生地的對策本部,並加強與地方民間防災相關團體、志願者團體的協作,承擔起主導強化地方防災能力的職責。

南海海溝大地震估計將對日本經濟社會造成遠超東日本大地震的嚴重損害。照片為2011年3月11日發生的東日本大地震受災地情況(供圖:防災學術聯合體/高橋良和)

大幅降低「國難級」災害影響

負責長期研究被認為「無法避免的國難級災害」的南海海溝大地震災害評估的政府工作小組,於3月31日公佈的報告書指出: 「最嚴重的情況下將有29萬8000人死亡,經濟損失額最高達292萬億日元」。

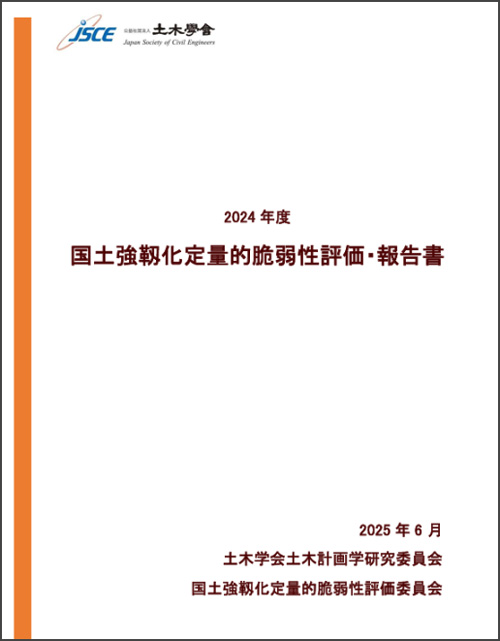

此後,日本土木學會於6月11日發佈報告書稱,南海海溝巨大地震發生後20餘年的經濟損失預估將達到1466萬億日元。首都直下型地震的損失估算將達到1110萬億日元。報告稱,災害導致的稅收減少加之所需的災後復興費用,預計南海海溝巨大地震將達506萬億日元,首都直下型地震將達到433萬億日元。

日本土木學會的《國土強韌化定量脆弱性評估報告書》封面(供圖:土木學會)

兩份報告書都指出了規模驚人的受災情況。要減少這些災難損失,唯有徹底做好事前防災。在南海海槽巨大地震中,預計死亡人數中約有70%是因海嘯造成的死亡,報告指出:「如果能將迅速避難的人數比例從預想的20%提高到70%,則海嘯遇難者可以減少到9萬4000人。」

土木學會的報告書也指出,針對南海海溝巨大型地震投入58萬億日元以上的應對措施,可減少396萬億日元的損失;針對首都直下型地震投入 21萬億日元以上的應對措施可減少410萬億日元的損失。

雖然這些觀點雖僅為估算,但已如實地呈現了事前防災的重要性。然而,就減少死亡人數的「只要立即避難」這一條件為例,也是「說起來容易做起來難」。隨著日本社會的老齡化加劇,許多地方的社區愈發難以維持,為了徹底推行事前防災,防災廳的能力將受到考驗。

紅線內為南海海溝大地震的預估震源區域(供圖:地震調查研究推進本部與地震調查委員會)

防災廳設置只是起點,民眾也須「未雨綢繆」

日本政府的方針是在年內確定包括防災廳具體人員規模在內的組織細節,並在明年的例行國會上提交相關法案。

去年9月自民黨總裁選舉中主張新設「防災省」的石破首相,在6月6日的「防災立國推進閣僚會議」上斷言:「為實現生命與人權最優先的‘防災立國’,防災廳將成為全體政府機構的指揮塔」。石破首相的「生命與人權最優先」這番話語,分量沉重。期待他能夠發揮出強有力的領導力。

政府專家會議的報告書的結尾部分提出 「即使設置防災廳,也無法立即解決所有問題」,並強調「(新組織)設置並非一切就緒的‘終點’,而是面向今後解決諸多課題的‘起點’」。

然而,大地震無論何時、何地發生都不足為奇。事前防災的徹底推行刻不容緩。能夠採取的應對措施必須迅速啟動。借防災廳設置工作正式開展之機,希望日本政府、各地方政府、地區的民間團體,以及民眾自身,都能充分做好當下能做到的「準備工作」。

原文:內城喜貴/科學記者、共同通信客座評論委員 JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

內閣官房 防災廳設置準備顧問會議

內閣府報告書 關於南海海溝巨大地震 最大級別地震中的損害預估

土木學會 2024年度國土強韌化定量脆弱性評估報告書