福和 伸夫名古屋大學 減災合作研究中心 主任/教授 |

|

開展研究、應對災害,準備充足的基地——減災館

名古屋大學減災館建成於2014年3月,是從事防災減災研究、提高中部地區防災減災能力,以及應對大學和地區災害的基地[1]。入駐減災館的有與社會合作推進防災減災研究的「減災合作研究中心」、負責大學災害應對的「災害對策室」,以及產學官民合作打造強大地區的「愛知名古屋強韌化共創中心」。原則上館内每週二至週六下午面向公眾開放,用作學習地區防災減災知識和展開合作的場所。

抗震研究基地

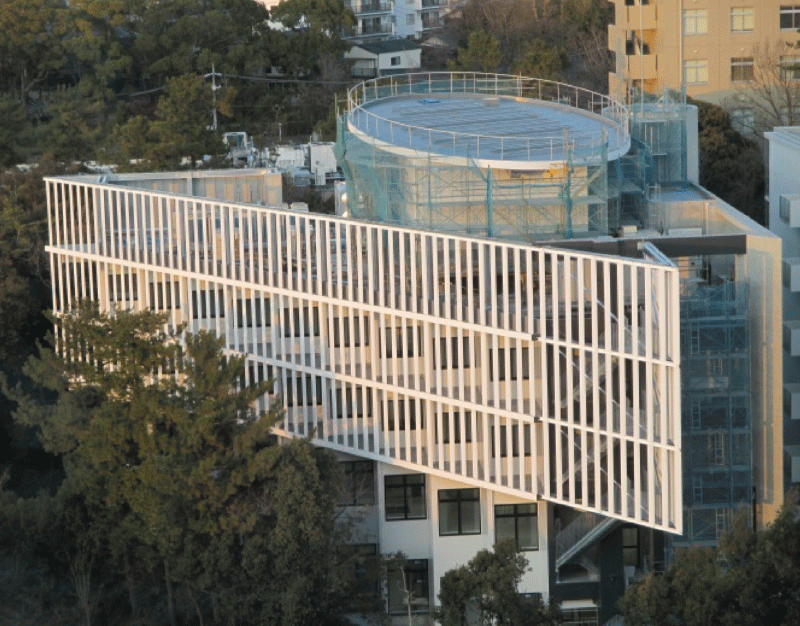

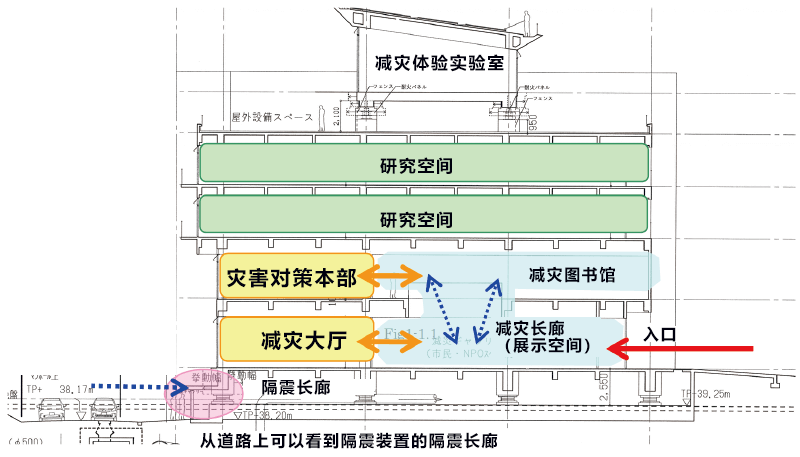

減災館位於名古屋大學東山校區,面朝貫穿大學的四谷大街。受地形限制,建成為一座有著三角形平面的蛋糕狀建築(照片1)。建築面積為2,898平方公尺,地上共4層,外加1層塔樓,由層壓橡膠、液壓阻尼器和線性滾動軸承三種隔震裝置支撐著上部重5,600噸的鋼筋混凝土結構。建築物北側的道路地勢低一層,從道路上就可以直接看到隔震裝置。重410噸的塔樓為減災體驗實驗室,也由隔震裝置支撐。地基與塔樓組成了雙重隔震結構(圖1)。

照片1:減災館的外觀

圖1:減災館截面圖

為推進抗震研究,減災館本身就是實驗對象。通常,塔樓的隔震實驗室是固定的,但實施振動實驗時會解除固定。通過用附屬的致動器放大共振,能以1.5米的雙振幅對實驗室進行激振。室内設有與長時間搖晃聯動的虛擬實境影音系統,可以進行地震時的行動和心理實驗以及訓練。通過將塔樓的響應作為激振力利用,還能對建築進行強製激振。

地下的隔震層也設置了能牽引整個建築的起重器,可以自由實施振動實驗。還可實施隔震週期相同的上部建築與塔樓的共振實驗,用來驗證減震系統。塔樓的隔震系統採用開關切換型阻尼器,還可用來開發採用調諧質量阻尼器(TMD)的隔震建築和採用主動質量阻尼器(AMD)的隔震建築等。另外還在利用搖晃建築開發新的感測系統。除此之外,還在建築内各處應用了最新的IT技術,比如室内定位系統和建築資訊模型(BIM)等。

應對災害的基地

減災館還是應對災害的基地。2樓設有名古屋大學的災害對策本部室。發生災害時會設置大學的災害對策總部,負責收集各種災害資訊,同時利用全校的廣播設備等提供準確的資訊。每年10月28日前後會以該房間為中心實施全校地震防災訓練。

減災館為了在災害發生時也能正常運轉,除採用高性能的隔震結構外,還在屋頂設置了能持續使用一週的柴油發電機和光伏發電設備。另外,還備有3立方的飲用水箱、17立方生活用水箱、地方政府衛星通信用拋物面天線以及連接中部地區發展局的長距離無線LAN等。由此,減災館能與行政機構合作掌握髮生災害時的情況及收集資訊。

此外,還準備了排水槽、可在城市燃氣和丙烷氣之間切換的燃氣空調、可與供電車輛連接的供電盤等,食品、牀上用品、各種配套用品及藥品等的儲備也十分充足。

一旦發生災害,一樓的減災大廳和減災長廊將面向當地的行政機構和媒體開放,三四樓面向來自全國各地的研究人員開放,大家共同努力應對災害。另外,其他地區發生災害時,也預定設置收集資訊的數據交換中心(Clearing House)。

預備與合作的基地

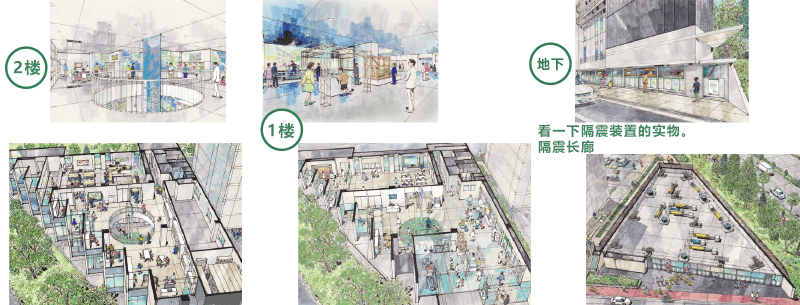

減災館最獨特的地方在於面向社會開放,發揮教育和啟迪的作用(圖2)。一二樓作為展示和學習空間面向公眾開放,經常接連舉行各種研討會,成立5年半合計迎來了8萬名訪客。每天都有很多負責防災工作的人員出入減災館,產學官民各界的研究者和實務者聚集在這裏共同合作。可以說,減災館扮演了減災智庫和減災廣場的角色。

圖2:減災館的展示空間

① 室外展示與隔震長廊

漫步在建築周邊,可以瞭解到隔震建築的原理和隔震建築各種特有設計。在建築北側,可以從道路上直接看到隔震裝置,可變形的管道設計和各種感測器實物。玻璃表面上以展板形式展示了全世界和日本的建築歷史、全世界的建築物高度比較,以及抗震、隔震、減震技術的變遷等,晚上還會亮彩燈。

② 減災長廊與減災大廳

1樓的減災長廊和減災大廳有各種防災減災展示。展示物品包括:可體驗長時間的地面震動的「BiCURI」;在三維地形模型上顯示災害資訊的投影映射;儲備品展示;抗震化和家俱固定展示;關於地震發生、地震波傳播、海嘯和液化等的模型;投影各種災害資訊同時可俯瞰名古屋圈的地面投影航拍照片;能體驗長時間搖晃的攀巖繩;建築和地面搖晃破裂的抗震實驗模型「BURURU」;江戶時代的尾張國繪圖和鯰繪;3D地形圖;天正地震後清洲城的液化痕跡剝離地面等。搖晃的減災館還是實際大小的BURURU。

② 圖書館功能

2樓有可以瀏覽地震等的災害資料和地區資料的「減災圖書館」。圖書館中有各種資料,包括報紙文章、雜誌、過去地震有關的書籍、東海4縣(愛知、岐阜、三重、靜岡)地方政府的市町村史和防災地圖、地區防災計劃、地面數據、舊地圖、災害相關的書籍和報告等。還可以利用大型顯示器上顯示的「新舊地圖」瞭解任意場所的結構和災害的危險度。另外,也可以觀看防災學會過去的演講影片。此外,在濃尾地震、關東大地震、東南海地震、三河地震、伊勢灣颱風、阪神淡路大地震和東日本大地震等的發生月還會舉行特別策劃展。

③ 舉行各種研討會和演講會

在減災館的開放日,研究中心的研究人員每天都會交替發表長廊演講(Gallery Talk)。另外,每月還會舉行科技咖啡館風格的「減災咖啡會」和麪向市民的「防災杏壇」演講會。除此之外,以「愛知防災減災學院」為首,還準備了各種人才培養項目,可隨時舉辦各種研討會。

通過產學官民合作推進減災複興

產學官民通過減災館這個「場所」全面展開了合作。每月會舉行一次認真討論防災減災課題的「真心」會。剛開始時規模很小,但現在已經吸引了上百個組織。會上討論的内容還會由中部經濟聯合會整理成建議,用於行政措施。目標是集結地區的全部力量、讓所有人知道災害並非事不關己、培養生命自我保護的意識、推進地區之間的相互幫助。通過這樣的減災活動打造新的社會,實現「減災複興」,從而變災為福。

原載自《產學研合作月刊》2020年2月號

中文:JST客觀日本編輯部翻譯

【相關消息】

1:減災館的最新資訊(名古屋大學減災合作研究中心的官網)(accessed 2019-02-15)