超加工食品是通過工業結合多種成分製造的高度加工食品,大量攝取可能會降低飲食質量。然而,日本對超加工食品的營養研究非常少,超加工食品的攝入量與飲食質量之間的關係尚未完全闡明。東京大學研究生院醫學系研究科營養流行病學與行動配膳學講座的筱崎奈奈特任研究員、村上健太郎特任教授等人組成的研究團隊發表研究成果稱,通過分析388名日本成年人為期4天的詳細飲食記錄數據,發現從超加工食品中攝入的能量(卡路里)約佔每日攝入總能量的3~5成左右,研究還表明,從超加工食品中攝入能量越多的人,飲食質量越低。該成果已發表在《Public Health Nutrition》上。

研究團隊於2013年獲得了居住在日本20個地區(23都道府縣)的388名20~69歲的日本成年人的飲食記錄數據。參與者被要求稱重並記錄他們在四天内喫下或喝下的所有東西。然後使用北卡羅來納大學教堂山分校的研究人員開發的食物分類框架對飲食中記錄的所有食物進行分類,按照加工程度由低至高的順序分為「未加工/最低限度的加工」、「基本加工」、「中等加工」、「高度加工(超加工食品)」的4個等級。

飲食質量的評估使用健康飲食指數-2015(Healthy Eating Index-2015,衡量美國人對健康飲食指南遵守程度的指數)和食物營養豐富指數9.3(Nutrient-Rich Food Index 9.3,根據營養素攝入密度評估整體飲食的指數)的兩個指標。另外,還調查了外出就餐、熟食等非家庭烹飪的料理不分解成食材而是按整個料理進行加工等級分類的情況(料理等級的分類),以及將料理中所含的食材單獨分類的情況(食品等級的分類)下,超加工食品的推定攝入量與飲食質量的關聯是否會有所不同。

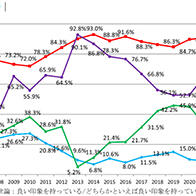

結果顯示,超加工食品佔每日攝入總能量的比例,在將非家庭烹飪食物按料理等級分類的情況下為48.3%,按食品等級分類的情況下為32.9%。由此可見,按料理等級分類時,超加工食品的估算比例更大。

此外還發現,與食品或料理等級的分類方法無關,對超加工食品總能量攝入貢獻比例最大的食品群是穀類和澱粉質食品(麵包和麪條等)。同樣,無論食品的分類方法如何,從超加工食品中獲取能量越多的群體,評估指標的總分越低,即飲食質量越低。

該項研究是利用日本全國範圍的飲食調查數據,評估超加工食品的攝取量與飲食質量關聯性的首個研究。近年來,隨著酒精飲料和熟食攝取量的增加,日本的飲食習慣逐漸西化。這一成果將成為決定日本公眾營養政策的重要資料。另外,有望推動今後與超加工食品相關的健康狀態和疾病研究的發展。

【不同加工程度的食品示例】

◇ 未加工/最低限度加工=雞蛋、糙米、蜂蜜、香草、香料、蔬菜、水果等

◇ 基礎加工=非濃縮無糖果汁、蛋白、全麥麪粉、油、無鹽牛油等

◇ 中度加工=加糖果汁和蔬菜汁、加醛醣酸奶等。

◇ 高度加工(超加工食品)=果凍、人造奶油、薯片、香腸、火腿、點心麵包、酒精飲料、汽水料等

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

雜誌:Public Health Nutrition

文章:Consumption of highly processed foods in relation to overall diet quality among Japanese adults: a nationwide study

DOI: doi.org/10.1017/S1368980023000721