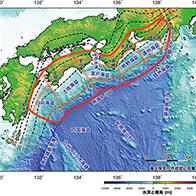

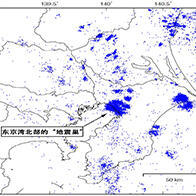

名古屋大學等的研究團隊成功視覺化了2024年能登半島地震發生後觀測到的高度60至1000公里「電離層」的電子密度變化,研究團隊還利用全球導航衛星系統(GNSS)獲取的電子數的數據,進行了計算機三維重新框架。研究發現,地震產生的聲波從多個方向傳遞至高空,導致大氣條件發生變化。

能登半島地震對遙遠上空的電子密度產生了影響(照片拍攝於2024年1月石川県輪島市)

在高空大氣中,受太陽紫外線影響,存在著原子釋放電子現象活躍的「電離層」。當太陽活動等因素擾亂電子狀態時,不僅會導致人造衛星發送的電波延遲,使全球定位系統(GPS)等精度產生誤差,成為導致廣播無線電障礙的因素。

研究團隊基於日本國土地理院與軟銀(SoftBank株式會社)持有的共計約4600台GNSS接收器獲取的數據,對能登半島地震後的變化展開了調查。結果顯示,地震發生約10分鐘後,電子密度從震源正上方的地表點開始,呈波紋狀圓形變化。

由於觀測數據與理論預測的波動出現時間及形態存在差異,研究團隊通過計算模型分析原因後發現,其成因可能並非單一震源,而是地震斷層帶上多個點位共同產生的聲波所致。

今後研究團隊將利用三維視覺化電離層變動的技術,進一步調查火山噴發、海嘯等災害的影響。上述研究有望揭示傳統理論難以預測的新物理現象。相關研究成果已發表在國際學術期刊《Earth, Planets and Space》上。

原文:《日本經濟新聞》、2025/6/24

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Earth, Planets and Space

論文:Unveiling the Vertical Ionospheric Responses Following the 2024 Noto Peninsula Earthquake with an Ultra-Dense GNSS Network

URL:https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-025-02211-y