北極地區的變暖速度是全球平均水平的3倍——政府間氣候變化專門委員會(IPCC)預測,若不採取減排措施,北極浮冰或將在2050年前完全消失。大量觀測數據表明,北極陸緣冰蓋的消退同樣顯著。氣象學界普遍認為,北半球頻發的熱浪、暴雨及乾旱等極端天氣現象,與北極變暖導致的西風帶紊亂密切相關。

隨著大氣與海洋變暖導致的氣候變動引發的災害日益加劇,北極地區的研究顯得愈發重要。在歐美主導的極地研究領域,由日本國立極地研究所(NIPR,以下簡稱「極地研」)、國立研究開發法人海洋研究開發機構(JAMSTEC)及北海道大學聯合開展的「北極研究加速計劃(ArCSⅡ)」近期取得了一系列成果。

溫暖化急速加劇的北極地區(供圖:極地研)

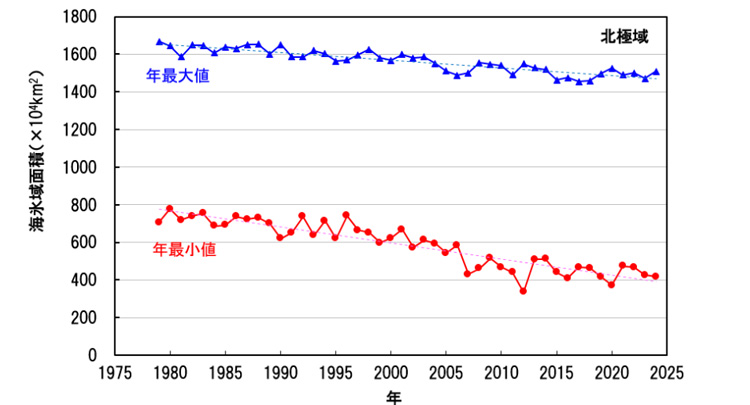

北極浮冰面積最大/最小值變化趨勢圖。處於長期減少趨勢(供圖:日本氣象廳)

北極浮冰下蓄熱量20年間增至1.8倍

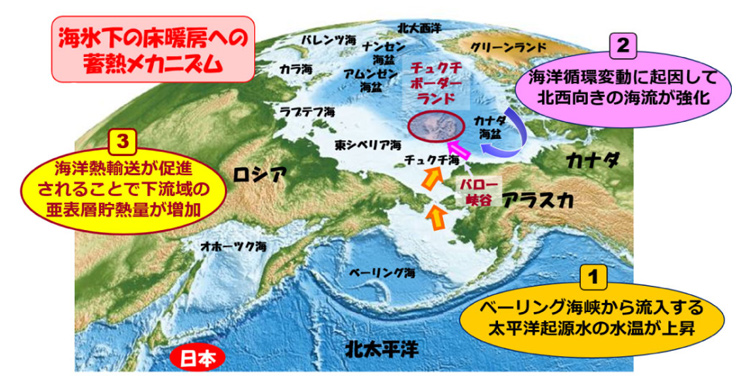

JAMSTEC、北海道大學及東京海洋大學的聯合研究團隊在2025年初發佈研究報稱,1999至2020的21年中,北極浮冰下的蓄熱量增至約1.8倍。除了受地球溫暖化影響太平洋入流水溫上升外,洋流變化也是一個重要原因。

研究團隊利用海洋地球研究船「未來號」這21年中在北極地區航行獲得的「楚科奇邊緣海域」的水溫和鹽分等數據進行了詳細的分析。在楚科奇邊緣海域,共對950個採樣點進行了蓄熱研究。結果發現30~100米深度的「海洋亞表層」的蓄熱量顯著增加。

此次的調查研究清晰地明確了北極浮冰下蓄熱量顯著增加的原因,即太平洋暖流輸入導致太平洋源熱量增加,以及楚科奇邊境海域洋流增強的雙重作用。

研究團隊指出,浮冰下蓄積的熱量類似「地暖」作用,使得海洋亞表層長期持續增溫,可能引發浮冰的急劇冰融。JAMSTEC計劃利用於2026年秋季竣工的北極科考船「未來Ⅱ號」,進一步解析浮冰變化的深水層機制。該研究獲ArCSⅡ等項目的支持,相關論文已發表在英國科學期刊《Scientific Reports》1月10日刊上。

北極浮冰面積長期呈減少趨勢。觀測史上最小值仍為2012年記錄的約421萬平方公里,但IPCC在2019年9月發佈的《冰凍圈特別報告》中指出,未來浮冰持續冰融風險加劇。日本氣象廳的數據則顯示,2024年北極浮冰年度最小面積已縮減至1979年有記錄以來的第四低位。

「未來號」科考船(供圖:JAMSTEC)

研究團隊查明的北極浮冰下蓄熱量的增加機制(供圖:JAMSTEC)

極地研引領南北極研究

IPCC的特別報告書指出,海洋與冰凍圈是預測今後全球氣候變化的關鍵要素。成立於1973年的極地研不僅是眾所周知的南極觀測機構,更是推進包括北極在內的南北兩極研究與觀測的核心機構。據野木義史所長介紹,該所正通過日本國內的共同研究以及國際合作研究,著力強化日本各大學的極地研究能力。目前已在格陵蘭、冰島、加拿大、阿拉斯加等地設立研究觀測基地,開展大氣、冰雪、陸地生態、超高層大氣、極光等領域的國際聯合觀測。

與由巨型冰被構成的南極不同,北極點位於浮冰之上。北極浮冰不僅厚度薄且易變化,周圍還被歐亞大陸與北美大陸環繞,部分地區還存在人類活動。由美國、加拿大、俄羅斯等北極海周邊8國組成的北極理事會(AC)在2021年5月的報告中指出:「北極地區的變暖速度是地球整體平均水平的3倍。」

極地研致力於查明對日本也產生影響的北極氣候變化的實態,在這個大目標下持續推進大氣、冰雪、海洋與陸地環境、超高層大氣等領域的實地觀測。國際研究方面,該所參與了在格陵蘭最大冰流(NEGIS)的上游實施的國際深水層鑽探計劃,開展冰牀鑽探與解析工作。

近期研究成果方面,該所與北海道大學等機構合作,對格陵蘭冰河的冰流速度進行了長達6年的監測。並於2月4日宣佈,已確認在融冰劇烈的白天和氣溫較高時、強降雨發生後、退潮導致海平面下降時,冰河會加速向海洋方向流動。這一成果表明,不僅格陵蘭,整個北極與南極地區都在加速的冰消現象的成因不僅在於氣溫上升,冰河自身流動的加速也是一個重要原因。

極地研在去年10月發表了題為《北極地區氣溫上升引起氣溶膠濃度增加從而促進雲中微小冰晶形成》的研究成果。該研究是與名古屋大學、東京大學等合作完成的,研究結果將提升對快速變暖導致的北極雲層變化的預測精度。論文中指出,北極雲層的變化可能對北半球的氣象產生影響。

位於東京都立川市的日本國立極地研究所(供圖:極地研)

格陵蘭冰牀加速流向海洋的冰河示意圖(供圖:極地研)

極地環境左右著地球命運

全球眾多氣象學者指出,北極變暖是導致西風帶波動的重要因素之一。其具體過程以及西風帶波動引發極端天氣的機制非常複雜,仍存在許多未解之謎。但大量研究表明,北極地區變暖會縮小北極與中緯度地區的溫差,進而影響西風帶速度並導致氣流紊亂。

野木所長表示:「北極與南極共同維持著地球大氣與海水的溫度平衡,堪稱‘地球的冷卻裝置’。」也就是說,兩極幫助地球保持著適宜人類生存的溫度。然而,南北兩極正因全球變暖發生劇烈環境變化,這會對全球帶來巨大影響。

日本國立極地研究所的野木義史所長(2024年10月19日在攝於東京都立川市的極地研)

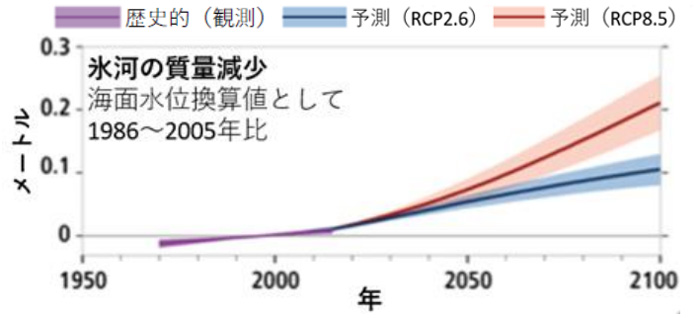

極區冰體可分為冰牀、冰河與浮冰三大類。極地研的數據顯示,近年來北極冰牀的流失速度驚人,尤其是格陵蘭冰牀,自20世紀後半葉以來質量顯著減少。其原因除氣溫上升導致冰牀表面解凍外,還包括冰河崩陷成冰塊流入海洋。預計未來冰河質量也將減少。

IPCC的《海洋與冰雪圈特別報告書》中列出了具體地數字:2006~2015年北極冰牀年均減少超過200吉噸(1吉噸=10億噸);1979~2018年期間,北極9月的浮冰面積每10年減少12.8%的可能性極高。

此外,IPCC 2021年發佈的《第六次評估報告》也明確指出,「1979~1988年」與「2010~2019年」兩個時期相比較,北極地區9月份的平均浮冰面積已減少了約40%,其主要原因是人類活動影響。此外,2011~2020年的北極年均浮冰面積達到1850年以來的最小規模。

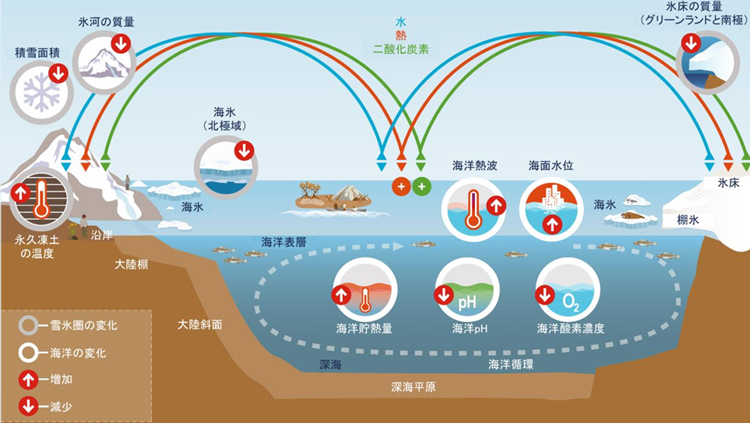

根據IPCC的《海洋與冰雪圈特別報告書》製作的示意圖,揭示了極地海洋與冰雪圈變化的驅動因素及相互關係(供圖:環境省)

預測全球冰河質量減少的圖表。摘自環境省的「IPCC《海洋與冰雪圈特別報告書》概要」(供圖:環境省)

溫室氣體減排刻不容緩

IPCC第五次評估報告中提出的最壞情景「RCP8.5」指出 「北極浮冰將在2050年消失」,預測本世紀末較工業革命前的升溫會達到「4℃左右(3.2-5.4℃)」。如果不採取「追加措施」努力實現減排,就會出現該狀況,警示各國亟需提高減排目標。

JAMSTEC 2024年12月發佈的研究成果表明,與北極類似,南極浮冰減少也明確歸因於人類活動產生的溫室氣體,若採取減排措施,浮冰可能在2100年前恢復增長。正如IPCC報告等再三指出的那樣,針對北極地區浮冰和冰原減少的對策無疑是以減少溫室氣體排放為基礎的。

日本目前的北極研究項目ArCSⅡ已被納入2023年4月在內閣會議上通過的《第4期海洋基本計劃》,定位為可通過研究領域實現國際貢獻的項目。野木所長強調:「關於兩極地區環境的劇變,仍存在大量未知領域。今後需強化該領域的研究,並著手規劃下一階段的新的研究觀測計劃。」

反映北極冰牀減少的實景照片(拍攝地點不明,由日本國立極地研究所提供)

原文:內城喜貴/科學記者 JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部