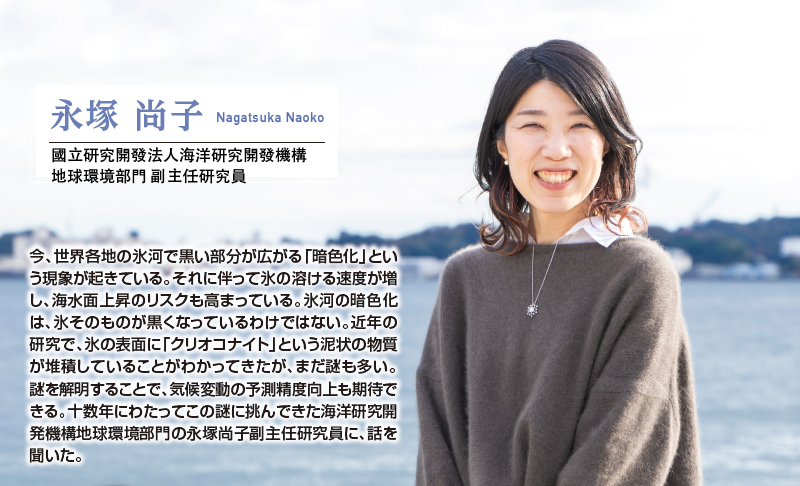

世界各地的冰河出現黑色區域不斷擴大的「暗色化」現象。伴隨著「暗色化」現象冰體的解凍速度加快,海平面上升的風險增高。冰河的暗色化並不是冰體本身變黑,近年來的研究發現,「暗色化」是因為冰體表面沉積物著被稱為「冰塵」(Cryoconite)的泥狀物質,但其中仍存在諸多未解之謎。揭開這些未解之謎,有望提升氣候變化預測的精度。對此,我們採訪了十多年來一直致力於冰河「暗色化」研究的專家——日本國立研究開發法人海洋研究開發機構地球環境部門的副主任研究員永塚尚子。

世界各地被染黑的冰河

礦物顆粒與微生物的惡作劇

提起冰河,多數人會聯想到一望無垠的銀裝素裹景象。冰河是陸域積雪在自重作用下經年累月壓縮形成的巨大冰體,緩慢移動形成的自然景觀。日本海洋研究開發機構地球環境部門的副主任研究員永塚尚子自幼就喜愛自然與野生動物,立志從事與地球相關的工作。在千葉大學理學部地球科學科求學時,聽聞有機會實地考察冰河,她便興奮地選擇了研究中國和阿拉斯加冰河的研究室。

然而,2007年初訪亞洲冰河的永塚,目睹的卻是覆蓋黑色泥狀物質的污染冰體(圖1)。她也瞭解到,近年來類似的冰河暗色化現象正蔓延全球。純白的雪冰可反射太陽光,但表面變黑後,陽光的吸收比大幅提升,會加快冰體冰融的速度。「冰河解凍會引發海平面上升的問題,解凍的原因不僅在於全球變暖,冰河暗色化的影響同樣重大」, 永塚指出,冰河暗色化並非只是外觀問題。

圖1 暗色化的亞洲冰河

中國烏魯木齊一號冰河被黑色物質覆蓋。潔淨冰面可反射40%以上太陽光,而暗色化區域僅反射10%~20%,其餘均被冰體吸收。

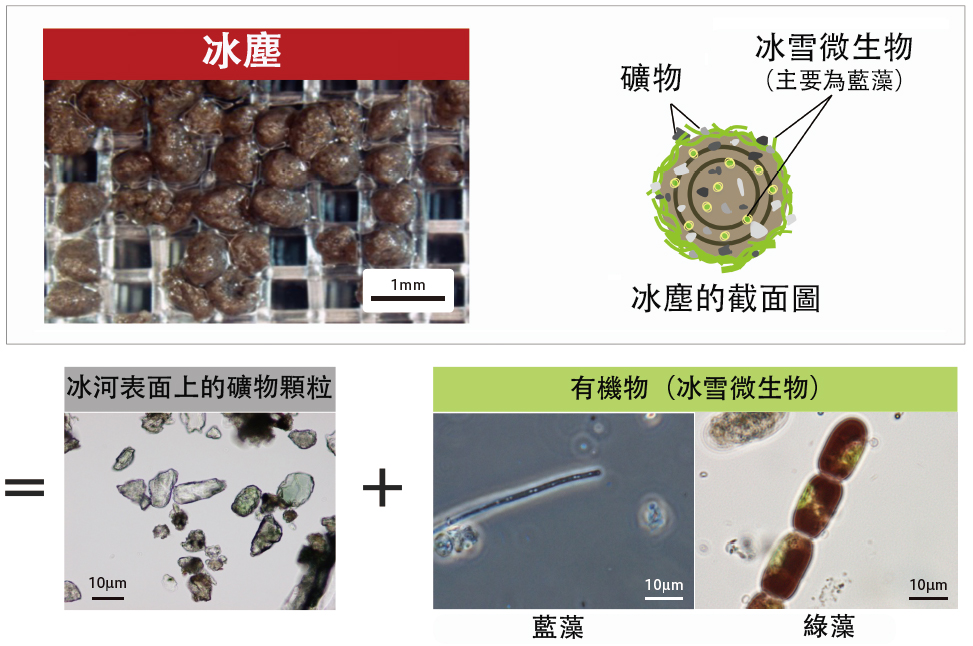

冰河為何會變黑?這些黑色污染體究竟是什麼?它們來自哪裡?最初學界推測黑色物質可能是大氣污染,即「黑碳」微粒,但隨著對冰河的深入調查研究,現已明確「冰塵(cryoconite)」才是元兇。冰塵是由沙質沙漠等地隨風吹來的礦物細粒與冰河表面繁殖的藍藻等冰雪微生物構成的直徑約1毫米的物質(圖2)。

圖2 冰河暗色化成因物質「冰塵」

冰塵由冰河礦物顆粒與冰雪微生物共同構成。

微小礦物顆粒與微生物是如何在冰河表面形成冰塵的呢?冰河表面會沉積物來自沙質沙漠及周邊土地被風吹來的沙粒和塵土。絲狀的藍藻(Cyanobacteria)通過纏繞沙粒及微生物殘骸實現增殖。當達到一定大小後冰塵崩陷,成為新的冰塵核心繼續增殖。

永塚最初關注暗色化時,冰塵相關研究還處於起步階段,其詳細機制還不清楚。然而,近年來隨著北極格陵蘭冰河暗色化的加速,引起了全球學術界關注。因格陵蘭冰被儲存著地球約10%的淡水資源,如果冰融加速將會給地球環境帶來重大影響。「要實現精準預測,必須理解冰河暗色化的機制及其對冰融造成的影響。」永塚如此強調冰塵研究的重要性。

從未知的礦物學角度切入

通過同位素分析確定物質來源

自2007年起,永塚幾乎每年都前往中國、阿拉斯加、格陵蘭等地的冰河,親自開展實地調查與採樣。初期的冰塵研究多聚焦於構成冰塵的冰雪微生物上,但她則另闢蹊徑從礦物顆粒角度切入。例如,亞洲中部冰河中的冰塵較多,而北部和南部則較少,永塚認為,通過明確礦物來自何處,就能揭示出冰塵地理差異的成因。

然而,從礦物顆粒角度入手也有問題,因為當時礦物來源的分析方法尚未確立。為此,永塚想到了運用沉積物分析中使用的「鍶(Sr)-釹(Nd)同位素比值分析法」。她介紹說:「我前往應用同位素分析技術的日本綜合地球環境學研究所,在專家指導下共同開展了冰河礦物分析技術的開發工作。」

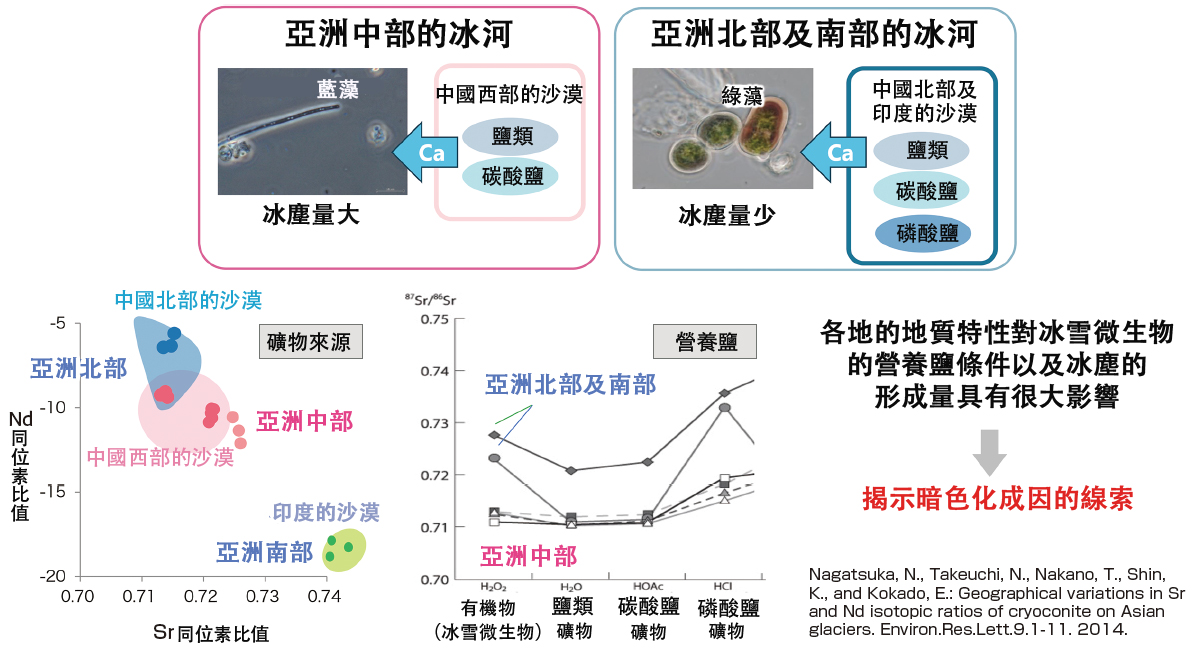

同位素是指擁有相同的質子數而中子數不同的元素。礦物中Sr、Nd元素的穩定同位素比因地區而異,因此通過比對各地冰塵的同位素比值即可追溯出礦物來自何處。使用這一方法對亞洲冰河中的冰塵的同位素比分析後發現:不同冰河的礦物來源各異,且直接影響冰河微生物群集的構成(圖3)。

圖3 不同地區冰河的地質特性與冰塵的含量關係

將礦物成分同位素比值的分析結果與微生物的數值對比後發現,將微生物作為營養鹽使用的礦物在亞洲中部與北部/南部地區存在差異。從而明確了各區域地質特性對冰雪微生物的營養鹽條件及冰塵形成量具有重大影響,這是全球首創的成果。

具體而言,構成亞洲中部冰河的礦物大多源自鄰近的塔開瑪幹沙質沙漠,北部和南部冰河的礦物則分別來自周邊的小型沙質沙漠。此外,不同礦物所含的營養鹽也存在差異,這種差異表現為前者以藍藻為主,後者以綠藻居多。「由於藍藻參與了冰塵的形成,因此可認為中部的冰塵更多。正是這種地質特性的差異對冰塵形成量產生了重大影響。」

與亞洲不同的北極區域沉積物

格陵蘭冰河暗色化的主因是冰內粉塵

永塚繼而將目光投向北極圈。北極的冰塵較少。為了揭示其原因,永塚對阿拉斯加冰河採集的沉積物進行了分析,發現成分與亞洲的確不同。由於阿拉斯加附近沒有沙質沙漠,因此冰河上的沉積物在上游處多為來自大氣的沉降物,下游則多為從周邊飛來的塵土和被冰河侵蝕的細小岩石。由於營養鹽與沙質沙漠的沙土不同,能夠繁殖的微生物也不同,推測正是這種差異影響了冰塵的數量。

但是近年來格陵蘭冰塵激增的原因目前還不清楚。2013年永塚入職日本國立極地研究所,正式開始了對格陵蘭冰河的研究。此前對格陵蘭冰磧物的調查已確認存在三種類型:來自亞洲等遠方沙質沙漠的沙粒、周邊地區飛來的土壤、以及冰內塵埃。其中冰內塵埃是過去曾是上游的沉積物,一度穿透冰體後,在下游重新露出表面的結果。

將這三類沉積物與格陵蘭冰塵同位素比進行對比發現,冰內塵埃的同位素比最為接近。永塚解釋道:「這意味著格陵蘭冰河暗色化現象,主要是受冰內塵埃影響的結果。」這一發現為全球首例,也為解明冰河的暗色化機制邁出了關鍵一步。

電子顯微鏡下的冰芯分析

礦物種類變化反映了氣溫的差異

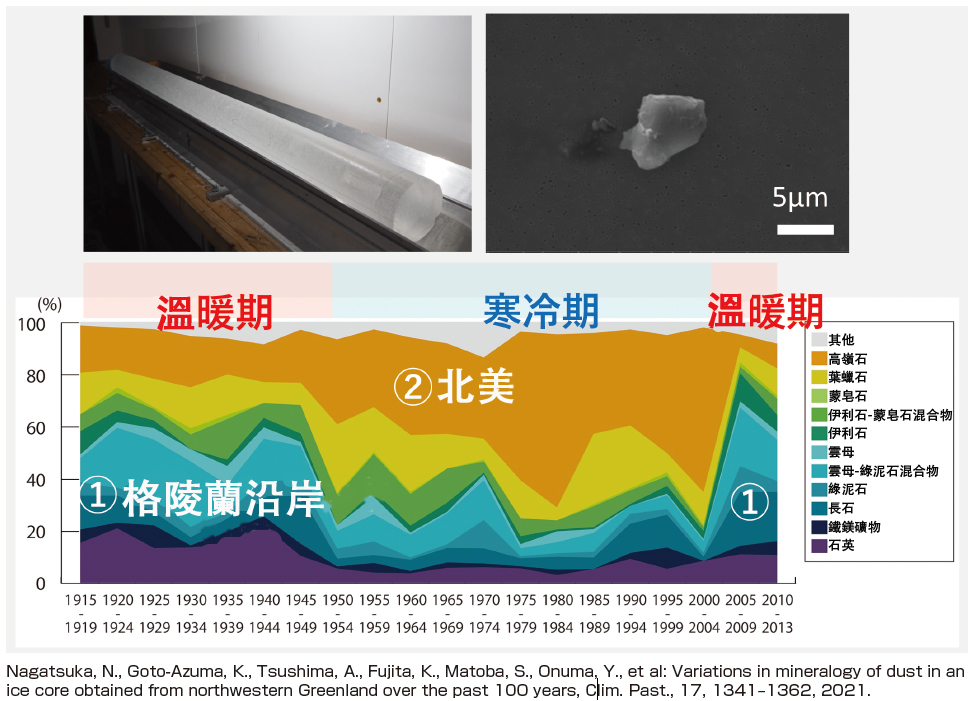

那麼,冰內的塵埃來自哪裡?近年突然激增的原因又是什麼?在格陵蘭島,全球變暖正在導致冰河環境發生巨大變化。永塚認為這種變化可能導致冰體內及冰河周邊的礦物供給增加,所以用鑽頭鑽取獲得圓柱狀冰樣本「冰芯」。冰芯中沉積物與冰一樣會按年代順序封存,因此通過分析冰被頂部累積數十萬年積雪的冰芯,可進行區分不同年代的礦物同位素分析及含量測定。

然而,冰芯礦物含量過少,難以用傳統方法進行分析。永塚再次摸索新的分析方法,最終採用了電子顯微鏡。除了先觀察礦物並測量其大小之外,還通過探測器測定表面化學成分,並根據其構成來推定礦物種類。雖然這是前所未有的方法,與先行的研究方法難以比較,如同摸著石頭過河,但成果斐然。

對過去一百年的冰芯按照五年刻度分析的結果,發現在1950年與2000年左右,礦物種類發生了顯著變化(圖4)。研究發現,這種變化反映了格陵蘭島及全球氣溫的差異,在溫暖期與寒冷期,沉積物礦物的來源不同,溫暖期多來自周邊,寒冷期則多來自遠方吹來的物質。溫暖期因冰河的冰融與降雪量的減少而導致周邊裸土面積擴大,導致周邊物質在沉積物中增多。

圖4 冰芯中各年代礦物來源

使用電子顯微鏡的分析,首次以高時間解析度成功複原了格陵蘭冰芯微量礦物來源的百年變化。發現礦物在溫暖期多來自格陵蘭沿岸,寒冷期則多源自北美大陸吹來的物質。

與海洋及大氣研究合作

積極向社會傳播經驗

長期致力於查明暗色化機制之謎的永塚,其取得的一系列成果獲得了高度評價,於2024年10月榮獲日本「第六屆閃耀女性研究者獎(日本國立研究開發法人科學技術振興機構理事長獎)」。她在發表獲獎感言時開心地表示:「能夠得到對我持續研究結果的肯定,我要感謝迄今為止和我工作過的各個研究機構的同仁。尤其是在日本仍屬小眾領域的冰河研究獲得認可,我感到非常高興。」。

她還表示,作為女性研究人員的困難體現在體力方面。直到2019年,她每年都要在世界各地的冰河上進行為期一到兩個月的實地考察,每天都要在險峻的山路上來回奔波,進行艱苦的調查工作。相比喜歡登山的男性成員,她常常會落在後面,讓她感到非常愧疚,甚至為了不拖團隊後腿而勉強自己加快速度,結果導致受傷。在與其他女性研究人員分享類似的困擾後,她逐漸想通:既然團隊是在知曉自己是女性的前提下依然選中了自己,那我只要儘自己最大的努力就好。抱著這樣的心態,她終於學會享受實地考察的過程了。

圖五 在冰河採集樣本

對於冰塵這樣的自然物質,需要親自前往現場採集樣本。

此後,永塚於2024年轉職到海洋研究開發機構。在這個匯聚多領域研究學者的新天地,她不僅致力於深化既有研究以提升氣候變化預測精度,更期待通過與各部門協作,拓展對極地及地球環境變化的整體認知。此外,她還堅持通過科學沙龍、市民講座等渠道,將研究成果與經驗轉化為通俗易懂的科普內容向社會傳播。

「雖然冰河對普通民眾而言略顯遙遠,但近年日本也發現了冰河。目前,已確認以立山連峰為中心存在7處冰河。我希望讓更多人感受到冰河研究的魅力與樂趣,並瞭解其對地球環境的深遠影響。」永塚溫婉的笑容,顯現出她繼續全身心投入熱愛的研究領域,並致力於讓其成果惠及社會的決心。

(TEXT:櫻井裕子、PHOTO:楠聖子)

原文:JSTnews 2025年4月號

翻譯:JST客觀日本編輯部