愛媛大學沿岸環境科學研究中心的國末達也教授於3月5日宣佈,通過研究漂流至日本沿岸海域的11種齒鯨目皮下厚脂肪層(脂皮樣本),成功偵檢超過300種有機鹵素化合物(異構體)群,並揭示了其所呈現的物種獨特性蓄積模式。有機鹵素化合物可分為人工污染物質來源、海洋天然物質來源和起源未知物質來源,其蓄積特徵可能反映了各鯨魚種的棲息地和洄游模式。相關研究成果已發表在國際學術期刊《Environmental Science and Technology》的2月14日刊上。

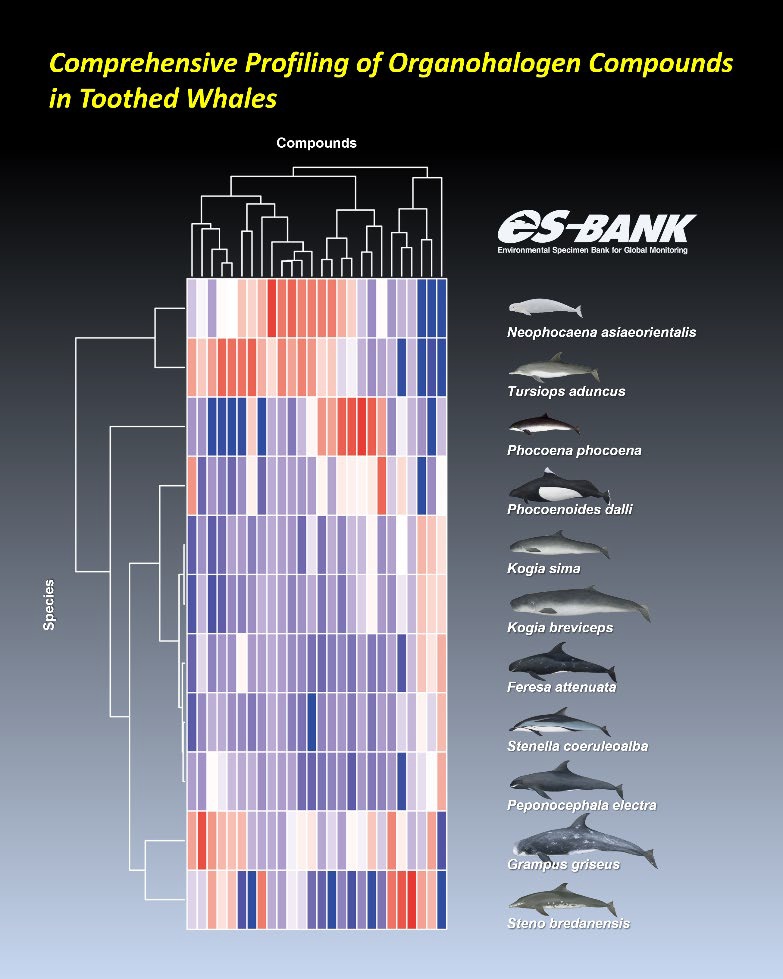

圖1 從11種齒鯨目體內確認偵檢的有機鹵素化合物物種獨特性蓄積特徵概要圖(供圖:愛媛大學國末教授,未經許可,嚴禁轉載)

由於齒鯨目壽命較長,且處於海洋生態系統食物鏈的高端,所以通過食物鏈暴露於多種化學物質中。

由多氯聯苯(PCBs)等有機鹵素化合物構成的持久性有機污染體(POPs)引發的鯨目健康風險令人擔憂。近年的北美調查顯示,數種鯨目除現存的POPs暴露外,還存在疑似表現出類似物理化學特性和毒性的人工污染物質(POPs樣物質)和海洋天然物質暴露。

然而,關於多種多樣的有機鹵素化合物的蓄積濃度和組成模式的種間差異以及主要成因,此前知之甚少。

為此,此次研究團隊利用愛媛大學生物環境樣本庫(es-BANK)中冷凍保存的11種齒鯨脂皮樣本,進行氣相層析圖質譜儀(GC/MS)和聚類分析,致力於揭示物種獨特性的化合物蓄積特徵。

結果顯示,從11種齒鯨魚的脂皮樣本中不僅偵檢了人工化學物質,還確認了海洋天然物質和起源未知物質的高濃度蓄積。共檢測到313種有機鹵素化合物,其蓄積濃度和組成模式可能反映了各鯨魚種的棲息地、活動深度以及洄游路程差異。

確立的分析方法除有望用於化學污染研究外,還可能成為揭示其棲息環境和生活史的線索。

國末教授表示:「作為海洋生態系統的高級掠食者,人們已知齒鯨目會通過食物網高濃度蓄積持久性有機污染體(POPs)。然而,此前從未以多種齒鯨目為對象,對POPs以外的有機鹵素化合物(OHCs)進行過全面定量分析研究。

通過對日本沿岸擱淺、漂流的11種齒鯨目實施OHCs的全面篩檢定量分析,發現了313種OHCs蓄積,且其蓄積特徵因棲息地而異——本研究成果有望成為今後針對不同齒鯨魚物種開展OHCs暴露源分析和風險評估的重要基礎數據。

此外,研究還發現部分鯨魚種不僅蓄積人為來源的OHCs,還高濃度蓄積了天然來源的OHCs(halogenated natural products:HNPs)。此前幾乎未被調查過的HNPs暴露影響評估研究也有待開展。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Environmental Science and Technology

論文:Comprehensive Screening of Anthropogenic and Natural Organohalogen Compounds in 11 Species of Toothed Whales Stranded along Japanese Coasts: Species-Specific Accumulation Profiles and Potential Indicators for Understanding Their Habitats

DOI:10.1021/acs.est.4c14352