在地球上造「太陽」——隨著人們對氣候變化問題的關注度不斷提高,風投資金正湧入被視為去碳關鍵的核融合發電實用化領域。2000年以後,歐美地區的初創企業紛紛崛起,日本也在2019年,京都FUSIONEERING株式會社(東京都大田區)宣告成立。該公司匯聚了日本製造業的力量,正在開發引發核融合反應的電漿、周邊裝置以及電廠工程設計,躋身於從電漿產生核融合的能源開發國際競爭行列。

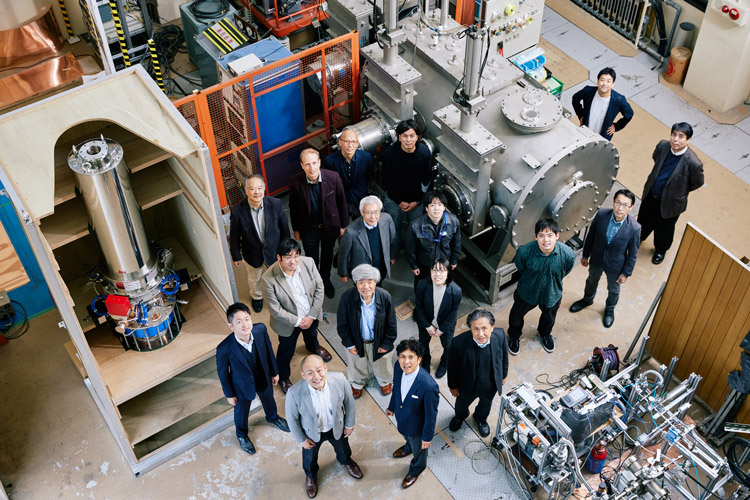

京都FUSIONEERING的研發基地。地點與辦公區同層相鄰,海外人員來訪交通也很便利(東京都大田區)

為了「還需30年」的技術實用化,轉同質多相變體為創業者

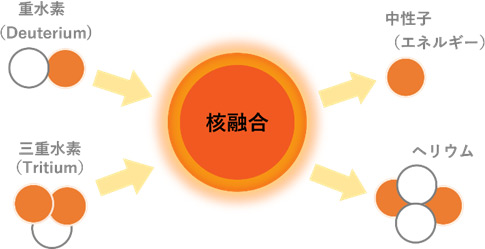

核融合發電利用的是氫的同位素「氘」和「氚」聚變產生氦和中子時所攜帶的能量。這是在擁有超強重力與高溫環境的太陽上一直在發生的現象。但在地球上很難控制太陽等宇宙天體產生的能量源——核融合,因此一直都在說核融合發電的實用化「還需30年」。

曾擔任京都大學能源理工學研究所教授的小西哲之懷揣著「核融合發電在技術上已可行,但為何無法實用化」的疑問,創辦了京都FUSIONEERING股份有限公司。

——Q:您沒有繼續從事研究,而選擇了創業的理由是什麼呢?

A:大學和研究所的工作止步於對必要裝置進行原理驗證,製作試驗機型。但我認為如果要想進入實用化階段,就需要有能夠製造並供應核融合裝置的企業。公共機構在預算、人員編製、組織體制等框架上很難做出大的調整。只要涉及稅金支撐的國家預算,使用前的手續就會花費大量時間。我深刻體會到,公共機構無法像股份有限公司那樣通過發行股票獲得投資資金,並利用該資金迅速開展商品和服務銷售。為了實現核融合的實用化,我愈發強烈地意識到公共機構「雖然能夠製作技術裝置,但無法制作社會實用化裝置」,於是我決定創業。

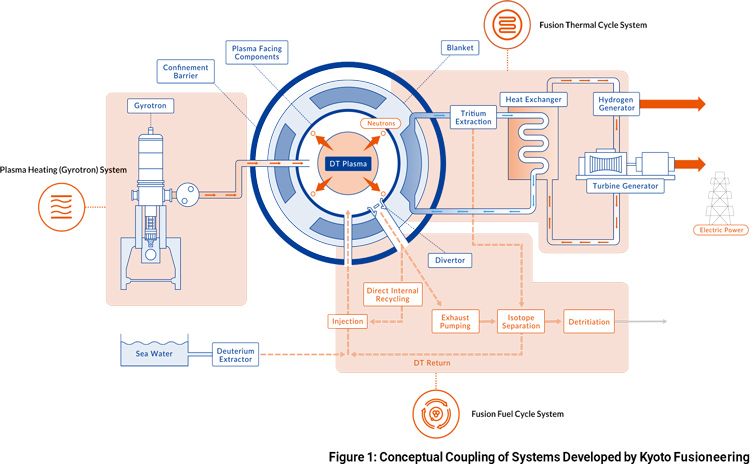

氘和氚在高壓高溫下形成電漿引發核融合,並取出與氦一同產生的中子能量(供圖:京都FUSIONEERING)

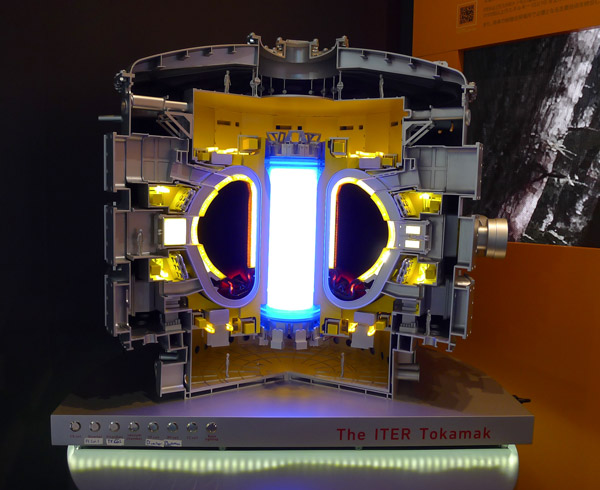

近年來,超導技術和模擬計算使用的超級計算機的性能提升以及人工智慧(AI)的普及等,技術取得了革新性突破,加速了研究的進程。日本、歐美、印度等多國參與的超大型國際項目「ITER(國際熱核融合實驗堆)」,旨在建造人類首個核融合實驗堆,目前該實驗堆正在法國建設之中。小西作為研究人員從一開始便參加了ITER項目。

——Q:即使不創業,您也可以作為國際項目的一員專注於研究。不過,有觀點指出ITER計劃出現了延遲。

A:ITER今後也會繼續在核融合研究中發揮核心作用。作為國際項目,這個各國傾注國家威信的項目,由於存在「絕對不能失敗」的前提,所以使得該項目難以進行存在風險的對應。該項目並非以創新為目標,而是要在可靠的技術之上不斷累積科學認識。原定於2025年啟動運行的ITER實驗堆,其設計方案是2002年~2003年左右制定的。然而,要實現核融合的實用化,仍然需要創新。ITER項目無法像投資者期待的那樣「盈利」,其目的並不是最新技術的商業化,也無法期待用最新的技術去嘗試商業化,兩者的目的絕然不同。然而,ITER也是必不可少的。初創企業即使建成實證堆,要提高其性能和可靠性,就一定需要通過像ITER這樣的研究裝置來深化對科學的理解。

ITER托卡馬克型聚變堆模型亮相大阪關西世博會(2025年日本國際博覽會,大阪市此花區)

經過研究者與經營者的匹配後創業

京都FUSIONEERING公司成立於2019年10月。當時,小西通過京都大學的風險投資公司「京都iCAP」舉辦的研究者與經營者匹配活動,結識了當時就職於初創企業的京都大學校友長尾昂。

小西當時是專職研究人員,在ITER項目中擔任包層(能量轉換及燃料製造設備)研究的國際代表,精通尖端科技。但他也意識到自己缺乏應該何時投入資源、何時回收資金等經營視角。考慮到長尾在商業運營、資金籌措、法規流程、人事管理制度設計以及創業籌備等從零打造企業並將其帶入成長階段的「創業專家」能力,最終決定將公司的經營事宜委託給了長尾。

創業初期的員工合影。創始人小西哲之(前排右)、長尾昂(前排左)(供圖:京都FUSIONEERING)

員工招聘以朋友和熟人推薦為主

創業初期,除了小西和長尾,還有小西的學生——曾發表過核融合發電商業和市場研究論文的武田秀太郎(現任首席戰略官)和Richard Pearson(現任首席創新官),4人作為聯合創始人共同創業。從事核融合研究已有約45年的小西是當時資歷最深的研究者。因此,大學和研究機構裏的頂尖人才和項目經理等都是小西的熟人。他會邀請對方「退休還想就業時,過來一起工作」。

到2023年3月創業第4年時,公司員工已增加到約50人,目前已超過150人。其中約一半是技術人員,年齡跨距從20多歲到60、70多歲的資深人士。幾乎所有員工都是通過員工的朋友和熟人推薦入職的。小西計劃最終組建一支核心成員300人、總人數約2000人的團隊來開展業務。除理工科人才外,還招募財務、商務(銷售)、法務、會計、人事等領域的人才。

——Q:人事等經營戰略是否全部都由長尾先生負責?

A:我會向他提供核融合行業的特性和市場環境等資訊,經營決策由大家共同制定。例如,人事方面,我們從一開始就確定了積極招聘白髮族人士和年輕有幹勁技術人員的方針。我擔心,那些一直懷著實用化的想法從事了數十年研究的科研人員,會在技術未能傳承下去的情況下就退休了。因此,我們始終堅持「在傳承技術的同時組建團隊」的方針。公司一直在利用籌集到的投資來培養人才。

2024年10月在日本舉辦的公司活動合影(供圖:京都FUSIONEERING)

始於車庫

創業時的公司總部設在京都府宇治市自家的車庫裏。因為開展的是營利活動,所以無法設在大學校園內。創業後不久就遭遇了新冠疫情,技術團隊和客戶分散到了在世界各地。公司初期人員主要通過線上會議進行交流。研發工作以與京都大學合作研究的形式在校內研究所啟動。通過設計和諮詢實現銷售增長的同時,利用獲得的投資,推進實用化設備大型化的技術開發,並反復進行了設備的實際規模化的過程。當裝置規模超出校園容量時,便遷至工業園區進行了擴容。

2021年7月,公司在三菱地所的Inspired Lab設立了東京辦公室。2023年,將註冊總部遷到了東京都大手町。從京都遷至東京的主要原因是投資者與合作企業多聚集在東京的緣故。隨著國際業務的增加,從交通便利性考慮,還是選擇靠近羽田機場的位置。由於希望實現總部和工廠一體化,公司於2025年遷至東京都大田區的東京流通中心。

——Q:頗具初創企業特色的車庫創業。

A:雖然在某種程度上,公司效仿了蘋果等知名初創企業從車庫起步的做法,但實際上就是一個普通的車庫。裏面還放著普通住宅用的信箱。然後,有一天,一個陌生人遲疑地往信箱裏塞進了一份文件。那份文件是簡歷。一位在京都居住的德國籍粒子物理博士通過網際網路找到了公司網站,然後前來應聘。這位研究者就是現在仍擔任公司的幹部。

如今,雖然公司的基地設在東京,但關西財界、京都大學校友以及相關企業等都給予了我們極大的支持。我始終覺得「京都發祥」「關西出身」這種帶有「敢為人先的感覺」很不錯。

京都FUSIONEERING最初總部使用的信箱。與小西家共用(供圖:京都FUSIONEERING)

準備好應對投資者嚴格審查的材料

在募集投資時小西向投資者說明,僅日本國內能源行業的市場規模每年就高達20萬億至30萬億日元,向不排放二氧化碳的可再生能源轉型已成為全球性課題。

但小西坦言道:「最終還是看‘人’的態度。如果不展現出一定能做成的決心就很難獲得投資」。投資者為了判斷會深度核查技術價值與業務風險,京都FUSIONEERING為此也招聘了諮詢出身和投資方面的專家,提前充分準備好了可應對嚴格審查(盡職調查)的材料。

包括小西在內的聯合創始人武田和Richard Pearson均有撰寫市場分析論文並在國際期刊上發表論文的實際經驗,具備能夠用數據展示不同地區的發電需求預期等分析結果的優勢。成員們對商業化有自己的見解,理解核融合的開發戰略並願意「畢生投入」,因此小西自信表示:「無論是技術、分析、說明,還是熱情,我們都毫不遜色。」

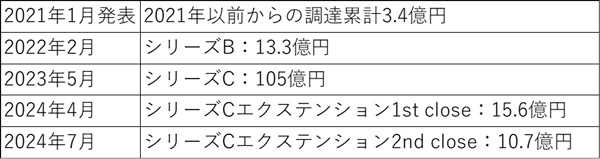

京都FUSIONEERING的融資情況(根據公開資料製作)

——Q:但公司經營一直處於赤字狀態。

A:赤字當然不是好事,但如果為了追求盈利而不再承擔風險,就永遠達不到亞馬遜、谷歌那樣的高度。如果有資金,我想把它投入到更具挑戰性的事情上,力爭大器晚成。我們已經實際接到了設備訂單,已經開始了市場競爭。在核融合發電實現實用化時,市場份額的競爭就已經結束了,因此,盈利和IPO並非我們的最終目標,我們會不斷持續地進行技術開發的競爭。現階段是「提高營收的同時,更要提升技術水平和價值」的時期。

打造包含核融合反應堆周邊在內的電廠整套工程設計

京都FUSIONEERING的主業是「核融合電廠的工程設計」。不僅是核融合反應堆,還包括周邊設備全套打造整個電廠。具體而言,主要包括三個系統:一是在1億度以上的高溫下,將氘和氚轉化為電漿狀態並進一步加熱至引發核融合的「電漿加熱系統(迴旋管系統)」;二是將核融合反應產生的熱量用於發電等用途的「核融合熱循環系統」;三是為持續供應燃料,對燃料進行排氣、分離和回收的「核融合燃料循環系統」。

其中,迴旋管系統已接到英國原子能管理局、托卡馬克能源、美國通用原子能公司等的訂單。在單項設備和電廠設計等諮詢業務方面也積累了不少業績。

京都FUSIONEERING的業務主要涵蓋三大電漿周邊系統:左側的電漿加熱(迴旋管)、右上的核融合熱循環、右下的核融合燃料循環(供圖:京都FUSIONEERING)

——Q:相較於開發核融合反應堆本身,公司的商業模式是否更側重於不限反應堆類型,發電時必不可少的周邊設備呢?

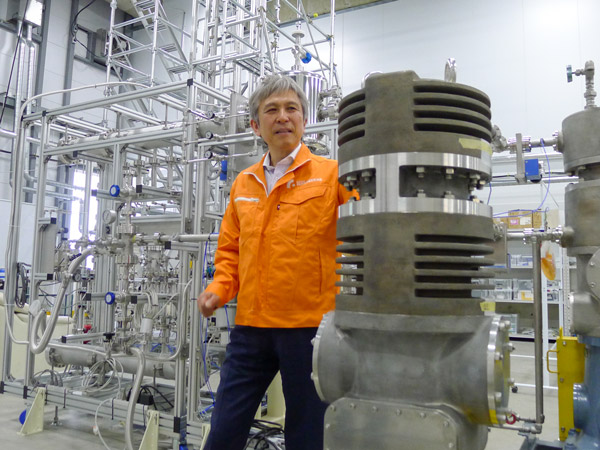

A:商業模式堅持「無廠化」模式。我們並非從零開始製造零部件和設備。在大學從事研究時,我就瞭解到東大阪的當地工廠等中小企業能夠組裝出性能優良的設備。比如,有些加工廠能夠處理那些過軟或過硬而難以切削的金屬。在我還是研究者時,有過讓他們根據幾十萬日元的有限研究經費來製造實驗設備的經歷,這一點受用至今。不過,製作檢驗報告、進行質量管理和品質保證的行政手續等非常繁瑣,涉及海外的文件更是如此。因此,我們集結了擅長市場分析、能夠捕捉客戶需求並發現商機的商貿公司出身的人才。

小西深情凝視著真空泵說:「日本有些企業粗看上去或許感覺沒什麼,但有不少企業擁有能夠組裝出性能優良的設備的技術。」(東京都大田區)

根據日本經濟新聞社的調查,京都FUSIONEERING的估值達到了721億日元(截至2024年9月末),已被視為準獨角獸企業(估值超10億美元的未上市企業)。另一方面,在日本國內,一批初創企業紛紛嶄露頭角,例如,在通過強磁場實現核融合反應堆電漿約束的方式中,採用與ITER採用的「托卡馬克型」不同的「螺旋型」反應堆進行商用聚變堆開發的株式會社Helical Fusion(東京都中央區),以及源自大阪大學,以通過高功率雷射照射引發瞬時核融合的「雷射型」核融合能源為目標的株式會社ExFusion(大阪府吹田市)等。

——Q:如何與同行業的競爭對手展開較量?

A:大家都是熟人,正因為有多家公司相互競爭,讓客戶有選擇的餘地,這個行業才更具吸引力,所以我希望包括自己公司在內的企業都能生存下來並不斷發展。僅憑一個團隊無法形成「核融合發電」的產業聯盟。京都FUSIONEERING在全球範圍內擁有獨特的定位,不與任何企業直接競爭。我們的燃料系統和熱交換系統是構成電廠的通用設備。無論是螺旋型還是雷射型,發電時都必須採購我們的技術或產品,所以我認為它們都是潛在客戶。

在熱循環系統的開發與實證方面,公司通過UNITY-1項目於2023年在京都府久御山町建設了設想在提取核融合能源後使用的發電試驗工廠,旨在提高提取熱量的核融合反應堆周邊工程技術的成熟度。同年,啟動了開發燃料循環系統的UNITY-2項目,與加拿大原子能研究所共同成立了合資企業,在接近真實核融合反應堆特殊環境的條件下,驗證其向核融合反應堆內穩定且安全地供應燃料。

2023年在京都府久御山町建設的UNITY-1發電試驗廠(供圖:京都FUSIONEERING)

此外,2024年該公司還啟動了建設整套核融合電廠系統的FAST項目。FAST項目旨在從燃燒的電漿中提取核融合能源,驗證電漿維持技術,並梳理工程難題。

整合國內的產官學各方勢力,在國際競爭中取勝

為在2050年實現碳中和,推動核融合能源的產業化,及時加入全球供應鏈的競爭,日本內閣府於2023年制定了《核融合能源創新戰略》。2024年3月,匯聚了有志於創建核融合能源產業的企業、大學、研究機構、公共機構等的一般社團法人核融合能源產業協會成立。2025年6月,在國家《綜合創新戰略2025》中,日本提出了要在全球率先實現2030年代發電實證的目標(參考本站文章:日本修改核融合戰略,年內確定規劃圖https://www.keguanjp.com/kgjp_zhengc/kgjp_zhengc/pt20250618000014.html)。

——Q:協會成員企業陣容強大。今後將如何發揮作用呢?

A:海外的行業團體主要由投資者和核融合相關企業構成,而我們的協會不僅有投資者,還包括銀行、保險公司等各類金融機構,相關企業也從材料製造商延伸到綜合建築公司、房地產公司、石油相關企業等各領域。這一戰略布局著眼於核融合發電實用化後的基礎設施建設,是日本構建完整聚變能源供應鏈體系的關鍵舉措。由於核融合產業涉及面廣,供應鏈的構建並非僅靠有限的產業就能完成。日本擁有廣泛的產業基礎,各行業攜手構建新的產業領域,我認為這才是在國際競爭中取勝的關鍵。

原文:長崎綠子、JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

京都FUSIONEERING

一般社團法人核融合能源產業協會(J-fusion)

內閣府 核融合能源創新戰略(核融合戰略)