據6月17日《日本經濟新聞》報導,日英兩國政府簽署了一份針對核融合發電技術研發開展合作的備忘錄,將把英國核融合反應堆維護作業所需的遠程操作機器人技術與日本的製造技術相結合,以推動在2030年代實現核融合發電的試驗運轉。核融合發電是目前世界各國都極為關注的下一代能源。

核融合也叫核融合反應,民間有時也形象地稱作「人造太陽」。日本在該領域處於怎樣的水準?為什麼選擇跟英國合作呢?帶著這一系列疑問,筆者對核融合的概況以及日本所處的位置進行了粗略的整理。

技術原理上,核融合是通過將兩個較輕的原子核結合成一個較重的核和一個極輕的核(或粒子)的核反應形式。質量小的原子如氘與氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),能讓核外電子擺脫原子核的束縛,兩個原子核能夠互相碰撞到一起,發生原子核融合反應,生成新的質量更重的原子核(如氦)。在這個過程中會釋放出大量電子和中子,宏觀表現出來的就是巨大的能量釋放。核融合因此也被稱為熱核融合。

人類已經可以實現不受控制的核融合,如氫彈的爆炸。如果我們能實現可控核融合,就可以將釋放出來的能量轉換為電力,造福人類。這也是核融合可能成為未來能量來源而備受矚目的原因。

受控核融合在上億攝氏度的超高溫下發生核融合反應,這麼高溫的電漿,任何固體容器都會瞬間被蒸發掉。因此,如何實現一個既能關住比太陽還熱的電漿的容器,讓氫原子核在其中碰撞並融合,釋放出巨大能量,又不被熱量燒化容器壁,一直是困擾科學家的難題。

二十世紀五十年代初期,前蘇聯科學家提出「托卡馬克(TOKAMAK)」概念,這是一種形如麵包圈的環流器,依靠電漿電流和環形線圈產生的強磁場,將極高溫電漿狀態的核融合物質約束在環形容器裏,不讓它碰到容器壁,以此來實現熱核融合反應。托卡馬克好比是一個「磁籠」,將熱核融合材料關在了籠子裏邊。

日本是第一批參與熱核融合研發的國家。早在1987年春,國際原子能機構(IAEA)邀請歐共體、日本、美國和加拿大、前蘇聯在維也納開會,討論加強核融合研究的國際合作問題,並達成了協議,四方合作設計建造國際熱核實驗堆。上世紀90年代初,只有三個國家擁有大型核融合實驗堆裝置,即法國的Tore-Supra,俄羅斯的T-15,以及日本的JT-60U。

日本是2003年成立的國際熱核實驗堆(ITER)的7個國家與聯盟之一,並且在超導線圈與遠程維護技術方面貢獻突出。「七方」核心成員在ITER理事會中各持有1票,重大決策需全體同意。其主要貢獻與享有的特權與影響力如下。

| 七方成員 | 主要貢獻 | 特權與影響力 |

| 歐盟 | 主機廠址(法國)+45%經費 | 擁有ITER總部,並持有主導管理權 |

| 美國 | 中央螺線管、氚工廠技術 | 可隨時退出(如1999-2003年曾退出) |

| 中國 | 超導磁石、材料 | 共享全部技術數據,參與關鍵決策 |

| 日本 | 超導線圈、遠程維護技術 | 獲額外補償(因未爭取到主機廠址) |

| 俄羅斯 | 低溫泵、電漿加熱裝置 | 受製裁影響,但技術不可替代 |

| 韓國 | 真空室模組、診斷系統 | 通過合作提升本土技術(如KSTAR) |

| 印度 | 低溫系統、屏蔽模組 | 技術輸出較少,但享有同等投票權 |

既然日本是國際熱核實驗堆(ITER)的主要成員國,又為什麼要跟英國單獨合作核融合發電呢?

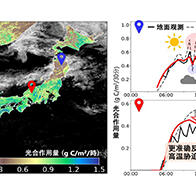

原因是,國際熱核實驗堆(ITER)是「聯合科研」,目標是驗證大規模核融合發電的可行性(Q≥10,即輸出能量是輸入的10倍)。ITER只是個實驗裝置,不連接電網,不能發電。後續用於發電的商用堆還需要等待很長的時間。ITER成員眾多,有35個會員國,決策緩慢。原計劃2025年運行,現在拖到2035年才能做氘氚實驗。而一些大國的自主實驗,已經取得了引人矚目的突破。如美國的國家點火裝置(NIF)在2022年首次實現「能量淨增益」(Q≈1.5),雖然僅持續了數奈秒;中國的全超導托卡馬克(EAST),在2021年實現了1.2億℃、運行101秒的成績,2023年突破穩定狀態高約束模式400秒。中國聚變工程實驗堆(CFETR)計劃2035年建成,目標是Q>25,為未來示範堆鋪路。

日本作為一個能源欠缺大國,福島核事故之後,急需清潔能源,但是國際熱核實驗堆(ITER)進展緩慢,遠水不解近渴,必須靠自己的力量,加速在該領域的研發。日本專注高溫超導磁石和耐輻射材料,在該領域擁有很多專利。在超導磁石方面,三菱電機、東芝為ITER提供Nb₃Sn超導線圈,良品率全球最高。在耐輻照材料方面,日本原子力機構(JAEA)研發的碳化硅複材可承受聚變中子輻照。在精密加工方面,日本的核融合實驗堆JT-60SA的真空室焊接精度達到了毫米級。

然而,核融合發電涉及很多領域,日本要靠一己之力擁有所有技術,顯然是不現實的。譬如,傳統的托卡馬克,直徑30米,重2.3萬噸,體積大且價格昂貴。而英國的實驗堆STEP,使用了球形托卡馬克,形狀像壓扁的甜甜圈,體積小、成本低,正是日本追求的方向。英國脫歐以後,被踢出歐盟聚變計劃(Euratom),只能自己搞反應堆STEP,與日本合作,是一個雙贏的選擇。

在核融合發電領域,一個有趣的現象是,各國在繼續參與國際熱核實驗堆(ITER)實驗的同時,有能力的國家都在搞自己的「備胎」。在激烈的國際競爭中,誰先突破,誰就能主導全球熱核融合市場,其他國家則只能交專利費或使用二手技術。核融合不只是科學問題,更是國運的博弈。

核融合的過程與核分裂相反,是幾個原子核聚合成一個原子核的過程。核融合幾乎不會帶來放射性污染等環境問題,而且其原料可直接取自海水中的氘,來源幾乎取之不盡,是理想的能源方式。日本是一個四面環海的島國,有無窮的海水資源,熱核融合發電技術一旦成功,則可以徹底解決困擾日本經濟的能源問題。

供稿 / 戴維

編輯 JST客觀日本編輯部