———訪科學技術振興機構理事長 濱口道成

日本科學技術振興機構(Japan Science and Technology Agency,簡稱JST),是日本文部科學省下屬的國立研究開發法人,在全面推動作為創新源泉的知識創造到利用研究成果報效社會和國民的同時,提供保障這些工作順利實施所需的科學技術資訊以及增進國民對科學技術的瞭解,並開展戰略性國際合作。

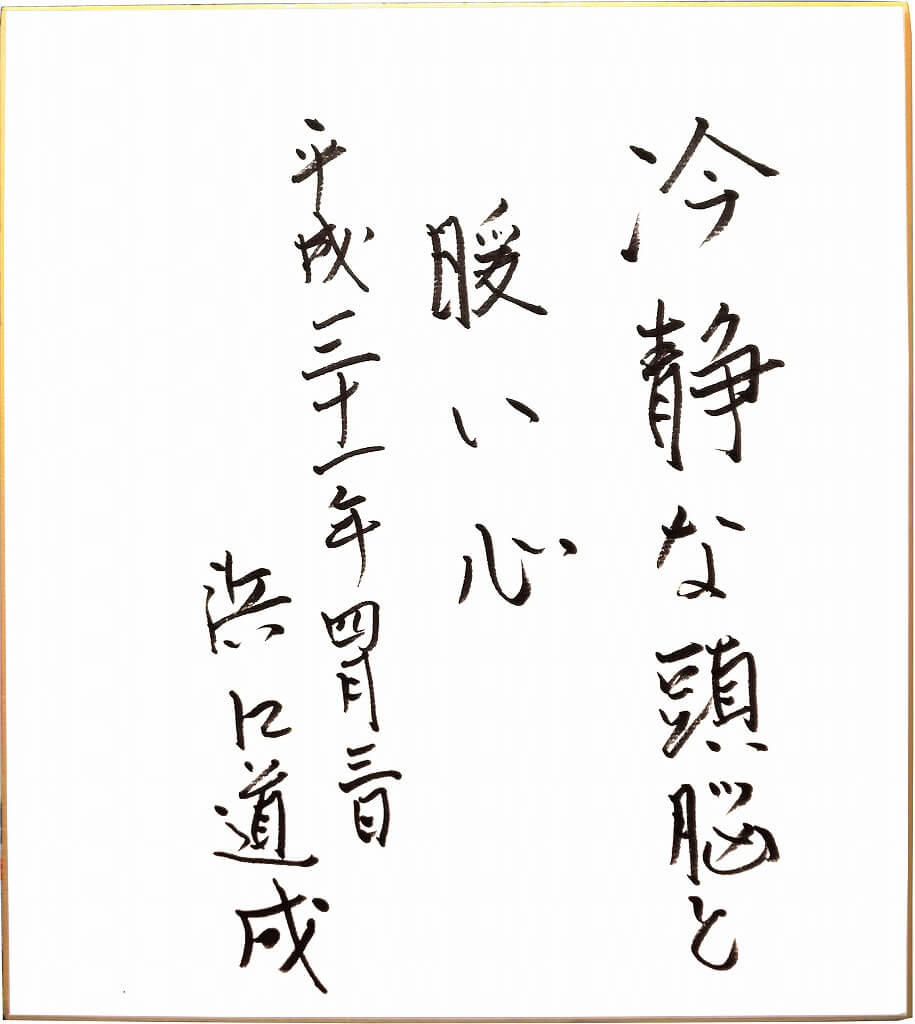

科學技術振興機構(照片/客觀日本編輯部)

經過這些年的發展,人們可以看到,中日兩國在打造「高齡大國」和「健康大國」以及建立「科技強國」、「教育強國」方面擁有很多共識,雙方都在不斷拓展共識的同時,通過落實合作來促進兩國關係的發展。

科學的四種作用

蔣豐:您能談談日本政府設立科學技術振興機構的主要目的嗎?

濱口道成:日本文部科學省下設並負責提供研究經費的機構有兩個:日本學術振興會與科學技術振興機構。然而,這兩個機構的作用卻有顯著的區別。日本學術振興會珍視和重視每一位研究者的好奇心,支持的是人類以自身好奇心為原動力的科學研究。因此,一般而言,日本學術振興會更多地關注研究者個人,出發點純粹的是支持和維護研究者的赤子之心。

日本科學技術振興機構則稍有不同,可以說是問題導向型的機構,以支援研究者解決具體課題為主要目標。這並非是日本科學技術振興機構獨樹一幟的想法。從社會趨勢來看,1999年的世界科學會議上提出的《科學與利用科學知識宣言》,即《布達佩斯宣言》是分水嶺。

當時,人類即將邁入21世紀,在布達佩斯世界科學大會上明文確定了科學的四種作用:科學促進知識、科學促進和平、科學促進發展、科學紮根於社會和科學服務於社會。重視「好奇心驅使」的研究,與科學促進知識是一致的。科學技術振興會的宗旨在某種程度上與科學的第二種、第三種作用相吻合,並致力於思考和實務探索科學的第四種作用,即「科學紮根於社會和科學服務於社會」到底是什麼。

為了探索科學的第四種作用,科學技術振興機構設置各種各樣的課題,並組織科研人員,為他們提供經費以研究這些課題。最具代表性的有量子計算機,或以最先進的技術開發特殊材料等,而更為普遍的是嘗試跨領域融合生物和化學學科等前緣的研究。

從東日本大地震認識教育的重要性

蔣豐:那麼,科學技術振興機構又是如何實務「科學紮根於社會和科學服務於社會」的?

濱口道成:我們從2011年發生的東日本大地震央學到了許多。災害發生後,科學技術振興機構十分迫切地希望通過科學技術支援災區複興,並立即付諸實務。但我們所做的並非探析地震、海嘯發生的自然機制,而是多邁出一步,真正走進災民生活裏,思考如何利用科學技術幫助大家恢復普通的生活,支撐其中蘊含著的平凡幸福。

每一個群體有不同的需求,亟待解決的課題也不一樣。比如如何讓被地震與海嘯破壞的地區恢復生產勞動,如何為當地人創造就業崗位,再比如福島的高中生希望能留在故鄉上學,而這樣做是否安全等。

在地震和海嘯發生後,我們最深刻的領會是教育的重要性。巖手縣釜石市在數百年間發生過多次地震和海嘯,關於海嘯的波及範圍也有大量的文字記錄,所以當地居民對海嘯防災的瞭解比較多。儘管如此,當地居民也大多抱著僥倖的心態生活,沒有人認為千年一遇的大地震會發生在自己生活的城市。

從許多年前開始,科學技術振興機構就邀請大學老師到釜石市的中小學給學生們做防災教育。反復演習、實務地震後發生海嘯的防災策略——讓所有學生第一時間疏散到學校後面的山上。所以在2011年3月11日,地震和海嘯襲來的那一天,釜石市中小學生的生存率是99.8%。

這種心理可以稱之為「有準備的心」,大家更耳熟能詳的說法是「機會青睞有準備的人」。其實,科學世界裏的重大發現,也有神明眷顧的一瞬,暗示你「重要的發現就擺在你眼前了,要好好看清楚啊。」如果沒有留意,便會失之交臂。

因此,科學技術不僅是為了增進幸福、豐富生活,更是為了幫助人類有效應對預想之外的危機、壓力,以及任何有可能發生的問題。其實,我們通過教育給中小學階段的孩子們做好心理準備,就是在積極應對這些危機。這是我們在多年的活動中得到的教訓。

諾貝爾獎也有「適齡期」

蔣豐:進入21世紀,已經有18位日本科學家(含美國國籍者在内)獲得諾貝爾獎,平均每年1位。您曾擔任校長的名古屋大學當中,已經有6位獲獎者。在您看來,為什麼會有這樣多的日本科學家獲得諾貝爾獎呢?

濱口道成:從客觀數據來看,諾貝爾獎獲獎其實和結婚一樣,是有適齡期的。研究者如果能在30歲到40歲之間取得傑出成果,那麼他獲得諾貝爾獎的機率就更高。只要查一查科學家們成為諾貝爾獎獲得者的那篇論文是多少歲時發出的,就會發現大多數都集中在他們30歲到40歲之間。

除此之外,還有另外一個特徵,就是在科學家們獲得諾貝爾獎的論文裏,有許多都是發表在不知名的雜誌上。尤其是名古屋大學的諾貝爾獎獲得者們的論文,沒有一篇是在《自然》和《科學》雜誌上發表的。也就是說,他們獲得諾貝爾獎的論文原本是不受關注的論文。許多人在閱讀他們的論文時感到天馬行空,所以難以刊登在權威學術雜誌上。就比如益川敏英和小林誠,他們研究認為基本粒子是6個,而在此之前學界的主張都是2個,超出了一般人的認知範圍。

赤崎勇和天野浩的藍色發光二極體的研究,也被認為是在20世紀内不可能實現的,所以沒能拿到經費預算。因此,他們初期使用的機器幾乎全部都是手工製作——把其他課室扔掉的機器撿回來,再親手製造機器。他們是在這樣的條件下做出的研究並獲得了諾貝爾獎。

天野浩獲得諾貝爾獎的研究,其實是在他25歲讀碩士時就製成的氮化鎵晶體。25歲時,他每天都在失敗,但縱使面對1500次的失敗也沒放棄。他把氮化鎵PN結,得到發光二極體的時候,已經是28歲。

之所以說諾貝爾獎有適齡期,是因為年輕人尚不知恐懼為何物,失敗了也不會氣餒。這種精神對於研究者而言實在是太重要了。

因為有赤崎勇教授這樣偉大的研究者,所以天野浩才能將研究繼續下去。赤崎勇教授堅持氮化鎵的重要性不動搖。他的這種堅定,讓年輕的研究者得以無所畏懼地一往直前。這樣的組合是名古屋大學得以誕生諾貝爾獎獲得者的關鍵之一。做指導教授的,要能允許學生犯錯。如果全由指導教授來斷言和左右學生的研究,科學就會停滯不前。

中國的美第奇效應初顯

蔣豐:您如何看待中國現代的科學技術發展?在研究和開發方面,您認為中國和日本有沒有相近之處?

濱口道成:從數據來看,中國的科學技術發展勢頭十分迅速,社會中也洋溢著創新的活力。這是非常好的事情,可以說距離中國科學家獲得諾貝爾獎的日子也不遠了。

人們在研究歐洲為什麼會誕生文藝複興時,指出了「美第奇效應」。美第奇家族將全歐洲的天才召集到意大利的佛羅倫薩,讓他們在這個城市相互切磋競爭。達芬奇也是被召集至此的天才之一。於是,這個城市誕生了新的思想,科學的真諦,促使歐洲從基督教社會轉變為近代社會。我認為,中國的上海、深圳、香港等城市現在也正在承擔著這樣一種角色,如同馬達一般推動著國家邁入一個嶄新的時代。

不過在此之前還有另外一個問題需要思考,即如何定義生活豐裕的意義。日本也曾有一段時間不懈地追求更新更好,且的確因此誕生了眾多高精尖技術。然而在充滿著先進技術的現代生活裏,人們一定就比30、40年前的人們更幸福嗎?我們不得而知。

所謂的現代社會,用過去的德語詞彙來說,是從「共同社會」轉變為「利益社會」,也就是從傳統社區的農村社會轉變為都市社會。在這個過程當中,一個人不再由他的出生地、所在的家庭、社區定義他的價值,而是由就讀哪所大學、為哪所公司工作以及事業來決定他的價值。人們將自己與生俱來的背景隱去,以「個人」為單位走進世界,這就是現代社會。

從這個層面來看,我認為近代社會的「自我」其實已經達到哲學意義上最理想的「自我」。只是,這樣的近代社會還有另外一面:生活在東京的人總會感受到深刻的孤獨。我想,在北京也是一樣的。因此,人們還需要冷靜地探討如何解決近代生活中的「孤獨」。

中日交流應該以面對面的形式進行

蔣豐:現在的中國和日本在經濟方面已經攜手並進,您認為科學技術領域的發展也會出現這樣的局面嗎?

濱口道成:我認為,要促成中日兩國在科學領域攜手並進的局面,我們要更多地為兩國科研人員創造面對面建立聯繫的環境。

一個變化引起兩個問題。一個變化是指中國的發展速度非常快,經濟量方面的變化也很大。我第一次去上海時只有一條地鐵線路,幾乎沒有高速公路,但今時已不同往日。第一次去北京時,路上穿行的汽車很少而腳踏車非常多,當我看到深夜還有路人騎著腳踏車,是發自肺腑地感慨他們的勤勞。正是因為有勤勉努力的人不懈奮鬥,今天的中國才能開發出世界最先進的科學技術。

這個巨大變化帶來的第一個問題是,年老的日本人是帶著過去對中國的記憶來看待今日的飛速發展,因此對真實中國的認知存在偏差。第二個問題是,年輕的中國人不知道從前中國與日本相互扶持的歷史,隻關注美國。在這兩種問題的影響下,如今的中國和日本要攜手並進勢必會面臨一定的障礙。

要越過這一障礙,最終還是要促進中日兩國青年以面對面的形式開展多種形式的交流。也只有這樣,中國和日本才能迎來在科學技術領域攜手並進的時代。

供稿 蔣豐

編輯修改・照片 客觀日本編輯部