日本東北大學講師小林弘明等人開發出了一種能提高使用鎂的新一代蓄電池性能的正極材料。研究團隊使用了一種最適化過結構的氧化物,在室溫條件下獲得了約為鋰離子電池1.5倍的正極容量。新研發的電池性能和安全性也高於鋰離子電池,該成果將有助於降低原材料供應風險和蓄電池開發成本。

東北大學開發的正極材料㊨和電池單元(供圖:東北大學)

鎂電池是挑戰「後鋰離子時代」電池寶座的新一代蓄電池候選者之一。它主要有兩個優點。

一是原材料供應風險低,成本也容易降低。與使用鈷和鋰等稀有金屬的鋰離子電池不同,它可以完全不使用稀有金屬,而以資源豐富的鎂為主要材料。

二是安全性和高性能。為了避免在負極析出被稱為「枝晶」的針狀金屬導致的短路現象,鋰離子電池的負極使用碳材料而不是金屬。這成為提高能量密度的一個阻礙。另一方面,鎂雖然是金屬,但即使用於負極也不易產生枝晶,且易於在保持安全性的同時提高能量密度。從理論上講,可以獲得超過鋰離子電池的能量密度。

鎂電池的課題在於正極材料。鎂蓄電池正極的開發此前一直以硫化物材料為主,但動作電壓低,能量密度也很難提高。雖然更換成氧化物就可以提高能量密度,但隨之而來的缺點是氧化物離子會妨礙充放電時鎂離子進出正極内部。

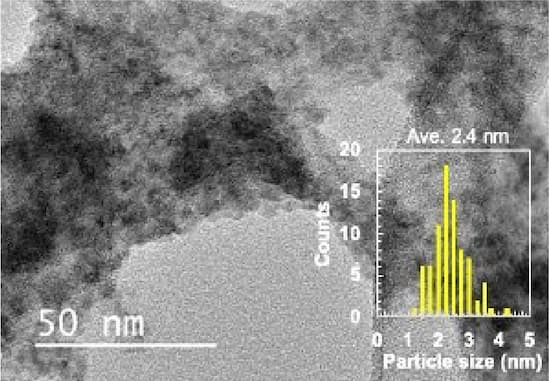

東北大學開發的正極材料電子顯微鏡圖像(供圖:東北大學)

本次研究中,通過在使氧化物顆粒變小的同時形成具有多空洞的「多孔質」結構,使得鎂離子更易於嵌入或脫離正極。粒徑尺寸小於2.5奈米(1奈米為10億分之1米),約縮小到了傳統氧化物材料的1/4。通過採用多孔質結構,表面積增加至大約5倍。

這一結果將室溫條件下的正極容量提高到了鋰離子電池常用正極材料的約1.5倍。小林講師表示,「通過結合微粒子化和多孔質化兩種技術,使我們突破了以往的瓶頸。」該研究是與慶應義塾大學、東京農工大學、名古屋工業大學共同進行的。

目前的課題是,還需要將2到3小時的充電時間縮短為與常用蓄電池相同的1小時左右。今後,研究團隊將對正極的製造方法進行改進,並繼續探討諸如為使其具有導電性而加入碳的混合方法以及加入的數量等。

本次研發中所採用的技術還可用於廢氣觸媒和二氧化碳吸附劑等蓄電池以外的用途。小林講師表達了對該技術應用前景的期待,「觸媒和吸附劑的活性有可能提高數倍,還將有助於去碳」。

日文:高崎文、《日經產業新聞》、2023/2/22

中文:JST客觀日本編輯部