比LED光源能夠從更多方位提供分析

實用化方面光源強度和壽命存在課題

推進近紅外線光譜分析儀研發的是山形大學研究生院有機材料系統研究科、有機材料系統前緣中心的城戶淳二卓越研究教授、笹部久宏副教授,以及山形大學有機電子創新中心的佐野健志中心主任兼教授。近紅外線光譜分析儀的實用化由來已久,在評估新冠肺炎嚴重程度和監測治療過程中測量血液中氧飽和度的脈衝血氧計就是實例之一。那麼,城戶教授等正在研發的近紅外線光譜分析儀與現有的分析儀與有何不同呢?

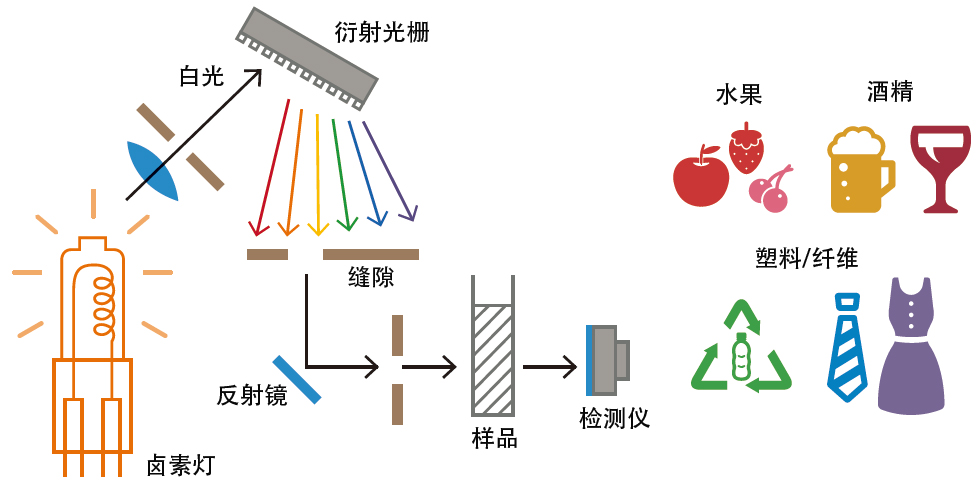

首先,讓我們介紹一下近紅外線光譜分析儀的工作原理。近紅外光線是指波長介於可見光和有熱感的紅外線之間的電磁波,波長通常為700~2500奈米(奈米為10億分之一米),當用該波長區間的光線照射物質時,與物質組成或性質相對應的特定波長會被吸收。光譜分析儀的光源發射近紅外光區光線,感測器觀測各種波長的吸收程度,根據吸收的結果,就可以分析出物質的組成和性質。光源和感測器是光譜分析儀的核心部件。

城戶教授開發的光譜分析儀的特點之一就在於「光源」。脈衝血氧計中採用的是紅色LED,城戶教授則發現了有機電致發光(有機EL)元件的優勢。他介紹說:「儘管兩者在發射近紅外光區光線這一點上相同,LED發出的光為單一波長,而有機EL元件發出的光包含多個波長。這個特點使得光譜分析儀可以更加多方位地分析物質,因此其分析能力大幅提升」。這種卓越的能力可以用於材料分析的領域(圖1)。

圖1 近紅外線光譜分析的示例

將包含多種波長的白光引入光譜儀,可以取出不同波長的綠光、紅光等光線。由於不同物質對波長的吸收量不同,所以把測定範圍擴展至近紅外光區域,就可以分析食品、飲料、塑料、服裝等物品的成分。傳統的光譜分析儀需要鹵素燈等多種光學部件,所以體積較大。而此次開發的「小型全有機近紅外光發光/光譜感測器系統」,光源從鹵素燈改為有機EL元件,從而實現了薄型化,同時,還配備了可對不同波長作出反應的多畫素薄型有機光譜感測器,不再需要繞射光柵等改變光線傳播路徑的部件,從而大幅小型化。此外,由於隻需照射一次即可進行測量,所以還實現了測量的高速化。

此外,採用有機EL元件作為光源,還可以實現光譜分析儀的小型化。現有的光譜分析儀中,分析能力較高的類型主要使用鹵素燈作為光源,因此在小型化方面存在侷限,而有機EL元件非常薄,所以能夠不受光源體積的限制。但是採用有機EL元件作為光源面臨的最大挑戰是,能否在近紅外光區域發出擁有足夠光強的700~1000奈米長波長光。考慮到實際應用,還必須在保證光強度的同時確保較長壽命。

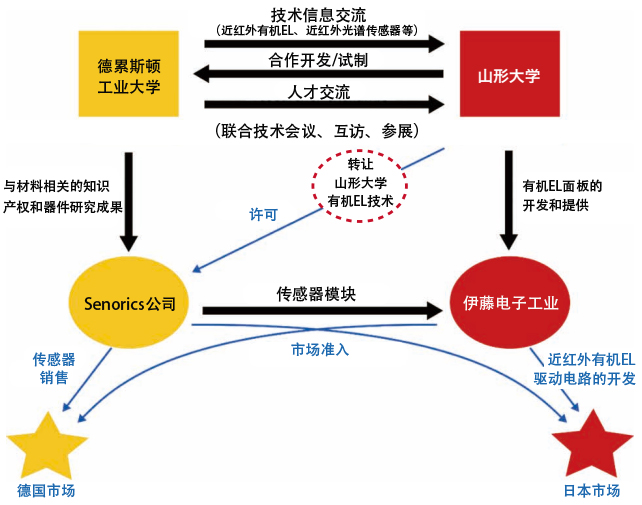

為了開發以有機EL元件為光源的新型近紅外線光譜分析儀,城戶教授的挑戰獲得了科學技術振興機構(JST)的SICORP「小型全有機近紅外光發光/光譜感測系統的開發」項目的支持。SICORP的目的是推進兩個國家之間的合作研究,城戶教授的夥伴國為德國。日本方面參加該項目的有山形大學和當地的半導體製造商伊藤電子工業(位於山形縣寒河江市),德國方面參加的是德累斯頓工業大學和大學初創企業SENORICS公司。這些機構共同組成的研究團隊如下圖所示(圖2)。

圖2 SICORP項目組織圖

薄至2毫米

低成本和高反應性也是優勢所在

德累斯頓工業大學的Karl Leo教授與城戶教授是老朋友。儘管專業領域不同,但他與城戶教授一樣,都是有機EL研究的領軍人物。此次是德國方面向城戶教授發出邀請,希望能夠共同開發近紅外線光譜分析儀。至於德國方面尋求日本有機EL技術的背景,城戶教授提到了日本有機EL研發的歷史變遷,以及山形大學的技術獨創性:「國内外有機EL顯示器日益普及,大學能發揮的作用愈發有限。在此背景下(發來邀請),或許是山形大學堅持技術研發的努力獲得了身份鑑定的結果」。

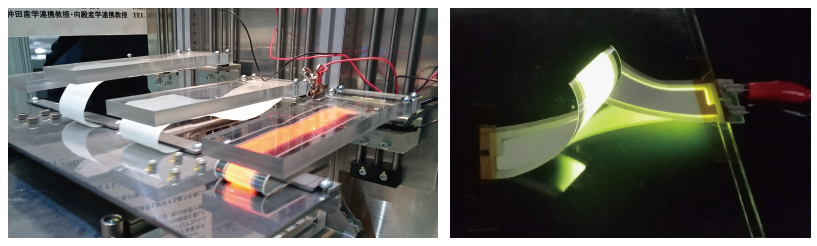

山形大學的標誌性技術就是有機EL元件的成形技術。這項技術源自要將壁紙本身轉變為照明材料或顯示器的劃時代構想,這一構想實現起來需要在柔性基底層上形成有機EL元件(圖3)。此外,山形大學還在開發塗布方式的成膜技術,這種技術與傳統的真空蒸鍍成膜技術相比,設備投資額能夠得到大幅降低,可節約成膜成本。就在山形大學致力於開發新型塗布成膜技術的過程中,收到了來自德國方面的合作研究邀請。城戶教授回憶當時的情景時表示:「我相信這是複興日本製造業的絕好機會,於是立即接受了邀請。」

圖3 採用有機EL元件的成膜技術製作的柔性照明面板

有機EL採用多層結構,疊加了具有不同功能的有機材料薄膜,例如高效傳導電子或電洞的「電荷輸送層」,將電轉換為光的「發光層」等。山形大學使用塗布和真空蒸鍍層壓技術,以及不透水的柔性封裝技術,成功研發出了輕、薄、可彎曲的有機EL照明材料(供圖:山形大學有機電子創新中心)。

日本方面擁有通過有機LE元件發射從紅色到近紅外光光線的光源技術,而德國方面則擁有使用有機光電二極體檢測近紅外光光線的感測器技術。以日德兩國的技術為基礎,伊藤電子工業負責開發驅動電路,Senorics公司負責開發有機光譜感測器,以及光譜分析儀的最終組裝工作。共同研究的目標是開發出一款由厚度約2毫米的薄型光源和類似厚度的光譜感測器組成的超小型光譜分析儀。通過採用長壽命、低成本且擁有有機EL元件光源,實現立即啟動和測量的優良反應性,另外在2024年3月的德國展覽會上進行近紅外光有機EL元件技術示範也是一個目標。

城戶教授為瞭解決有機EL元件的課題,首先著手進行的是材料分析。為了實現上述目標,必須開發出能夠以足夠強度發射700~1000奈米近紅外光區光線的元件。最初的指標是發射770~900奈米左右的波長。儘管在學術論文中從理論上證實了元件的可行性,但要把理論值變為可以實際使用的數值,光源的效率和壽命還不充分。

第三種成分——增感劑

與以往相比實現了6倍的高效率

作為材料分析,城戶教授推進了有機EL元件的材料選擇和元件構造方面的研究。他表示:「如果材料中的某些部分耐久性不足,就會影響整體性能。必須考慮材料之間的契合度,並使組合最適化。」發光層是有機EL元件的心臟部分,分為「主體」和「客體」兩種成分。客體基於主體送來的電荷而發光。

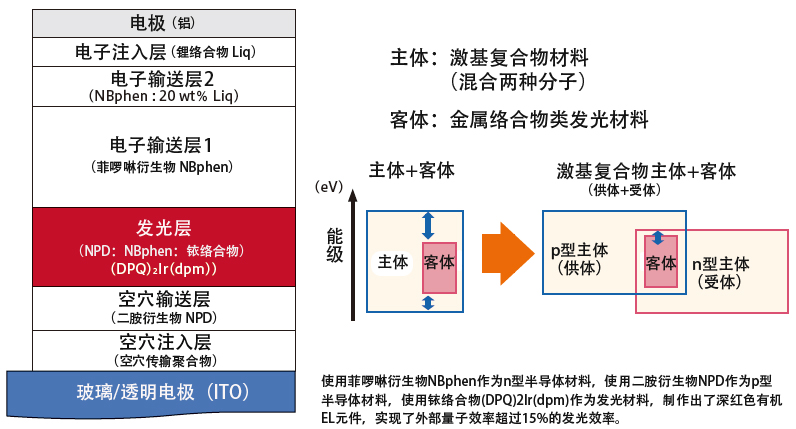

主體和客體應該選用何種材料,又該如何構建?經過多次反複試驗,城戶教授將以往積累的知識活用於材料選擇和元件結構上,實現了最適化。其中所運用的知識之一是發射靠近近紅外光區的深紅色光的有機EL元件研究成果。研究人員首先以混合兩種分子的「激發錯合體材料」為主體,以「金屬錯合物」類發光材料為客體,製作出了發光波長範圍為640~800奈米的有機EL元件。在恆定電流密度下測量輝度減半時間,發現該元件的壽命遠遠超過了傳統的深紅色有機EL元件的壽命(圖4)。

圖4 採用激發錯合體的有機EL發光材料

與城戶教授一起開發的笹部副教授和佐野教授等人也為這一結果而感到鼓舞。城戶教授在介紹後續進展時指出:「此次獲得的材料選擇和元件結構方面的知識,也被應用到了發射波長更長的近紅外光區光線的有機EL元件的研究之中」。在下一階段開發僅發射近紅外光區光線有機EL元件時,還必須進一步追求高效率和長壽命。

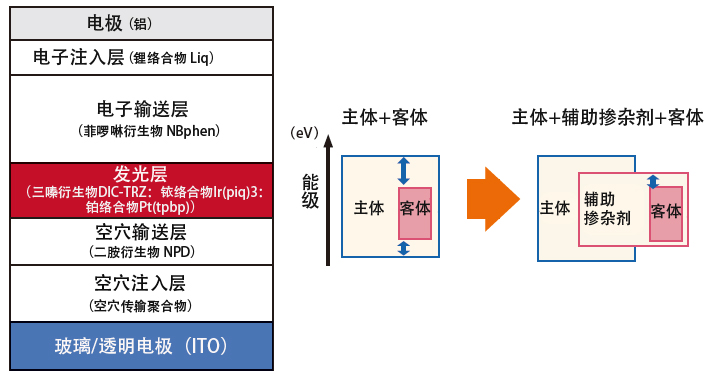

為此,城戶教授將目光投向了起著增感劑作用的磷光材料。通過在主體和客體之間添加磷光材料這種第三成分的「輔助摻雜劑」方法,實現了從主體到作為發光材料的客體之間的階段性、高效率能量轉移。這種方法使得發光效率提高到了未添加磷光材料時的約6倍,還延長了在大電流密度下輝度衰減的時間,實現了長壽命化(圖5)。此時觀察到的近紅外光區發光波長範圍為720~900奈米,峰值為770奈米。城戶教授表示:「現在,光的波長範圍、強度和壽命終於都達到了可供實際應用的水平。」

圖5 採用輔助摻雜劑方法的有機EL發光材料

通過在主體和客體材料之間添加磷光材料的第三種成分,實現了在770奈米發光峰值波長下10.5%的外部量子效率。該效率在近紅外光有機EL元件中屬於世界領先水平。元件的壽命在電流密度為100mA/cm²的加速條件下,輝度下降10%的時間約為3000小時,此外在改變配比的實驗中,相同電流密度下輝度下降至5%的時間為4800小時以上。這相當於元件在一般使用條件下擁有10萬小時以上的壽命,這一結果足以滿足實際應用的需求,並且是近紅外光有機EL元件中壽命最長的實驗結果。

挑戰最後一道高牆

示範機,未來可期

為了完成最終的技術示範,合作研究迎來了關鍵時刻。2023年9月在德國實施的近紅外光有機EL元件和感測器的組合實驗,在日本也得到了復現,然而在確認能否得到相同結果時,卻出現了偏差。參與復現實驗的佐野教授面對攔路高牆感嘆道:「我們計劃使用示範機測定酒精濃度。在德國顯示測定濃度為30%的液體,在日本測定時結果卻不相同。」

截至2023年10月,導致結果偏差的原因仍在調查中。其中一個可能的原因是溫度的影響。就像紅外線感測器被用於溫度檢測,容易受熱量影響一樣,近紅外線光譜分析儀也會受到溫度的影響。城戶教授指出未來的研究課題是:「除了光譜分析儀内部的發熱外,還可能受到了外部氣溫的影響。無論如何,必須考慮某種熱放射措施。」

另一個可能的原因是發光和檢測兩方面波長範圍的偏差。日本方面負責研發的光源的發光波長範圍最大為900奈米,而德國方面負責研發的感測器的檢測波長範圍超過1000奈米。城戶教授推測,這種差異可能是產生偏差的原因。作為解決方法,可以考慮使二者的波長範圍相互接近。如果能夠擴展近紅外光線的發光波長範圍,使其與感測器檢測的波長範圍相配對分組,那麼就很有可能減小偏差。

自2023年9月以來,研究人員一直都在致力於改進發光元件,目前正處於技術發表前的最後衝刺階段。城戶教授介紹對未來的期待與展望時表示:「還有很多我們沒有設想過的使用方法。如果試運行的結果得到推廣,想必會有人提出‘能否這樣使用?’的建議。對於今後的研究而言,這樣的聲音至關重要」。隨著項目的結項期限臨近,城戶教授和佐野教授似乎已經開始展望下一個研究課題了。

「目前還存在柔性性能的課題。我們不僅希望有機EL元件光源,還希望最終實現有機光電二極體感測器」。就像國内外目前正在研發的有機類太陽能電池一樣,希望能夠實現可貼附在曲面上的近紅外線光譜分析儀的實用化。今後,在材料分析和食品分析等諸多方面近紅外線光譜分析儀有望發揮作用。在我們的日常生活中活用近紅外線光譜分析儀的那一天,正在切實地逐步變為現實。(TEXT:茂木俊輔,PHOTO:石原秀樹)

原文:JSTnews 2024年2月號

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部