東京大學研究生院理學系研究科的大越慎一教授等人與新日本電工組成的聯合研究團隊於1月31日宣佈,成功合成出了一種新型鈦氧化物材料「表面塗層型λ型五氧化三鈦」,並研發出了在0.1~1THz太赫茲波頻段表現出卓越性能的新型高性能太赫茲波吸收材。這種吸收材可用於6G(第六代行動通信系統)等領域的全球最薄的高性能太赫茲波吸收薄膜。

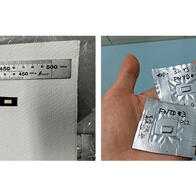

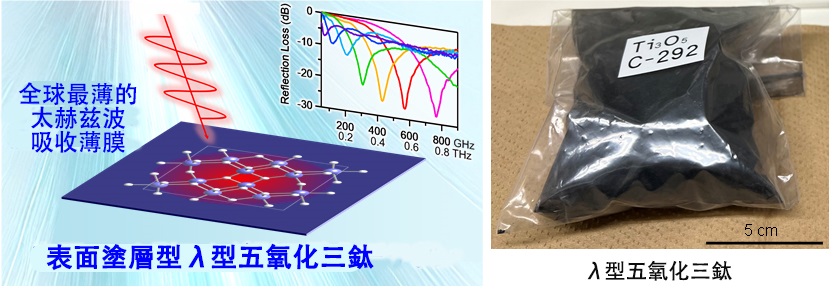

圖1 採用表面塗層型λ型五氧化三鈦製成的6G用全球最薄電磁波吸收薄膜(供圖:東京大學)

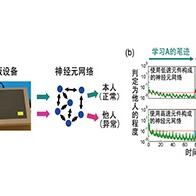

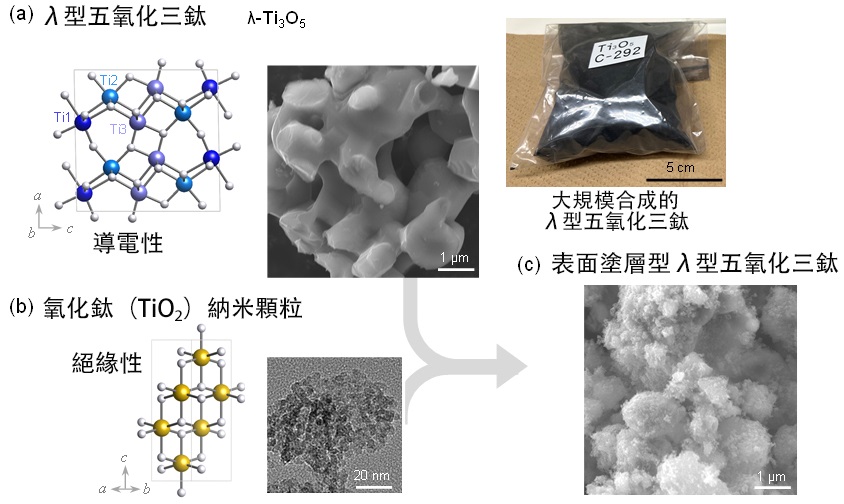

圖2 表面塗層型λ型五氧化三鈦的合成過程(供圖:東京大學)

(a) λ型五氧化三鈦(λ-Ti₃O₅)的晶體結構及掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。右上圖為量產工藝製備的λ-Ti₃O₅粉末樣品(150g)照片

(b) 銳鈦礦型二氧化鈦(TiO₂)奈米顆粒的晶體結構及穿透電子顯微術(TEM)圖像

(c) 表面塗層型λ型五氧化三鈦的SEM圖像

本次合成的表面塗層型λ型五氧化三鈦,是以大越教授等人2010年發現的導電性λ型五氧化三鈦(λ-Ti₃O₅)為基材,並在其表面包覆絕緣性二氧化鈦(TiO₂)奈米顆粒製成的。

大越教授等人此前已經解明,λ型五氧化三鈦是一種具有新型晶體結構的氧化鈦材料,不僅具備金屬特性,還會與β型五氧化三鈦(β-Ti₃O₅)之間發生光誘導相變、壓力誘導相變、電流誘導相變等多種相變現象。

合成的表面塗層型λ型五氧化三鈦經過太赫茲時域光譜法測定,在0.1THz至1THz的範圍內展現出了高達0.76的介電損失角正切值(dissipation factor)。

這是由於在λ型五氧化三鈦晶體內部的疇界,以及絕緣性氧化鈦奈米顆粒與λ型五氧化三鈦晶體之間界面處產生的電子散射導致太赫茲頻帶內出現了極高的介電損失。

聯合研究團隊進一步基於理論計算,利用該合成材料開發出了一種超薄型太赫茲波吸收膜。這是一種厚度僅48微米(μm)的超薄的膜,在0.77THz頻點表現出負28分貝(dB)的出色回波損耗(相當於99.8%的能量吸收率)。

這種0.1~1THz波段的太赫茲波吸收膜此前未見報告,該成果不僅是全球同類產品中最薄的,同時還具備優異的耐熱性、耐光性、耐水性和耐有機溶劑性,因此可適用於戶外環境及嚴苛條件。

作為原材料的λ型五氧化三鈦,僅需將二氧化鈦與乙炔黑的混合物進行煅燒即可合成,可以實現大規模數產。其生產成本也可控制在每平方公尺約幾百日元,具有廣闊的實用化前景。

表面塗層型λ型五氧化三鈦由鈦原子和氧原子構成,是一種環保材料,符合永續發展目標(SDGs)的理念。

0.1~1THz的太赫茲波有望實現無線通信的高速化與大容量化、低延遲化、多器件的同時連接,因此在未來逐步普及的6G技術中,0.1~0.45THz的太赫茲波預計將作為通信載波。

除6G技術外,該類太赫茲波還被提議應用於非接觸式生命體徵監測系統、利用斷層成像的品檢掃描系統、危險品檢測所需的安全感測技術等多個領域。

此外,利用太赫茲波(~0.95THz)的天文望遠鏡也在推動銀河系和宇宙觀測方面發揮重要作用。

在太赫茲波的實際應用中,為確保資訊安全、避免電磁波幹擾、提高通信精度及感測靈敏度,吸收多餘的電磁波噪音至關重要。然而,目前尚未有針對0.3THz以上太赫茲波的吸收膜實現實用化。

因此,本次開發的超薄太赫茲波吸收膜預計將在6G天線罩(雷達罩)及基底層、非接觸生命體徵監測系統、質量檢測掃描系統、射電天文臺設備、交通工具車體、道路與防護欄等多方面的應用中,推動太赫茲技術的發展。研究團隊對其未來的廣泛應用充滿期待。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:ACS Applied Materials & Interfaces

論文:Ultrathin Terahertz-Wave Absorber Based on InorGanic Materials for 6G Wireless Communications

DOI:10.1021/acsami.4c17606