東京科學大學物質理工學院的三宮工教授、日本電子公司(JEOL)的安原聰博士、FH electron optics負責人細川史生、京都工藝纖維大學的淺岡定幸副教授、同志社大學的彌田智一教授等組成的研究團隊,通過在掃描穿透電子顯微術中引入半圓形光闌,開發出了一種相成像方法,實現了從低空間頻率到高空間頻率的資訊傳輸均質化。該方法簡單且成本低廉,且能實現高對比成像,因此有望推動難以實現高對比的有機材料、生物樣本及磁性材料的研發。相關研究成果已發表在《Ultramicroscopy》的線上版上。

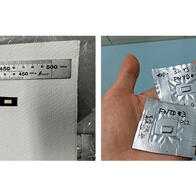

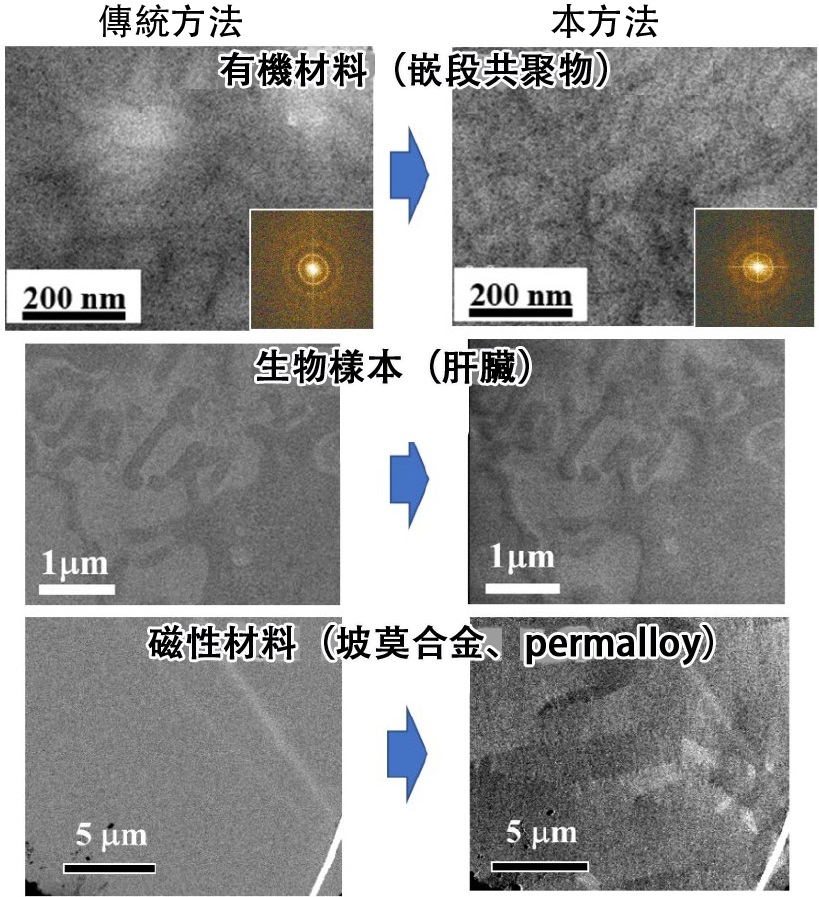

圖1使用新方法進行的有機材料、生物樣本、磁性材料成像示例(供圖:東京科學大學。摘自《Ultramicroscopy》,(Ultramicroscopy,114103,2025))

電子顯微鏡能夠以原子尺度的高空間解析度視覺化物質結構,但對於由輕元素組成、尺寸在幾十至數百奈米級別的有機物質或生物樣本,由於電子束散射較弱,空間頻率較低,因此難以實現高對比成像。

最近,為瞭解決這一問題,電子顯微鏡開始採用類似於光學顯微鏡中的相襯法,即利用相板的相成像方法。然而,傳統方法存在電子束的照射會導致相板自身隨時間劣化的問題。

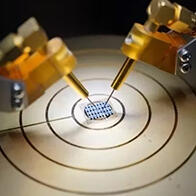

研究團隊在常規的掃描穿透電子顯微術明場成像方法中,使用半圓形光闌代替傳統的圓形光闌,開發出了一種同時包含低空間頻率和高空間頻率的相對比轉移函數的相成像方法。由於該對比轉移函數不僅包含通常的明場圖像成分,還包含微分相對比成分,因此無論焦距如何,所有空間頻率的強度成分都能均勻地獲得。

當在將該新方法應用於有機材料、生物樣本和磁性樣本的視覺化時,研究團隊確認,與傳統的明場成像方法相比,新方法能夠實現更高對比的成像。特別是在有機材料和生物樣本中,可以觀察到與微分相對比成分相對應的邊緣處強烈的對比增強。而在磁性材料的觀察中,傳統方法無法成像的磁疇(磁區)得到了清晰可見的成像。

通過此次開發的方法,可在傳統的掃描穿透電子顯微術中使用半圓孔徑光闌進行高對比相成像,因此可以在幾乎與普通電子顯微鏡相同的低成本配置下,獲得高質量成像。在生物領域,該方法可用於觀察未經染色的生物組織,從而避免以往必須進行染色處理的需求。在有機材料研究方面,過去的觀察通常需要染色,儘管這種方法可能會導致材料結構的變化,但仍被廣泛使用。新方法則能直接觀察材料的原始結構,因此未來有望推動材料開發和分析。此外,該方法不僅可用於結構成像,還可用於半導體中的電位分佈分析以及磁性材料中的磁場解析,因此預計未來將在器件開發領域得到廣泛應用。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Ultramicroscopy

論文:Semicircular-aperture illumination scanning transmission electron microscopy

DOI:10.1016/j.ultramic.2025.114103