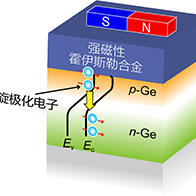

輕元素原子核呈球形,重原子核呈橄欖球型。這一持續了70年來的定論雖被寫入教科書,但最新研究表明,重原子核實際呈類似杏仁的「橄欖球壓扁」形態。日本國立研究開發法人理化學研究所(簡稱理研)仁科加速器科學研究中心的大塚孝治客座主管研究員(東京大學名譽教授)、東京大學研究生院理學系研究科附屬原子核科學研究中心的角田佑介特任研究員、筑波大學計算科學研究中心的清水則孝副教授等人的聯合研究團隊,基於量子論提出了關於原子核形狀與旋轉的新理論體系,推翻了既往的定論。

圖1 記者會上手持杏仁的大塚孝治客座主管研究員(供圖:科學新聞社)

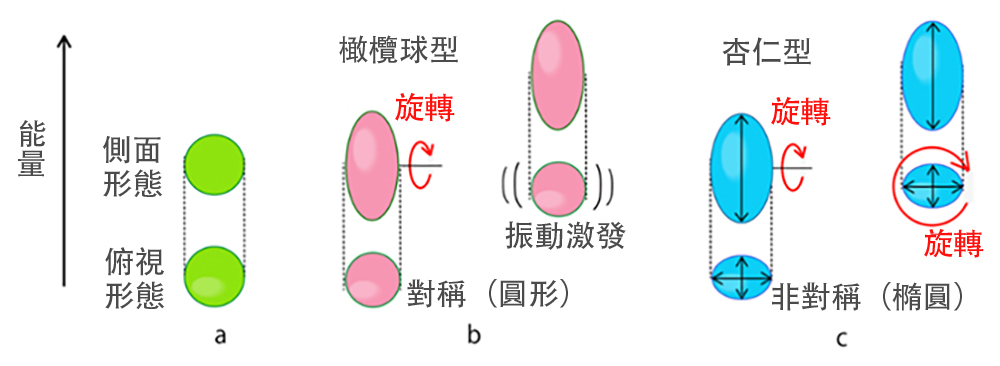

圖2 既往橄欖球型原子核(b)與本研究提出的杏仁型原子核(c)(供圖:理化學研究所)

強變形原子核具有類似橄欖球的軸對稱變形特徵,這是1950年代由玻爾等人提出的理論。但該理論僅能解釋單階段激發能量現象,面對多階段激發時需引入諸多假設,始終無法給出完美解釋。

此次共同研究團隊從理論上證明,多數從球形大幅變形為橢圓體的原子核並非軸對稱,而是三軸非對稱變形。

研究團隊首先發現了原子核三軸非對稱變形的兩種新機制。原子核通常處於真空狀,各向對稱,但當表面形狀從球體變為橢圓形時對稱被破壞。被破壞的對稱需通過量子態自旋對應的模式,按方向權重疊加不同朝向的橢圓形態來實現恢復。理論表明,這種三軸非對稱導致的失去旋轉對稱的量子論恢復效應,加上原子核力中所含張量力等成分的作用,使得三軸非對稱結構比軸對稱變形具有更高的結合能與穩定性。

為驗證這一機制是否真實存在,研究團隊利用超級計算機「富嶽」基於新理論進行了模擬,計算了多種原子核的各種可觀測物理量。例如,電磁激發強度與原子核三軸對稱變形程度呈相關,結果顯示模擬計算與既往實驗值高度吻合。本次研究證實,這種變形存在於質量數120以上的原子核中,且偏差「魔數」越遠,變形程度越大。

需保持對教科書的質疑態度

大塚客座主管研究員表示:「軸對稱變形在70年前的科學見解中易於解釋,圖像簡潔優美,因此被廣泛接受並寫入教科書。當我們質疑這項延續了70年的觀點時,最初甚至有人譏諷‘是不是哪裡進水了’。其實,早在半個多世紀前,烏克蘭理論物理學家達維多夫博士就提出過三軸非對稱變形理論,但因其他的理論還不完善未被認可。此外,美國實驗物理學家克萊因博士也曾獲得過支持三軸非對稱變形理論的數據。科學家需要時刻審視:當下信奉的理論究竟有多少依據?現在使用的結論是否就是真理?時常保持審視與包容的態度至關重要。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:European Physical Journal A

論文:Prevailing Triaxial Shapes in Atomic Nuclei and a Quantum Theory of Rotation of Composite Objects

DOI:10.1140/epja/s10050-025-01553-1