東京大學教授西林仁昭等人開發出了一種在常溫常壓下廉價合成氨的技術。該技術將反應物粉碎以提高反應效率,在不使用昂貴有機溶劑的情況下進行合成,有望推動開發低成本、實用化的氨合成方法。

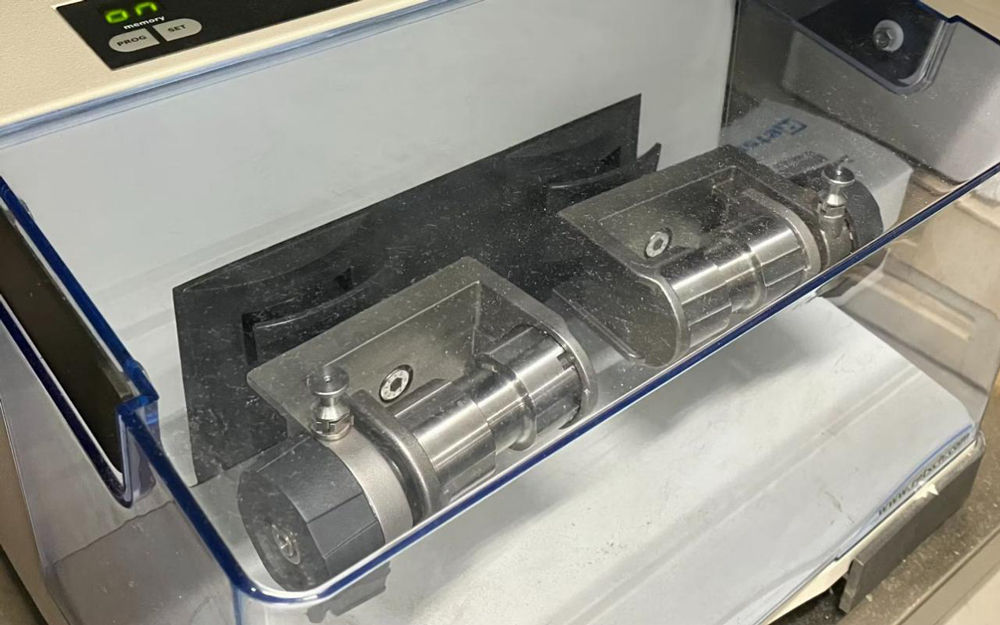

讓反應容器高速振動

氨被用作醫藥品和肥料等含氮元素的化合物的原料。由於燃燒時不排放二氧化碳(CO₂),也可用作發電和船的燃料。與氫相比,氨更容易儲存和運輸,所以作為「氫載體」的作用也備受期待。將氨和化石燃料混合燃燒以削減CO₂排放量的技術也在推進之中。

氨通過氮氣和氫氣合成。然而,由於原料氮氣的化學反應活性低,目前工業上普遍採用的「哈柏-波希法」需要約500攝氏度的高溫和超過100個大氣壓力的高壓。此外,由於另一種原料「氫氣」的製備需要使用化石燃料,對環境的負荷較大。

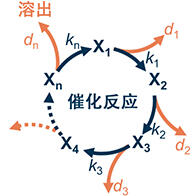

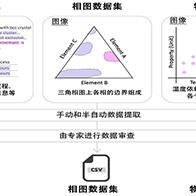

2019年西林教授的團隊使用含有金屬元素鉬作為特殊觸媒在常溫常壓下成功合成了氨。他們用水代替氫氣作為反應物,使氮與碘化釤還原劑在有機溶劑中進行反應。但是這種方法溶解反應物所需的有機溶劑成本昂貴。

研究團隊近期通過利用「機械化學反應」,成功實現了無需有機溶劑的氨合成。機械化學反應是一種通過對固體或少量液體反應物施加機械刺激(如粉碎)來促進化學反應的方法。

研究團隊在反應裝置中對水、固體碘化釤和鉬觸媒施加機械刺激以促進反應。除了水之外,纖維素也被用作氫原子的供給源。纖維素是植物中富含的物質,來源非常廣泛。

用於機械化學反應的反應裝置尺寸很難直接擴大規模,但由於無需使用昂貴的有機溶劑,研究團隊認為,生產成本有可能降低到原來的約百分之一。西林教授表示:「如果能利用氮和水合成氨,將推動氮循環社會的實現。」

為了實現環境負荷較小的氨合成技術,日本的企業也在積極參與。出光興產等公司正在使用西林教授的技術,在實驗工廠中開展研究。此外,東京科學大學孵化的初創公司TSUBAME BHB(橫濱市)正在基於東京科學大學細野秀雄名譽教授等人開發的「電化合物觸媒」推動氨合成技術的研發。

原文:《日本經濟新聞》、2024/11/18

翻譯:JST客觀日本編輯部