東京大學的小澤孝拓助教和福谷克之教授與大阪大學等合作,開發出了一種將材料内部氫的位置視覺化的方法。氫原子非常微小,掌握其準確位置此前極其困難。該方法有利於推動開發儲氫材料和高效燃料電池。

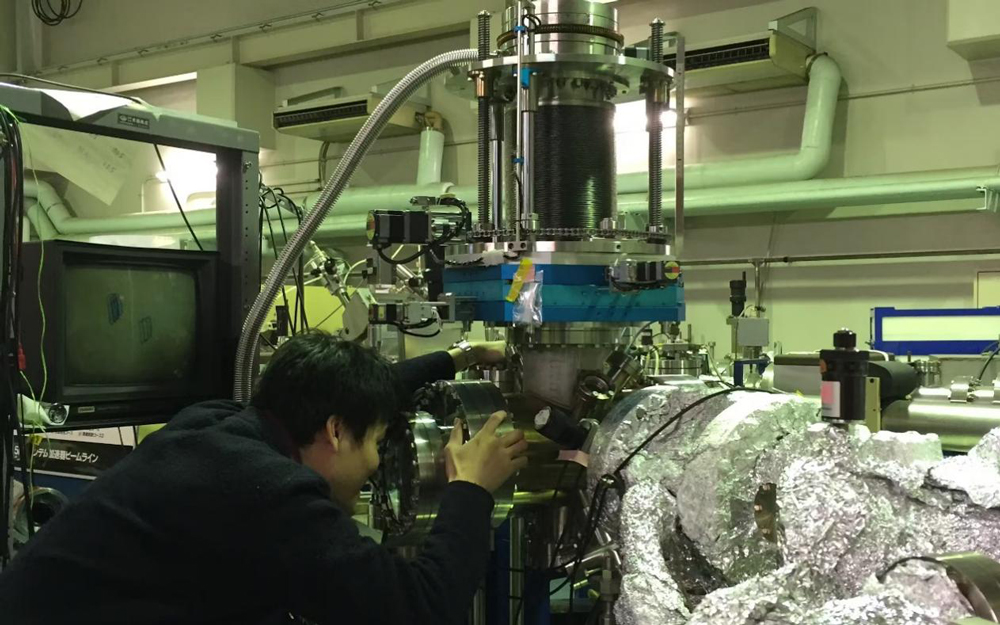

東京大學開發出了掌握材料中氫原子位置的方法(供圖:東京大學小澤助教)

相關研究成果已發表在英國科學期刊《Nature Communications》上。

氫作為一種未來的能源備受關注。氫因重量輕、體積小而具有進入金屬原子晶體間隙的性質,這種性質也被用於儲氫方法。而另一方面,這種性質會引發降低金屬強度的「氫脆化」現象。因此,開發與使用氫相關的材料時,掌握氫存在於何處十分重要。

為了將原子視覺化,一般會使用X射線和電子束,但由於氫微小而難於分析。其他方法也無法準確掌握氫在材料中的所在位置。

此次研究團隊開發出了一種使用加速器加速氮離子的方法。氮離子束穿過構成晶體的原子間隙。當其與晶體中的氫原子碰撞時會發出伽馬射線,捕捉伽馬射線就可掌握氫的位置。如果通過旋轉試料並將光束適當照射晶體,就可以確定準確位置。

研究團隊成功確定了氫化鈦薄膜中氫原子的位置。除了此前預測的位置外,氫還進入到了其他位置。同時,氫的同位素氘也和氫被區分開來。該技術將推動可高效儲存和釋放氫的材料的開發。

此外,如果我們能夠知道易於氫移動的結構,就能開發出高效率的燃料電池電解質。目前該技術只能對幾十奈米(1奈米是十億分之一米)左右的深度進行觀察,研究團隊今後還將力爭實現更深處的氫原子和鋰原子等物質的視覺化。

原文:《日本經濟新聞》、2024/11/26

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Isotope-dependent site occupation of hydrogen in epitaxial titanium hydride nanofilms

DOI:10.1038/s41467-024-53838-6