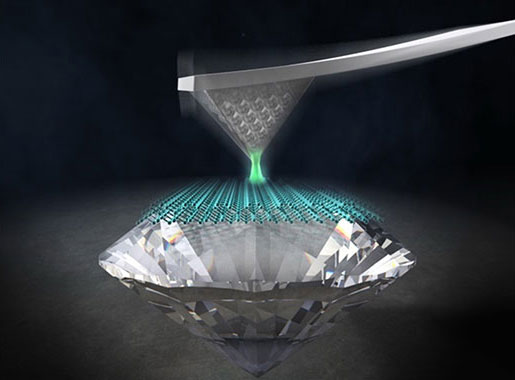

東京大學研究生院新領域創成科學研究科的杉本宜昭教授、張潤楠博士研究生等組成的研究團隊與東京大學物性研究所的尾崎泰助教授、日本產業技術綜合研究所(以下簡稱「產綜研」)先進功率電子研究中心的小倉政彥主任研究員使用原子間力顯微鏡(AFM),共同開發出了能夠在原子級別觀察金剛石表面碳原子排列的技術。這是人類首次對鑽石表面的單個碳原子實現視覺化,為在原子級別上分析鑽石材料開闢了新途徑。該技術將在揭示鑽石薄膜的生長機制以及提升鑽石器件性能等方面發揮重要作用。相關研究成果已經發表在材料與微器件國際期刊《Nano Letters》1月8日線上版上。

鑽石因其高電流載子遷移率、高熱導率和高絕緣破壤電場等優異特性,被視為終極半導體材料,廣泛應用於電力和量子器件。鑽石薄膜表面可能存在空艙等原子級缺陷,這些缺陷會降低器件性能。因此,為了提升器件性能,就需要在原子尺度上對鑽石表面進行觀測,以理解其微觀結構。儘管此前已有多種能夠解析原子級別結構的顯微技術,但尚未實現對鑽石表面單個碳原子的視覺化。尤其是長期以來採用的掃描隧道顯微鏡(STM)觀測方法,未能達到原子級別的解析度。這主要是由於鑽石的低導電性以及表面碳原子的高密度排列等因素所致。

首先,東京大學的研究團隊對杉本教授在2007年提出的硅表面元素分辨技術(DOI: 10.1038/nature05530)做了改進,使其能夠應用到鑽石表面,然後使用在超高真空環境下運行的原子間力顯微鏡(AFM)與活性硅探針,全球首次成功地觀測到了鑽石表面單個碳原子。

圖1用原子間力顯微鏡觀察鑽石表面的示意圖(供圖:東京大學杉本研究團隊)

本次研究使用的是產綜研在通過等離子化學氣相沉積(CVD)技術優化薄膜的生長條件,製備出來的表面原子級別平坦的鑽石。研究團隊以這種鑽石的(001)面作為樣品進行了觀測。這種鑽石的表面由成對排列的碳原子組成,碳原子間距僅為1.39埃(1埃=10億分之一米),由於碳原子相互接近,所以此前單個碳原子的視覺化一直未能實現。此次,研究團隊使用活性硅探針進行AFM觀測,將探針與表面距離接近至數埃,成功觀測到了單個碳原子。通過該技術,研究團隊還觀察到了與鑽石薄膜生長和器件性能相關的空艙等原子級缺陷。

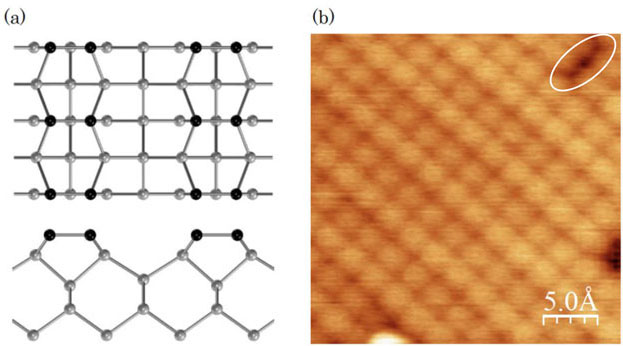

圖2 鑽石的結構模型與AFM圖像(供圖:東京大學杉本研究團隊,本圖根據論文中的圖示修改而成)

(a)鑽石(001)面的結構模型。上圖為從上方觀察表面結構的模型,下圖為從側面觀察的結構模型。黑色圓點表示最表面的碳原子,這些碳原子形成了配對以達到穩定狀態。

(b)鑽石(001)面的AFM圖像。圖中可清晰視覺化單個碳原子。在右上方可以觀察到一個碳原子對缺失的空艙(白色橢圓標記)。

接下來,為了進一步揭示鑽石表面單個碳原子的視覺化機制,研究團隊在東京大學物性研究所利用OpenMX進行了第一性原理計算,證實了探針尖端硅原子與鑽石表面碳原子之間形成化學鍵的可能性,並成功再現了實驗中當硅探針模型接近鑽石表面時所檢測到的碳原子信號。

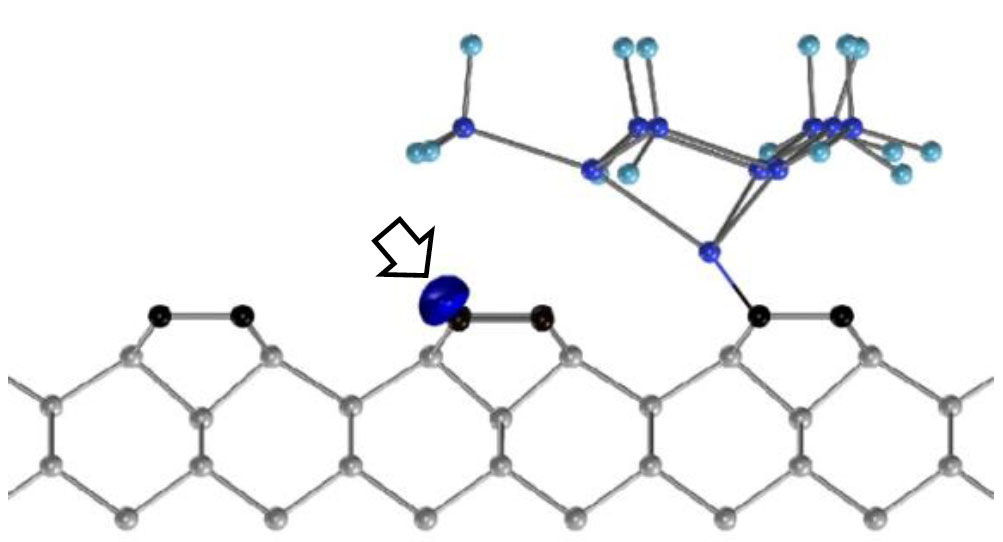

圖3 用於第一性原理計算的鑽石(001)面和AFM探針模型(供圖:東京大學杉本研究團隊,本圖對論文中的圖片進行了修改)

該圖顯示了探針尖端的硅原子與鑽石表面碳原子之間形成化學鍵的情況。最表面的碳原子與從真空側接近的原子發生相輔作用的區域用藍色表示(箭頭所示)。可以觀察到形成了斜向的化學鍵。

本次研究為從原子級別分析鑽石表面提供了新方法,有助於揭示鑽石薄膜的生長機制和提升鑽石器件性能。例如,通過分析不同條件下製備的鑽石薄膜,研究其平坦性和缺陷分佈,可明確製備原子級平坦且潔淨的鑽石薄膜的條件。此外,研究團隊開發的單原子元素識別方法,也可用於分析鑽石表面的摻雜劑和雜質原子分佈,從而評估利用缺陷的量子器件並探索新功能。

文 JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nano Letters

論文:Atomic Observation on Diamond (001) Surfaces with Near-Contact Atomic Force Microscopy

DOI:10.1021/acs.nanolett.4c05395