橫濱國立大學副教授伊藤傑、近畿大學教授今井喜胤、東京科學大學教授植草秀裕等組人的聯合研究團隊,成功開發出一種在摩擦時圓偏振發光(CPL)波長發生紅移的手性有機結晶材料。以往,當晶體受到摩擦會塌陷並進入非晶態,導致CPL的效率會顯著下降。但該研究團隊通過獨特的分子設計克服了效率下降的難題,並成功解析了非晶態下仍可表現出CPL性質的激發二聚體(Excimer)的結構。該研究成果有望推動用於三維顯示、防偽安全印刷等領域的固態CPL材料的開發。相關論文已發表在期刊《Angewandte Chemie International Edition》的網路版上。

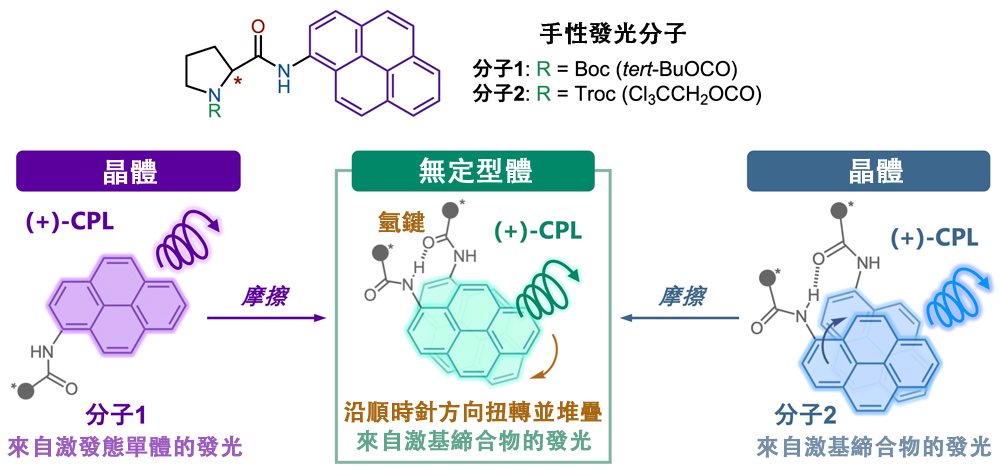

圖1 分子1和分子2的CPL波長在摩擦刺激後發生紅移(供圖:橫濱國立大學)

有機分子中存在無法與自身鏡像相互重合的手性分子。其中,能吸收紫外線等光源並釋放可見光的手性分子,會產生右轉和左轉的圓偏光比例不同的圓偏振發光(CPL)現象。CPL可用於三維顯示器的光源、防偽安全印刷油墨等領域,具有廣泛的應用前景。

另一方面,研究人員一直在積極探索受到機械刺激(如摩擦)後發光顏色會發生變化的機械變色發光(MCL)有機分子晶體。然而,由於固態CPL的測量技術即使直到近幾年發展仍較為滯後,因此通過機械刺激切換固態材料CPL的研究未能取得進展。特別是,當晶體因施加機械刺激而出現塌陷,分子週期性排列被破壞並進入非晶體狀態時,會出現CPL效率大幅下降的問題。

研究團隊此次將脯胺酸(proline)與發光性多環芳烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons;PAHs)——「芘(pyrene)環」相結合,分別得到手性分子1和手性分子2。實驗發現,僅由單一手性分子組成的晶體(對映純晶體)與含有左右手性分子的晶體(外消旋晶體)在MCL現象上表現出鮮明的對比。當使用藥匙施加摩擦刺激時,分子1的對映純晶體的發光波長變化幅度比外消旋晶體更大,而分子2則呈現出與之相反的趨勢。

研究發現,相較於晶體狀態下芘環孤立分佈的來自單體的發光(Monomer Emission),芘環相互堆疊形成的二聚體發光表現出更長的發光波長(Excimer Emission),在非晶態下的Excimer發光進一步發生波長的紅移,這一機制是MCL波長變化量存在差異的主要原因。

此外,研究還發現,無論是分子1還是分子2的對映純晶體,其左手性(S組態)分子均表現出左轉(正符號)的CPL,並且在施加摩擦刺激後進入非晶態後,仍能觀察到正CPL。研究團隊採用了適用於解釋溶液中CPL符號的Excimer手性規則(Exciplex-Chirality Rule),成功解釋了該現象:無定形固體中芘環以順時針扭曲的方式堆疊並形成Excimer。此外,量子化學計算也進一步驗證了這一結論。研究團隊認為,由於分子1和分子2的芘環都是通過在酰胺位點形成分子間氫鍵而堆疊的,這一結構不同於既往的手性有機分子,即便在非晶態下也能很好地觀測CPL。

此次的研究成果為三維顯示器、安全印刷等應用領域所需的固態CPL材料的研發提供了新的設計思路。能夠響應機械刺激並切換CPL的固態材料,有望推動相關技術在三維圖像切換、加密資訊改寫等領域的應用。固態CPL的相關研究仍有廣闊的探索空間,活用此次研究所得出的成果結論,有望進一步拓展至可響應不僅限於機械刺激的多種外部刺激並可切換CPL的實用固態材料的開發。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Angewandte Chemie International Edition

論文:Contrasting Mechanochromic Luminescence of Enantiopure and Racemic Pyrenylprolinamides: Elucidating Solid-State Excimer Orientation by Circularly

Polarized Luminescence

DOI:doi.org/10.1002/anie.202422913