名古屋大學等利用太陽能生產能源與化學原料的「人工光合作用」技術,成功使用發泡聚苯乙烯、有機溶劑和水合成出了有機化合物。研究團隊認為,未來該技術還可用於生產抗抑鬱藥物原料等其他有機化合物。

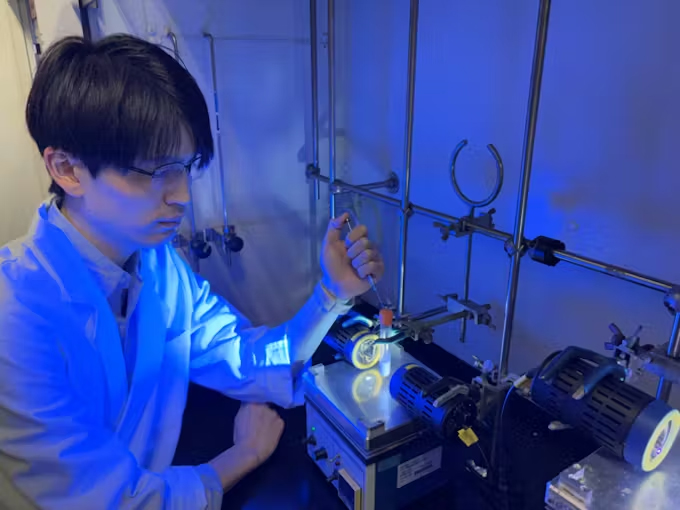

應用人工光合作用技術製作藥物原料(供圖:名古屋大學)

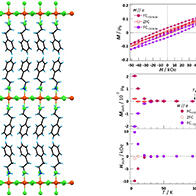

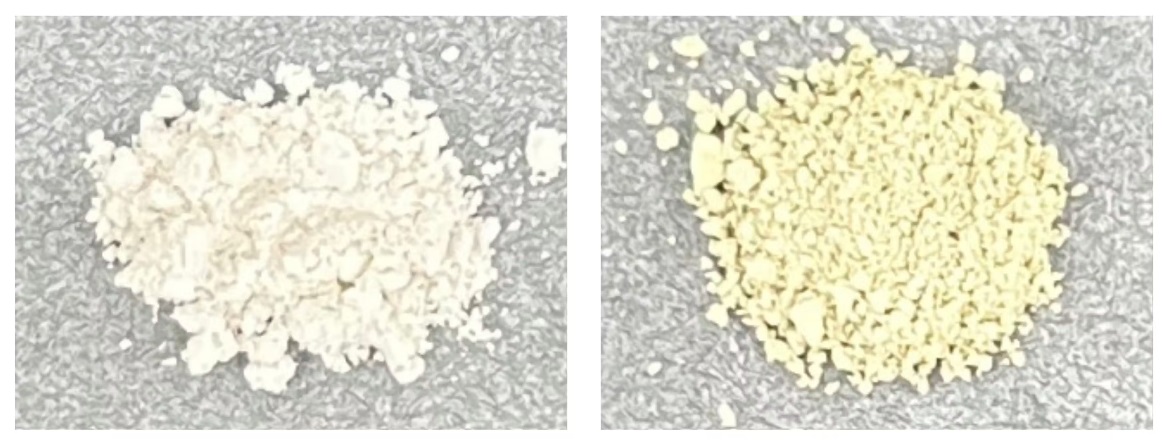

同時使用分解無機物水的觸媒(左圖)與分解有機物質的觸媒(右圖),成功合成出了特非那定的原料(供圖:名古屋大學)

研究團隊運用人工光合作用技術,成功合成出曾作為花粉症藥物銷售的「特非那定」(Terfenadine)的原料,並利用該原料成功合成了特非那定。

人工光合作用是模仿植物通過二氧化碳和水合成澱粉與氧氣的光合作用而開發出來的技術。自東京理科大學榮譽教授藤島昭等於1967年發現氧化鈦在光照作用下可使周圍水分解為氧氣和氫氣的「本多-藤島效應」以來,相關研究一直興盛不衰。

本次研究採用兩種鈦系觸媒推進反應。這兩種觸媒分別以分解有機物質和分解無機物而著稱,但當以適當比例同時使用時,可用於合成有機物。

名古屋大學的齋藤進教授強調:「人工光合作用此前僅以無機物為原料。(本次研究)堪稱繼植物光合作用、現有人工光合作用之後的‘第三種光合作用’。」研究認為,該技術未來還可用於合成抗抑鬱藥物的原料等其他有機化合物。反應過程中還生成了「綠氫」。

利用太陽與水合成氫氣的人工光合作用,被視為具有潛力的可持續能源技術。氫氣燃燒後僅生成水,二氧化鈦等光觸媒不僅造價低廉且易於規模化生產。若能實現氫氣的高效生成,即可作為能源與化學原料加以利用。

當前的挑戰在於如何提高效率。研究團隊成員、信州大學的堂免一成特別特任教授等人正致力於開發基於人工光合作用技術的大規模製氫系統。儘管目前發光能量轉化為氫氣的效率僅為1%左右,研究團隊的目標是將該效率提升至數個百分點並實用化。

相關研究成果已經發表於英國科學期刊《Nature Communications》。

原文:《日本經濟新聞》、2025/3/18

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Artificial photosynthesis directed toward organic synthesis

DOI: 10.1038/s41467-025-56374-z