近畿大學理工學部應用化學科的今井喜胤教授、北松瑞生副教授、日本分光株式會社鈴木仁子等人的研究團隊,全球首次成功實現了靜水壓100MPa高壓環境下的圓偏振發光測量。圓偏振發光會隨溫度、溶劑等環境條件發生變化,高壓環境下的測量是此前尚無先例的「未涉領域」。此次成果不僅使構建可通過壓力操控、評估溶液中光學活性的新平台成為可能,同時有望應用於極限環境下的傳感器技術、壓力響應型顯示與認證、環境變化檢測光學技術乃至新一代光通信技術等領域。相關研究成果已線上發表在期刊《Chemistry Letters》上。

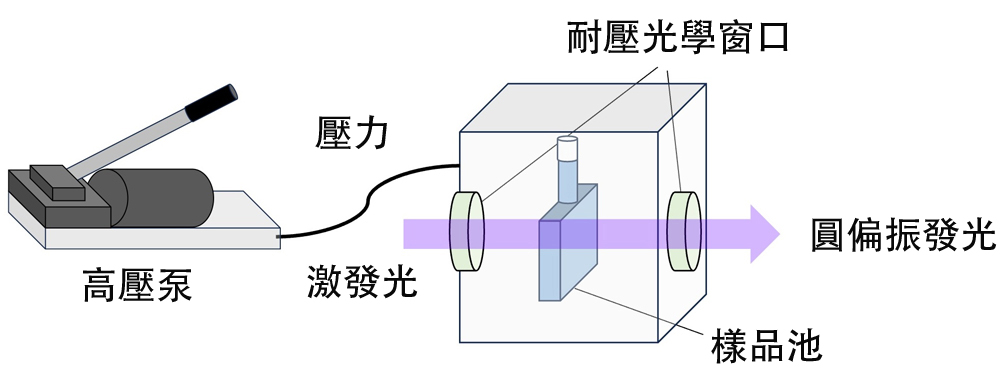

圖1通用高壓CPL系統示意圖(供圖:近畿大學)

沿特定方向振動的光稱為偏光,其中圓偏振發光為呈螺旋狀旋轉的特殊光,被寄予厚望應用於新一代感測技術與光通信技術。圓偏振發光由光學活性材料產生,但其特性受溫度、溶劑等環境條件影響。在各類環境條件中,壓力對物質的電子狀態及分子組態影響顯著,因此在特殊壓力條件下,有望激發出圓偏振發光新的特性與原理。此外,高壓下的圓偏振發光測量,對於理解外部環境如何改變物質的電子狀態與發光機制也至關重要。然而,此前尚未有過利用溶液中高壓這一極限環境開展的圓偏振發光相關研究。

研究團隊引入兩個芘環且對其間距進行梯度改變,合成了共計8種(DD/LL型)手性寡肽作為發光材料。他們在二氯甲烷溶液中使用這些材料,並在靜水壓100MPa的高壓條件下,對光致發光(PL)與圓偏振發光(CPL)進行了測量。測量採用的是結合了YAG窗口高壓池與CPL-300圓偏振發光測量系統的高壓CPL測量系統。

在大氣壓力條件下,研究團隊除了觀測到單體來源PL(波長379~396nm)外,還觀測到了激基締合物來源PL(波長460~470nm),以及與其呈鏡像關係的激基締合物來源CPL(波長461~469nm)。此外,即使在100MPa的高壓環境下,也成功清晰檢測到了激基締合物來源CPL(波長461~485nm)。

當條件從大氣壓力轉變為高壓時,除了可見激基締合物來源CPL的波長向長波方向略微偏移的微小紅移外,還顯示出CPL強度隨激基締合物PL強度比的變化而降低,壓力使得芘環的堆疊結構發生變化,發光所需的分子排布部分崩潰。

基於這些觀測結果,通過壓力這一外部因素控制和評估溶液中光激發態下手性的通用型平台首次得到了實證。

未來,該成果有望推動通過壓力實現發光特性控制、發現新的發光原理,並應用於新一代光學感測技術與光通信技術領域。

今井教授表示:「藉助此次成果,我們得以直接捕捉到此前難以觀測的‘極限環境下的激發態手性’。我認為,利用壓力開展定量響應分析,將成為邁向極限環境感測及壓力驅動型光學功能設計的一大步。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Chemistry Letters

論文:Circularly Polarized Luminescence from Bipyrenyl Peptides under High Pressure

DOI:10.1093/chemle/upaf170