太陽系至今仍有許多未解之謎,比如行星等天體是如何誕生的、又是如何形成現在的狀模樣,地球上的生命是如何起源等等。研究人員認為,解開這些謎團的關鍵就在於那些相比太陽和行星不那麼顯眼的天體——小行星,因而備受關注。日本曾2次通過探測器從小行星上成功採集樣本(Sample Return),並與美國開展了研究合作。在保護人類免受天體撞擊地球的「防禦」領域,對小行星的研究正在全面展開。同時,多項新的探測計劃也在推進,日本也積極參與其中。本文對2024年與小行星有關的重要進展進行了總結。

日美通過交換樣本「相互提高能力」

2024年8月,又稱「美國版隼鳥」的「OSIRIS-REx」(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer 的首字母)探測器從小行星採集的部部分煤樣本運抵至日本國立研究開發法人宇宙航空研究開發機構(JAXA)。作為與美國航空太空局(NASA)合作的一項內容,日本將JAXA此前由「隼鳥2號」採集的樣本與美國進行了交換,這些樣本在JAXA的專用設施內被分類和測量。

2010年,「隼鳥1號」首次將小行星樣本帶回地球。隨後,「隼鳥2號」探測了小行星「龍宮」, 「OSIRIS-REx」探測了「貝努」,並分別於2020年12月和2023年9月將採集到的石頭和沙子樣本帶回了地球。「隼鳥2號」帶回的樣本遠高於預期最低目標的100毫克,達到了5.4克,而「OSIRIS-REx」原計劃帶回60克,實際帶回了121.6克,雙方都取得了超出預期的成果。

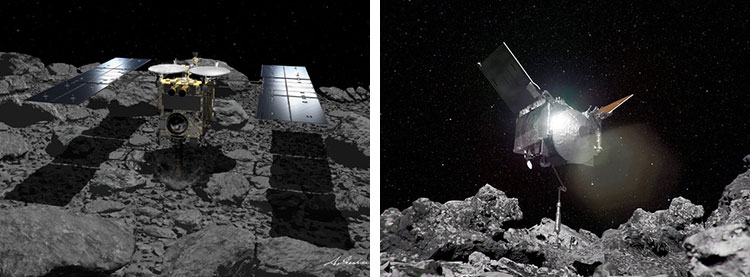

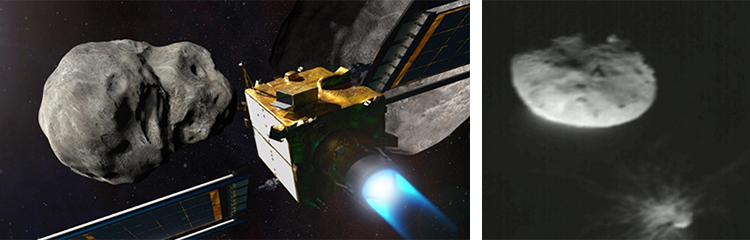

(左)採集小行星樣本的「隼鳥2號」(供圖:池下章裕);(右)「OSIRIS-REx」(供圖:NASA(均為設想圖))

根據研究和探索相互支援的備忘錄,JAXA已於2021年11月向NASA交付了10%(約0.5克)的「龍宮」樣本。2024年8月21日,NASA的3名代表到訪位於相模原市的JAXA宇宙科學研究所,贈送了0.5%(約0.66克)「貝努」樣本。據悉,雙方交換的樣本必須能完整捕捉到顏色、形狀和大小等特徵,並且沒有損壞或被污染。

(左)在「貝努」樣本交付儀式上簽字的日美雙方人員;(右)確認樣本顯微圖像的研究人員(供圖:JAXA)(照片於2024年8月22日拍攝相模原市中央區的JAXA宇宙科學研究所)

向JAXA宇宙科學研究所運送樣本的NASA總部科學任務理事會天體材料管理首席科學家Kathleen Vander Kaaden在新聞發佈會上表示:「非常高興能成功交付樣本。JAXA首次從小行星採集樣本的經驗,對於‘OSIRIS-REx’任務的順利實施助益良多。JAXA具備將樣本提供給全球利用,並以此提升科學水平的能力。日本是我們的重要合作夥伴,我期待未來雙方繼續提升能力,探索太陽系。」

火星衛星、月球探測——面向未來開發技術

「貝努」樣本被存放在JAXA的「地外樣本保管中心」。該中心之前曾成功處理過「龍宮」樣本。所謂「保管」是指從特定角度對資料與資訊進行收集、分類與價值鑑別等。

該中心配備了無塵室,通過控制粉塵、溫度、濕度及氣壓確保環境的潔淨度。無塵室內配備了用於無污染處理樣本的密封容器、通過紅外線照射樣本以識別物質成分及測量含量的設備等。其中還包括法國某研究機構開發的儀器設備。

接受「貝努」樣本的「地外樣本保管中心」(攝於相模原市中央區)

在這裡,研究人員將首先對貝努樣本進行基本資訊的「初步記錄工作」。然後再進行樣本篩選,並於2024年年末向日本國內和國際研究團隊分發樣本。分發樣本的原則主要有兩類:(1)以「龍宮」樣本為基準進行對比研究及提高分析技術為目標的「戰略性優先分配」;(2)支持自由探索研究的「公開徵集」。

臼井寬裕教授

2024年6月,JAXA宇宙科學研究所地球外物質研究團隊負責人臼井寬裕教授對媒體表示:「研究不僅限於‘龍宮’與‘貝努’的對比分析。未來,JAXA還計劃通過‘MMX’項目回收火星衛星福波斯的樣本,在‘阿爾忒彌斯計劃’(國際月球探測)框架下也將從月球採集樣本。因此,提前掌握這些面向2030~2040年代的樣品整理與管理技術也非常重要。」

記錄著歷史的超級樣本

「隼鳥2號」曾探訪的「龍宮」是一顆富含碳、有機物質和水的「C型小行星」,被認為是很好地保留了太陽系早期的狀態。有人推測,這類天體在遠古時期撞擊地球,為地球生命和海水提供了原材料。驗證這一點並探索生命起源,是「隼鳥2號」的一大核心任務。「貝努」同樣屬於C型小行星的一種,詳細歸類為「B型」。

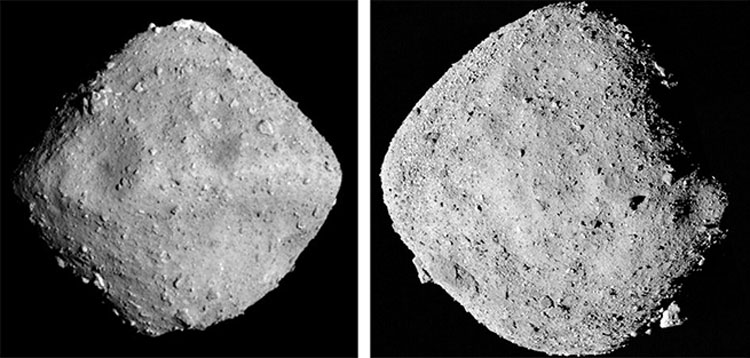

(左)「隼鳥2號」探索的「龍宮」(供圖:JAXA、東京大學等);(右)「OSIRIS-REx」探索的「貝努」(供圖:NASA、美國亞利桑那大學)。怎麼看二者的相似程度都非常驚人

「隼鳥2號」曾兩次降落至「龍宮」,並從表面和地下採集樣本後成功帶回地球。這些成就曾被廣泛報導。另一方面,數據觀測和理論分析還需要長期對樣本進行詳細調查加以積累,因而在社會上沒有那麼轟動。繼初步分析後,「龍宮」樣本根據科學家的提案被分發至日本國內外團隊。截至目前取得的成果主要包括如下(1)~(3)幾點。

(1)龍宮的元素組成和同位素比率與保留了太陽系形成時狀態的伊武納(Ivuna)型(CI群碳質球粒隕石)隕石極為相似。研究人員之間的共識是,認為這種隕石是可為瞭解太陽系歷史提供線索的標準樣本。也就是說,通過「隼鳥2號」 人類成功採集了與早期太陽系中存在的行星物質類似的樣本。地球上的隕石因環境作用已發生了改變,而這些未經地球環境發生改變的小行星樣本則能為研究提供重要依據。

(2)發現了許多以水為必要條件的「含水礦物」。它們似乎是冰解凍後形成水,水又與礦物質發生反應而形成的。研究還發現,硫化鐵晶體中含有微量液態水。但「龍宮」體積過小,不可能自行生成液態水,說明它最初應該是一個大型天體(母天體)。此外,雖然水中含有二氧化碳,但要使二氧化碳融進水中,水應該是在低溫下呈固體狀態。一些樣本中氫和氮的同位素組成等也表明,「龍宮」起源於太陽系遙遠且寒冷的區域。通過分析放射性同位素,含水礦物形成於46億年前,即太陽系誕生500萬年之後。

(左)「隼鳥2號」第2次採集樣本,著陸4秒後的情形。取樣裝置的尖端觸及表面時揚起了石塊和沙子(2019年7月);(右)帶回地球的第2次採集的樣本(供圖:JAXA)

「隼鳥2號」探測器從上空觀測時,「龍宮」被認為是由脫水岩石組成的。然而,帶回的樣本卻顯示,岩石中含有豐富的含水礦物。也就是說,岩石只有表面部分發生了脫水。這一發現進一步凸顯了採集真實樣本進行探測的重要意義。

氨基酸的空間結構與地球生物不同

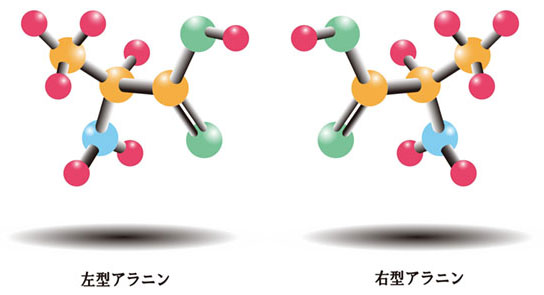

「龍宮」樣本中發現的一種氨基酸——「丙胺酸」結構示意圖。分為左轉和右轉光學異構物(optical isomer)(供圖:日本國立天文臺)

(3)在樣本中發現了豐富的有機物質,其中含有生命所必需的氨基酸。然而,它們看起來與地球上的生物不同。儘管氨基酸具有相同的原子組態,但分子的空間結構卻像左右手一樣,存在鏡像差異。這便是我們在高中化學中學到的光學(鏡像)異構體。地球生物體中的氨基酸大多都是「左手型」的。而「龍宮」的樣本中,左右手型的氨基酸數量是均等的。如果小行星上的氨基酸也是「左手型」佔多數,那麼支持生命的原材料由天體帶到地球上的可能性假說就能成立。然而,目前看來,這個問題仍有待進一步研究。

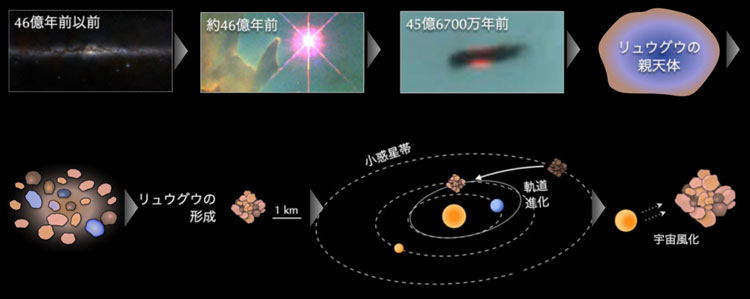

迄今為止的各種研究成果顯示,「龍宮」的歷史描繪出了太陽系的發展軌跡。首先,在早期太陽系的邊緣,形成了大量微小行星——也就是行星的組成部分。其中一個微小行星成為「龍宮」的母天體,直徑約幾十公里。這個母天體之後與其他天體發生了碰撞,解體成碎片。一部分碎片重新聚集,形成了現今直徑約900米的「龍宮」,並移動到地球附近的軌道,成為探測器能夠抵達的目標。

「龍宮」可能的演變史。從漂浮在宇宙中的顆粒形成微小行星,其中一個是「龍宮」的母天體。因撞擊產生的碎片再次聚集形成了「龍宮」,然後從小行星帶遷移到接近地球的軌道(供圖:橘省吾)

2024年11月21日,京都大學等研究團隊宣佈,他們在「龍宮「的樣本中發現了鹽晶體。這被認為是母天體中的鹽水在蒸發或凍結後析出的結果。該發現揭示了「龍宮」液態水消失的過程,對於理解太陽系水的歷史具有重要意義。

「龍宮」或許只是一個充滿太陽系歷史的「時光膠囊」天體中的冰山一角。從這些天體運輸各種物質的過程可以一窺究竟。那麼,地球生命所需的有機物質與水的起源究竟是什麼?讓我們期待未來更多的科學發現。

2組樣本——關注異同點

橘省吾教授

另一方面,關於「貝努」小行星樣本,已發表的論文中顯示其與「龍宮」樣本有相似之處。東京大學研究生院理學系研究科的橘省吾教授(宇宙研特任教授)解釋說:「兩者的元素組成非常相似,並呈現出了地球上的隕石所沒有的特殊模式。兩者都發現了一些有機分子。同時,也存在很多差異,例如,貝努的碳和氮含量略高等。」

樣本的共通點反映了太陽系中普遍發生的現象,而相異之處則體現了各天體獨有的歷史。橘教授表示:「通過元素、同位素、礦物、有機物質等多方面的比較非常重要,期待解明太陽系的起源以及地球接收有機物質與水的過程。」

「隼鳥2號」還將觀測彗星

「隼鳥2號」於2024年9月初拍攝的紫金山-阿特拉斯彗星(供圖:JAXA)

「隼鳥2號」自2014年12月發射以來,歷經約3600天,目前正前往第二個目標小行星「1998KY26」,目前正航行於距離地球2.57億公里的太空中。2024年夏天,它通過搭載的相機觀測到接近太陽的「紫金山-阿特拉斯彗星」。人們期待能夠從地面上用肉眼看到這顆彗星,但美國研究人員悲觀地預測它將在此之前解體,從而引起了人們的注意。最終,它未被解體,所以有不少人用肉眼看到它了。筆者曾在東京勉強拍攝到了「紫金山-阿特拉斯彗星」朦朧的身影,你是否看到過呢?

「隼鳥2號」預計將於2026年7月接近小行星「Triphune」,並對其進行觀測。利用重力加速後將於2027年12月和2028年6月再次接近地球,最終在2031年7月抵達1998KY26。同時,「OSIRIS-REx」也已更名為「Osiris-Apex」, 正在向下一目標小行星「Apophis」航行,預計於2029年到達。可惜這兩個太空船都是單程,將再也不會回到地球。

保衛地球的研究同樣受到矚目

小行星也是旨在保護生活在地球上的人類免受天體撞擊的「行星防禦(Planetary Defense)」研究中關注的一個焦點。眾所周知,在6600萬年前的白堊紀末期,一個直徑10公里的天體撞擊地球,成為恐龍滅絕的主要原因。然而,撞擊並未停止,地球始終面臨大小不一的天體威脅。未來,當天體對人類造成威脅時,人類將不得不採取措施。

白堊紀末期撞擊地球的小行星,成為恐龍滅絕的主要原因(供圖:池下章裕,設想圖)

因此,美國和歐洲已著手進行全面研究。探討通過讓探測器撞擊天體使其偏差軌道的可行性。其目標天體是一顆由小行星「Didymos」(直徑780米)及其衛星「Dimorphos」(160米)組成的雙子星。首先,2022年9月,NASA的「DART」探測器以每秒約6公里的速度撞擊了Dimorphos。成功讓Dimorphos的公轉週期縮短了32分鐘,遠遠超出了原本約10分鐘的預期,其成果令研究人員感到興奮。不過,這對雙小行星並未對地球構成實際威脅。

(左)「DART」探測器撞向Dimorphos的構想圖(供圖:NASA、美國約翰霍普金斯大學的史提夫·格里本);(右)撞擊後不久,與「DART」分離的意大利小型飛行器拍攝的圖片。在右下角可以看到Dimorphos噴出的物質(供圖:意大利宇宙機構、NASA)

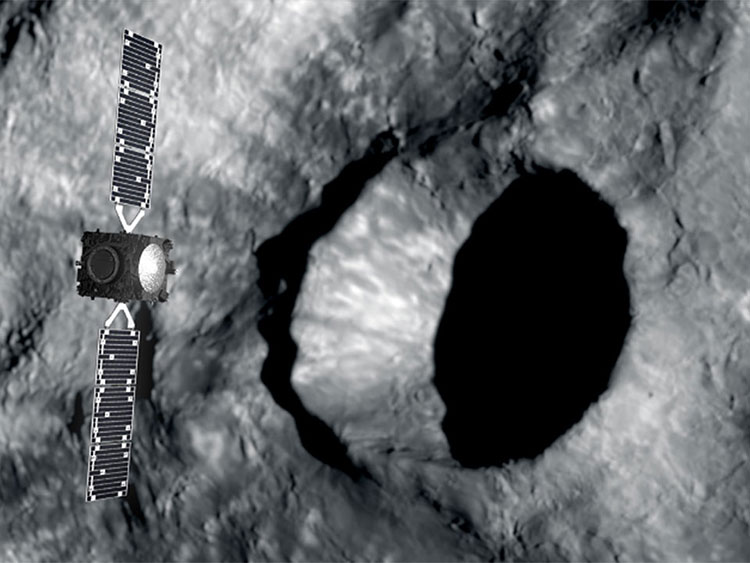

2024年10月7日,歐洲太空署(ESA)的「赫拉號(Hera)」探測器從美國發射升空,開啟了對雙子星的探索。它預計將於2026年抵達,將詳細研究「DART」撞擊造成的軌道和自轉變化,以及撞擊造成的隕石坑等。

「赫拉號」在檢測「DART」在Dimorphos撞擊造成隕石坑(供圖:ESA,設想圖)

日本也為「赫拉號」上安裝了熱紅外相機,並將其用於科學研究。宇宙研「赫拉號」項目組負責人岡田達明副教授表示「要準確掌握撞擊效果,就必須詳細調查小行星的重量和硬度等屬性,這正是‘赫拉號’的任務所在。考慮到飛散的物質,該研究並不容易。」

據JAXA「行星防禦」研究團隊的負責人吉川真副教授介紹,該領域的研究始於1990年代,近年來在聯合國和各國宇宙機構等的討論尤為活躍。到目前為止,太陽系中已發現140萬顆小行星。其中類似「龍宮」和「貝努」等距離地球很近的小行星約有3萬6000顆,但預計在未來100年內沒有與地球相撞的風險。據悉,直徑10公里以上的小行星已基本全部發現,因此類似導致恐龍滅絕的大規模撞擊不太可能發生。然而,直徑在1公里以下的小行星數量仍在快速增加,這意味著未被發現的天體數量仍然龐大。

(左)岡田副教授;(右)吉川副教授

2013年,一顆直徑為17米的隕石墜落在俄羅斯車裏雅賓斯克州,給當地帶來了破壞。為避免類似情況的發生,重要的是要在這些天體與地球相撞之前探測到它們,通過疏散居民等手段來減少損失,或開發像「DART」那樣通過用飛行器撞擊直徑數十至數百米的天體來改變其飛行軌道的技術。行星防禦可以說是災害預防的一個領域,需要社會科學的參與以及超越學科界限的綜合知識。

小行星探測器或由日本火箭發射

Osiris-Apex探測目標的小行星「Apophis」將在2029年4月接近地球,距離地球只有3.2萬公里。該天體直徑為340米。曾一度被認為可能會與地球相撞,但後來這一風險被否認。所謂3.2萬公里的距離,比靜止軌道衛星的高度(3.6萬公里)還要更接近地表。ESA表示,「像這樣大的天體接近地球至如此距離,是5000至1萬年才會出現一次的事件」, 因此作為一次寶貴的觀測機會備受關注。為此,聯合國將2029年指定為「國際小行星意識與行星防禦年」。

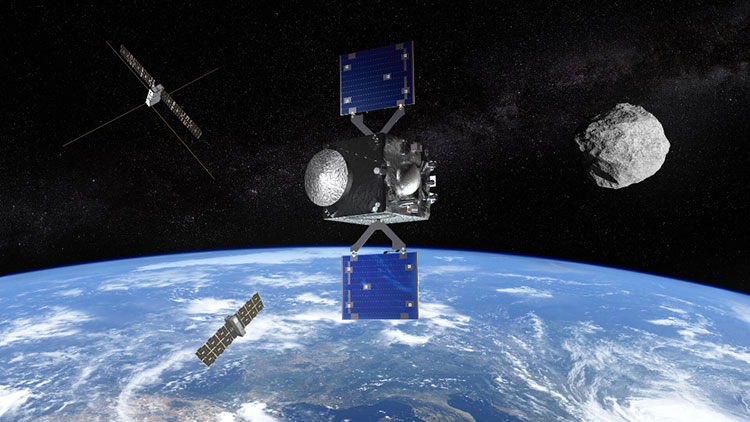

2024年7月,ESA公佈了關於探索小行星「Apophis」的太空船「Ramses」的計劃。該計劃能否實施,將由ESA的部長理事會在2025年11月做出正式決定。如果實現,它將於2028年4月發射,並於2029年2月,即在「Apophis」最接近地球的兩個月前到達。JAXA和ESA於2024年11月20日發表了一份在該計劃中開展合作的聯合聲明。具體內容包括,除日本提供的熱紅外攝像機和太陽能電池板外,還將考慮提供給日本「發射機會」。日本大型「H3」火箭有可能成為「Ramses」離開地球的發射工具。

探索「Apophis」的「Ramses」的構想圖(供圖:ESA)

2024年,日本在小行星研究方面還取得了其他進展。JAXA計劃利用深空探測技術驗證機「Destiny+」探測活躍釋放物質的活躍小行星「Phaethon」。該探測器原計劃在2024年度用正在研發的小型火箭「Epsilon S」發射,但由於2023年7月在Epsilon S的測試過程中發生爆炸,因此決定在2028年用其他火箭發射。2024年10月9日,JAXA宇宙科學研究所向日本政府宇宙政策委員會小委員會提交了報告。根據2024年12月24日修訂的宇宙基本計劃進度表,火箭將改為使用H3,相關調整將於今後逐步進行。

阿拉伯聯合酋長國(UAE)航太局和三菱重工業於2024年10月11日宣佈,UAE航太局的「MBR Explorer」小行星探測器將由H3發射。根據雙方的資料等資訊,發射時間定於2028年3月。該探測器將在依次飛越位於火星與木星之間的小行星帶中的6個小行星並進行觀測後,最終著陸在第7個小行星「Justitia」上。這是一個極為宏偉的計劃。

請允許我藉此機會分享一個私人的事情,小行星帶中的小行星「KUSAKA(1992HL)」是以筆者的一位親戚(已故)的名字命名的。如果有任何國家的探測器經過附近,請務必造訪一下。

說到太陽系,我們首先會想到在中間閃耀著燦爛光芒的太陽,以及水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等各具獨特面貌的行星。然而,從2020年代後半期開始,對小行星、彗星、海王星以外的「太陽系外緣天體」,以及各行星的衛星等這些「配角」天體的探測和研究,必將愈發有趣。它們在歷史上影響了主角行星的存在,甚至可能解開生命存在的奧秘。我們甚至還有可能在木星等行星的衛星上發現外星生命存在的證據。期待能看到這些配角成為焦點的新聞,那將是令人振奮的事情。

宇宙中不僅有太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星……等行星,還有小行星等小型天體也將越來越受到關注(供圖:NASA、美國加州理工學院)

原文:草下健夫/JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關鏈結】

NASA「OSIRIS-REx」(英文)

JAXA宇宙科學研究所「小行星探測器「隼鳥2號」」(日文)

NASA「Double Asteroid Redirection Test (DART)」(英文)

JAXA宇宙科學研究所「雙子星探測計劃Hera」(日文)

ESA「Hera」(英文)

聯合國「The International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence in 2029」(英文)

ESA「Ramses」(英文)

JAXA新聞稿「關於未來與歐洲太空署(ESA)開展大規模合作的聯合聲明」(日文)

JAXA宇宙科學研究所「深空探測技術示範器DESTINY+」(日文)

三菱重工業等新聞稿「UAE再次與三菱重工合作執行下一個UAE國家任務 UAE宇宙廳和三菱重工同意用H3火箭發射計劃於2028年發射的小行星帶任務「Emirates Mission to the Asteroid Belt」」(日文)

UAE宇宙廳「Emirates Mission to the Asteroid Belt」(英文)