早稻田大學研究生院教研室的師生合影

根據日本出入國管理廳最新公佈的統計數據,截至2024年12月,在日外國人總數已達376.9萬人,較上一年度增長了10.5%。其中,中國大陸在日人數高達87.3萬人,繼續位居所有國家之首。這一人口結構,直接推動了對日語教育的廣泛需求。截至目前,日本本土的日語教育機構(包括日本語言學校)數量已經接近2800家。

日本語言學校一直以來承擔著日本大學預科教育的職責。雖然現在赴日留學渠道呈現多元化,語言學校預科教育作用式微,但仍有相當部分學生選擇通過語言學校完成在日本升大學的準備。在實際過程中,中國學生在日語學習中面臨的諸多困難,不僅暴露出語言能力的短板,也折射出中國整個日語教育體系在教學理念和實務環節上的深水層問題,值得各方深入思考。

「刷分」背後的日語能力真相

陳晨,2018年畢業於復旦大學日語專業,在校期間榮獲第30屆上海市大學生日語演講比賽第一名。隨後,他通過推薦入試的方式進入早稻田大學,攻讀日語教育方向的碩士研究生。碩士畢業後,他以訪問學者身份前往美國格林內爾大學日語系擔任日語講師,為期兩年。作為一名長期致力於日語學習與教學的從業者,他積累了豐富的實戰經驗。

2017年陳晨榮獲日語演講賽一等獎時與指導教師丹波夫婦的合影

陳晨指出:「很多學生可以在日語能力測試中取得接近滿分N1的成績,但進入日本大學課堂後卻無法適應,全程聽不太懂教授講授的內容,也難以參與課堂討論,陷入學習的崩潰狀態。」

他曾親自指導過一名中國學生,該學生在N1考試中成績極高,但在東京某所語言私塾組織的面試課程中,甚至無法用日語完整介紹自己的學習經歷和升學動機,最終未能通過目標院校的校內選拔考試。這種現象並非個例,而是普遍存在,反映出當前中國學生在日語學習過程中,「語言的輸入」能力與「語言的輸出」能力之間的嚴重失衡。

與此同時,這一現象也反映出了日語能力測試(JLPT)的侷限性。JLPT並未設置口語和寫作兩個重要板塊,而以閱讀、文法及聽力為主要考覈內容,明顯偏重「語言的輸入」能力,忽視了語言實際使用中至關重要的「語言的輸出」能力。相比之下,英語的TOEFL或IELTS考試對寫作結構、表達邏輯、發音語調以及溝通策略都有嚴格要求,甚至規定聽、說、讀、寫各項都需達到最低分數標準,難以通過短期突擊應對。

許多學生在學習初期沒有接受系統性的語音訓練,雖然掌握了一定數量的詞彙和文法,卻無法建立穩定的聽說反應機制。一旦進入以「全日語授課」為主的大學課堂,便難以真正吸收知識,進而陷入「語言考試成績優異但聽寫能力嚴重不足」的困境。

日語學習的目的差異

早稻田大學碩士畢業後,陳晨曾在日本的一家語言私塾從事教學工作,主要面向中國留學生,授課內容涵蓋基礎課程和大學入學考試等多個層面。這段經歷讓他對日本語言教育市場的運行機制以及學生的真實水平有了更加深入的瞭解。

在美國格林內爾大學的教學實務中,他教授從一年級到三年級的日語課程。通過對比,他發現:儘管美國學生的發音和語法錯誤較多,但他們在語言使用上更加大膽,願意主動表達,傾向於通過語言建立與他人的連接。而一些中國學生則因過度追求文法正確,反而出現「會寫不會說」、「會答不會聊」的現象。

陳晨在美國美國格林內爾大學教授日語期間與學生們在一起

在學習動機方面,美國學生大多是因熱愛日本文化、動漫或歷史等興趣驅動而選擇學習日語,因此在課堂上表現出極高的主動性與參與感。而中國學生往往肩負著升學、考試等現實壓力,學習目的功利性明確,缺乏自由度和熱情。

這種目的差異給陳晨留下了深刻印象,「在美國的課堂上,我能夠更真切地感受到師生之間的互動張力,學生的問題具有個性化,教師的角色也不僅限於知識的傳授者,更是引導者和激發者。」

對於中國學生,在教授日語中的濁音時,陳晨會採用比較法,引導中國學生通過類比英語中的相關發音來理解發音規則,從而建立正確的語音認知。針對不同背景學生的不同問題,他逐漸構建起一套更具針對性和靈活性的教學方法。

中日兩國日語外語教育存在的問題

陳晨始終認為,作為語言教育工作者,絕不能接受培養出的學生成為「啞巴外語」的使用者。在資訊科技高速發展的今天,語言教學應更加註重實際運用能力,而非侷限於書面考試成績。

目前,在中日兩國,無論是日本語言學校還是中國的各類初高中、培訓學校,日語教學普遍存在理念滯後和方法保守的問題。即使近年來出現了改革呼聲,但許多教學環節仍然以「知識灌輸」為中心,缺乏有效的語言實用訓練。

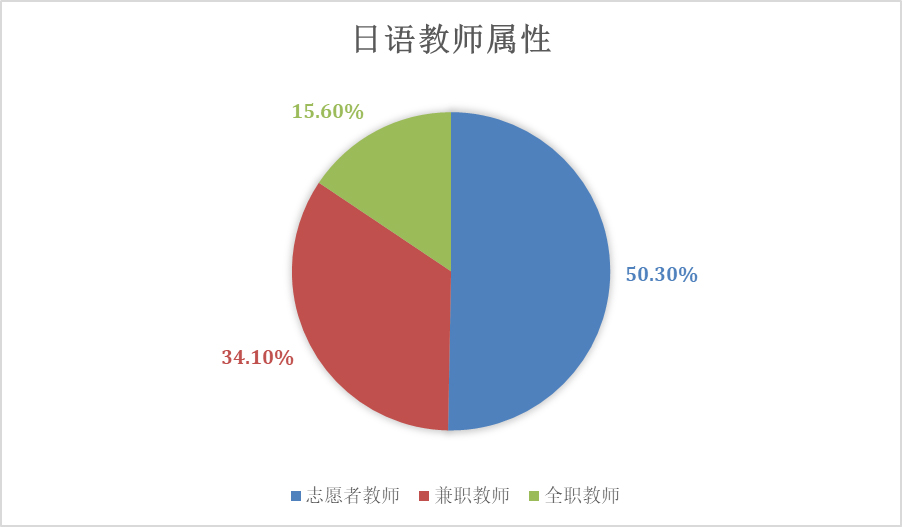

日本文部科學省於2024年9月30日發佈的《2023年度日本語教育現狀調查結果》顯示,留學生等群體的日本語學習者人數持續增長,已達到263,170人。然而,作為教學主體的日本語教師中有50.3%為志願者身份,這一現象引發了社會對於教育質量與師資保障的廣泛關注。

圖片來源:文部科學省調查數據(2024)

陳晨指出,一些機構僱用的所謂「母語教師」,往往自身並不具備系統的語言學習經歷或專業的外語教學訓練。這類教師的角色更接近「語言陪練」,並不能勝任真正的教學工作。他強調:「真正合格的語言教師,應該曾經是優秀的外語學習者,能夠站在學生的角度理解其困惑之處,並具備為學生規劃系統性學習路徑的能力。」

在實際教學中,他經常遇到學生說話時使用的是日語詞彙,但語序仍保留中文表達方式,導致表達不符合日本人的語言習慣。「真正掌握一門語言,是能夠在特定文化情境中進行自然、得體的表達,而不是對母語的生硬替換。」

此外,隨著中國赴日低齡留學趨勢的興起,越來越多的國中生和高中生在語言與文化準備不足的情況下提前赴日,常常在學業與生活兩方面遭遇雙重挫敗,這一問題也日益突出。

AI在日語教學中扮演的角色與侷限性

隨著技術的飛速發展,人工智慧逐漸滲透進日語教學的各個環節。從寫作糾錯到話音辨識,從自動評分到題目生成,各類AI工具層出不窮,為師生提供了極大的便利。

陳晨說自己在日常日語教學中也廣泛使用AI工具,輔助學生進行口語練習、作文校對和語義理解,尤其是在口語訓練方面,AI可以替代傳統「陪練」角色,反復提供發音糾錯和反饋,顯著提升了學生的練習效率。

但他也明確指出:「AI不是教師,學生必須具備基本的判斷力,能夠識別錯誤、理解原因。」他強調,一些學生對AI輸出內容缺乏解析能力,甚至將錯誤表達當作模板死記硬背,反而適得其反。

他舉例道,某AI生成的練習題中,錯誤選項的邏輯極為混亂,若不經教師篩檢就直接使用,極易誤導學生答題思維。又如作文糾錯功能,雖然AI能夠指出語法錯誤,卻無法判斷句子是否符合日常語言習慣或文化表達的準確性。

他認為,真正有效的AI教學輔助必須在教師引導下進行。教師的角色也將發生轉變,不再只是知識的傳遞者,更是訓練學生判斷力、選擇能力與反思能力的教練。在日語這種「文化導向強、語境依賴性高」的語言學習中,人工智慧不能替代人類教師的核心作用。

日本升學評估機制存在缺失

隨著日本再次成為熱門留學目的國,日本留學中的語言現實問題日益顯現。陳晨提醒,中國學生切勿將日本視作「留學捷徑」。實際上,日本擁有獨立完善的高等教育體系,部分名校如東北大學、東京大學、京都大學、慶應義塾大學、早稻田大學等雖然在個別項目中接受英語成績申請,但絕大多數課程仍採用日語授課,並對語言能力、學術表達與邏輯思維提出了極高要求。

2025年4月筆者(左)與陳晨在東京對談

許多學生在通過N1考試後,誤以為自己已準備充分,但在面試環節卻敗下陣來。其根源在於缺乏真實的表達訓練、自我呈現能力和邏輯構建能力。一些學生採用「背稿式」準備方式,結果被考官當場打斷,要求現場表達觀點時反而語塞。

大量中國學生在申請過程中未能對自身水平進行客觀評估,單憑「我很努力」或「我比以前認真」這樣的主觀印象,就認為日本的大學理應給予回報。這種「努力=應得」的邏輯,其實是一種教育觀念上的偏差,忽視了錄取過程中的系統性與擇優原則。

例如,一些學生來自大專,學歷記錄不完整,卻希望考入日本的一流大學。在沒有完成任何語言與學術能力訓練的前提下,僅憑模糊的「成功案例」便盲目投遞申請,屢次落榜後卻將失敗歸咎於學校題目太偏或申請流程複雜,缺乏基本的自我反思。

這類現象反映出,當前中國赴日留學生在申請環節普遍缺乏科學的能力評估機制。與之相對,日本本國學生在升學過程中普遍依賴偏差值、模考成績等方式進行定位,而外國學生則無法通過系統手段瞭解自身實力,從而在擇校和報考中頻繁出現「理想化」誤判。

此外,一些語言機構誇大宣傳「留考(EJU)日語成績達標或能力考(JLPT)N1合格即能錄取」,誤導學生將語言考試成績等同於錄取結果。實際上,這些成績僅為申請資格的最低門檻,真正決定錄取與否的,是面試表現、學術背景與綜合能力的配對分組程度。

對於有意赴日留學的中國學生而言,必須清醒認識到:留學並非投機取巧,也不是一次「逆襲」的捷徑,而是一場長期、系統、全面的能力建設過程。只有當學生真正具備目標院校所需的學術能力,並通過實實在在的準備展現出來,才有可能實現理想目標。

留學教育機構應當建立科學、系統的學習評估體系,依據學生的真實水平設定合理目標,分階段穩步推進,而非以日語是否「合格」為唯一判斷標準。日語學習必須迴歸語言的本質功能——即作為交流工具的實用性,留學申請則更應以全面的能力評估為基礎。

供稿:陳小牧

圖片:陳小牧、陳晨

編輯修改:JST客觀日本編輯部