表彰對電漿物理學進步做出貢獻的研究人員的「錢德拉塞卡獎」,第12屆獲獎者選定為北京大學、澳門科技大學的宗秋剛教授。宗教授因闡明地球周圍輻射帶中的電子加速機制等成果而獲得此殊榮。該獎項由亞太物理學會聯合會電漿物理分科會(代表理事:菊池滿)發佈。

宗秋剛教授(供圖:亞太物理學會聯合會)

宗教授的授獎理由為「表彰其在空間電漿物理學領域做出的卓越科學成就,尤其是闡明瞭由到達地磁層的行星際激波所激發的超低頻波動與輻射帶電子間的漂移共振形成的輻射帶電子加速機制,以及在宇宙空間探測所需的創新性高能粒子測量設備開發中所做出的劃時代貢獻」,獲獎消息已於8月5日公佈。頒獎儀式將於9月22日在福岡市舉行的第9屆亞太電漿物理學國際會議上舉行。

地球的周圍存在一個由高速飛行的高能粒子(即輻射)被地磁場捕獲形成的區域,稱為「輻射帶」。宗教授闡明瞭構成輻射帶的電子通過與地磁振動(即「超低頻(ULF)波動」)的相輔作用進行能量交換,從而實現加速的機制。

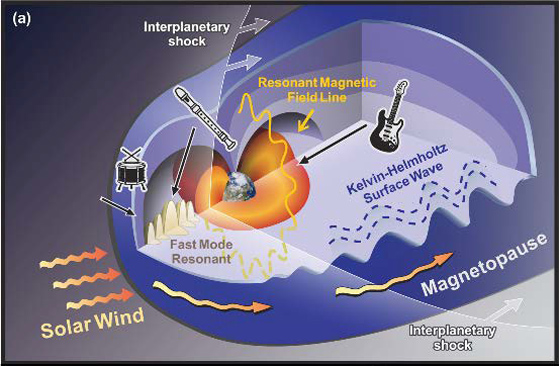

儘管這一加速機制難以理解,但可以藉助樂器的比喻加以說明。從太陽高速噴出的帶電粒子聚集形成的氣流「太陽風」與地磁層的力量達到平衡的邊界稱為「磁層頂」。因磁層成為太陽風的障礙物而產生的衝擊波,會像鼓槌一樣敲擊此處。這一過程會成為觸發因素,「宛如天上的音樂家撥動地球的磁性吉他琴絃一般」,可能引發磁力線的強烈共振。當該共振的周期與輻射帶電子的運動周期相一致等情況發生時,能量便會傳遞給電子,進而引發加速。

磁層成為太陽風(Solar Wind)的障礙而產生的衝擊波(Interplanetary shock),如同鼓槌一般敲擊磁層頂(Magnetopause)。經過類似撥動吉他琴絃的現象等過程,最終實現電子加速。(供圖:亞太物理學會聯合會)

這類高能的電子存在引發人造衛星故障、導致太空人遭受輻射暴露等風險,也被稱為「殺手電子」。據悉,由宗教授主導開發的電子測量裝置已搭載在12顆人造衛星上,其測量數據與宗教授的研究團隊開發的殺手電子預測模型等一起,為中國的太空天氣預報做出了貢獻。太空天氣預報主要是指以太陽活動的觀測為基礎,預測其對人造衛星等設備影響的工作。此外,宗教授還參與了日歐水星探測計畫「貝皮科倫坡」(BepiColombo)等重要的國際研究項目。

宗教授於1965年出生在中國江西省,先後獲得四川大學物理學學士學位,德國馬克斯·普朗克太陽系研究所與布倫瑞克工業大學博士學位。他曾擔任美國波士頓大學高級研究員、馬薩諸塞大學教授等職務,2007年起擔任北京大學教授,並曾任該校行星與太空科學中心主任。2023年9月起,擔任澳門科技大學月球與行星科學國家重點實驗室主任兼主任教授。還曾在早稻田大學做過日本學術振興會Fellowship研究員。

錢德拉塞卡獎為紀念出生於印度的美國天體物理學家斯布拉馬尼亞恩·錢德拉塞卡(1910~1995年)而設立。錢德拉塞卡先生於1983年獲得諾貝爾物理學獎,並為電漿物理學做出了貢獻。該獎項由亞太物理學會聯合會電漿物理部門(現分科會)於2014年創立。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

錢德拉塞卡獎(英文)