日本與印度開始啟動一個聯合項目,目標是減少與二氧化碳(CO2)同樣能導致全球變暖,並且大氣中的含量持續增加的溫室氣體「一氧化二氮(N2O)」的排放量。該項目計劃在世界第二大小麥生產國印度的中央平原種植具有抑制N2O排放功能的小麥,並最終將這種小麥推廣到全球共2.25億公頃的所有小麥種植地。日方的代表研究機構「國際農水產養殖業研究中心(國際農研)」的研究代表兼特定研究調查主任飛田哲(日本大學生物資源科學部教授)對聯合項目充滿信心:「希望將其打造成以削減溫室氣體、提高農業可持續生產力以及農民收入為目標的‘氣候智慧型農業’(注1)的典範」。

N2O的温室效應為CO2的298倍

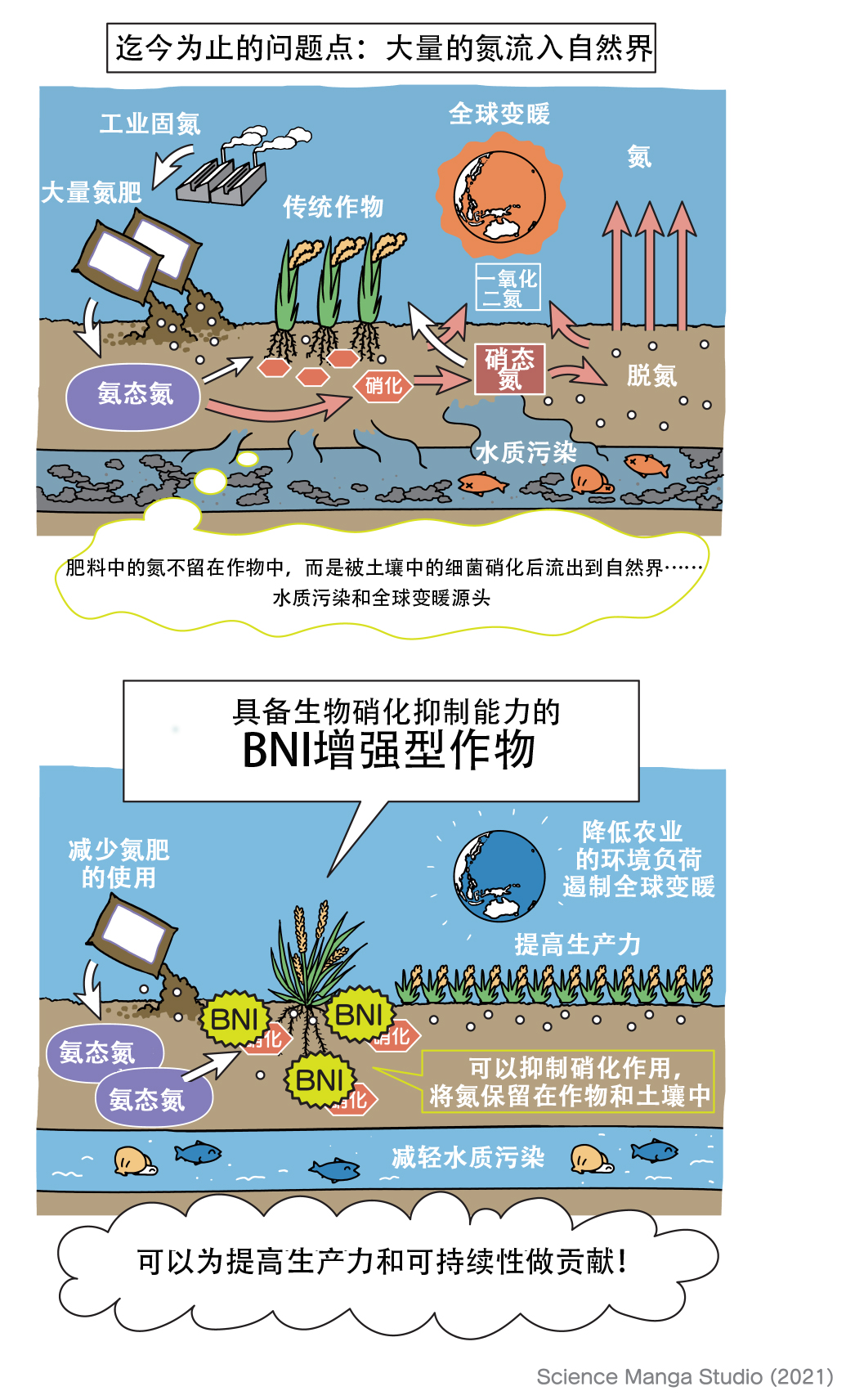

隨著固定大氣中的氮的「哈柏法」於20世紀初被開發出來,氮肥的量產成為可能,農業從此迅速發展。氮肥的成分氨態氮(銨)可以通過土壤中的硝化菌轉化為作物的重要營養物質硝態氮。然而,為增加產量現代農業一直在過度使用肥料,導致產生的硝態氮超過作物所需。排放到環境中的硝態氮不僅會造成水質污染和優養,通過向大氣中釋放溫室氣體N2O加速全球變暖的可能性也越來越高。其原因是,雖然N2O在大氣中的濃度遠遠低於CO2,整體來說對全球變暖的影響比CO2小,但按照相同的量來比較的話,其温室效應高達CO2的298倍。

國際農研特定研究調查主任兼日本大學教授飛田哲(左),以及長期以來一直引領BNI研究的國際農研研究員Guntur V Subbarao(右、印度籍)在國際農研種植的具備BNI功能小麥試驗田(筑波市)中工作的情景(照片由飛田哲提供)

增強了硝化抑制(BNI)功能的小麥

旨在提高氮利用效率及降低農業對環境的不利影響的聯合項目將採用具備BNI功能(作物自己從根部分泌物質抑制硝化作用的現象)的BNI功能增強型小麥。BNI是一種隻需更換品種即可的自然應用的技術,因此具有不干擾生態系統,且易於引入生產現場的優點。聯合項目的起源是國際農研著眼於在南美洲熱帶牧場的牧草中觀察到的獨特現象BNI,並於1995年與當地機構啟動的聯合研究。2009年明確了這種牧草Brachiaria humidicola擁有的BNI功能。隨後又確認這種BNI功能還存在於同為禾本科的主要穀物玉米、高粱等中,並實際在土壤中顯示出了硝化抑制作用。

不過科學家們並沒有發現具備高BNI功能的小麥。國際農研的研究團隊利用屬間雜交法,將具備高BNI功能的野生小麥近緣種「大賴草」的部分染色體與小麥的部分染色體進行置換,成功開發出了BNI功能增強型小麥。此次開發的高產國際小麥品種「Munal」的BNI功能提高到普通小麥的2倍左右,確認可以抑制農田裏的硝化菌數量,降低硝化速度,減少N2O排放量。另外還確認,即使將氮肥用量減少60%,產量也不會減少,而且小麥品質的國際標準——穀粒的蛋白質含量和熟化特性(蓬鬆度和硬度等)也沒有變差。這項國際玉米小麥改良中心(墨西哥)、巴斯克大學(西班牙)和日本大學生物資源科學部聯合研究取得的最新成果已於8月24日發布在科學期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America (PNAS)》的線上版上。

不施氮肥種植的高產國際小麥品種「Munal」(左)。右為增強BNI功能之前的「Munal」。攝於筑波市國際農研試驗田。(照片由飛田哲提供)

BNI增強型作物的功效(圖片由飛田哲提供)

入選解決全球性課題的國際項目

以印度博洛格南亞研究所為主要研究機構的聯合項目,被採納為日本科學技術振興機構(JST)、日本醫療研究開發機構和國際協力機構(JICA)共同開展的「全球性課題國際科學技術合作項目」(SATREPS:注2)的新課題。目前還為有條件採納,將等候與印度政府及有關機構的具體協議成立後,從下一年度開始實施。5年裏計劃增強印度小麥品種的BNI功能,確認能否降低釋放N2O等的硝態氮的生成量,同時還將在印度三個環境各異的地區實施統合試驗,評估BNI增強型小麥在各地區的適應力。最終目標是削減氮肥使用量以及減輕氮造成的環境污染。

據該項目的研究代表、國際農研特定研究調查主任飛田哲(日本大學教授)介紹,首先將在田間確認利用目前的國際品種培育的高產國際小麥品種「Munal」的優勢,然後在印度的當地優良品種中引進BNI功能。最終目標是,確保印度政府的小麥育種計劃能持續使用可改善全球氮循環的品種。印度方面除博洛格南亞研究所外,印度農業研究理事會(ICAR)旗下的研究機構也預定加入聯合研究。

「綠色革命」的負面影響有望改善

眾所周知,為改善世界糧食問題做出重大貢獻的「綠色革命」以作為主導者的美國農學家諾曼·博洛格(1914~2009,1970年獲得諾貝爾和平獎)開發的高產小麥為武器,拯救了世界各地無數飽受飢餓之苦的人。與目前的世界第一大小麥生產國中國一樣,第二大小麥生產國印度也是「綠色革命」的最大受益國之一。但是,據飛田教授介紹,這場「綠色革命」也帶來了負面影響,即「雖然糧食增產支撐了人口成長,但這是建立在高產品種和氮肥等的大量使用的基礎上的,因此導致工業化生產的氮肥將超過地球處理能力的氮量投入到了農田中」。

「目前人口仍在持續增長,對糧食的需求越來越大。另一方面,地球上的氮循環已經超出了地球的處理能力,我們認為在農業中使用BNI是解決這一問題的一個非常有希望的選擇。期待在‘綠色革命’中受益最大的印度取得的成果能成為全球的‘氣候智慧型農業’的典範」。岡田教授這樣說道。

巴西、中國和印度的排放量顯著增加

關於N2O對氣候變化的影響,國際研究計劃「全球碳計畫」在去年10月發布了題為《2020年全球一氧化二氮收支》的報告。報告顯示,大氣中的N2O濃度在工業化之前的1750年為270ppb(ppb為10億分之1。1ppb為0.001ppm),而2018年增至331ppb(約增加23%)。這種增加趨勢今後將持續數十年,到2050年可能會翻一番。目前,大約40%的N2O排放是人類活動產生的人為排放,因為對糧食、飼料、纖維和能源的需求增加,廢棄物和產業活動的排放進一步增加。另外,從最近10年全球的人為N2O排放總量來看,來自農業生產的排放佔82%。從排放地區而言,經濟增長迅速的國家,尤其是巴西、中國和印度,由於農作物生產和家畜數量的快速增長,其排放量的增長最為顯著。

關於對全球變暖影響最大的CO2在大氣中的濃度,去年11月公佈的世界氣象組織(WMO)溫室氣體公報第16期顯示,2019年的濃度為410.5ppm,比工業化之前的1750年增加了48%。以日本政府宣佈2050年之前實現CO2淨零排放的「碳中和」為首,目前削減CO2排放已成為世界主要國家的共同目標。但是,導致全球變暖的溫室氣體不僅僅是CO2。WMO溫室氣體公報第16期顯示,大氣中的CO2對全球變暖的影響約佔所有長效溫室氣體的66%。其他溫室氣體中,N2O的影響約佔7%。影響僅次於CO2的甲烷約佔16%,N2O的影響排在第三位。雖然N2O在大氣中的濃度還不到CO2的千分之一,但以相同的量(濃度)來比較的話,N2O的温室效應高達CO2的298倍,因此整體來說,其影響力相當於CO2的十分之一以上。

WMO的數據顯示,2019年N2O在全球大氣中的平均濃度為332ppb,比上一年進一步增加0.9ppb。

【註釋】

(注1)氣候智慧型農業(Climate-Smart Agriculture):通過整合農業發展和氣候變化應對措施來提高農業可持續生產力、增強複原力及削減溫室氣體排放量的農業方式,世界銀行等計劃普及。

(注2)SATREPS(全球性課題國際科學技術合作項目):根據日本綜合科學技術會議(現為綜合科學技術創新會議)提出的需要立足於在政府開發援助(ODA)中發揮日本科技實力的「科技外交」的角度出發,採取具體措施的建議,於2008年在科學技術振興機構(JST)設立的項目。該項目針對不只是一個國家或地區存在的全球變暖、傳染病對策和防災等全球性課題,由日本與發展中國家的研究人員共同開展3~5年的研究。截至目前已經在全球53個國家推進了168個項目(每項課題的研究費用約為每年1億日元)。該項目在國際上獲得了包括經濟合作與發展組織(OECD)在内的高度讚譽。

日文:小岩井忠道(科學記者)

中文:JST客觀日本編輯部

【參考網站】

SATREPS「採用生物硝化抑制(BNI)技術在中央平原確立氮利用效率優異的小麥種植體系」(日文)

國際農研「全球首次!以少量氮肥實現高生產效率的小麥開發取得成功——利用銨同時實現防止氮污染和糧食增產」(日文)

國際協力機構「關於確定2021年度‘全球性課題國際科學技術合作項目(SATREPS)’的新採納項目」(日文)

國立環境研究所、海洋研究開發機構、未來地球日本中心「公佈全球一氧化二氮(N2O)收支2020年版」(日文)

WMO溫室氣體公報(氣象廳譯、日文)