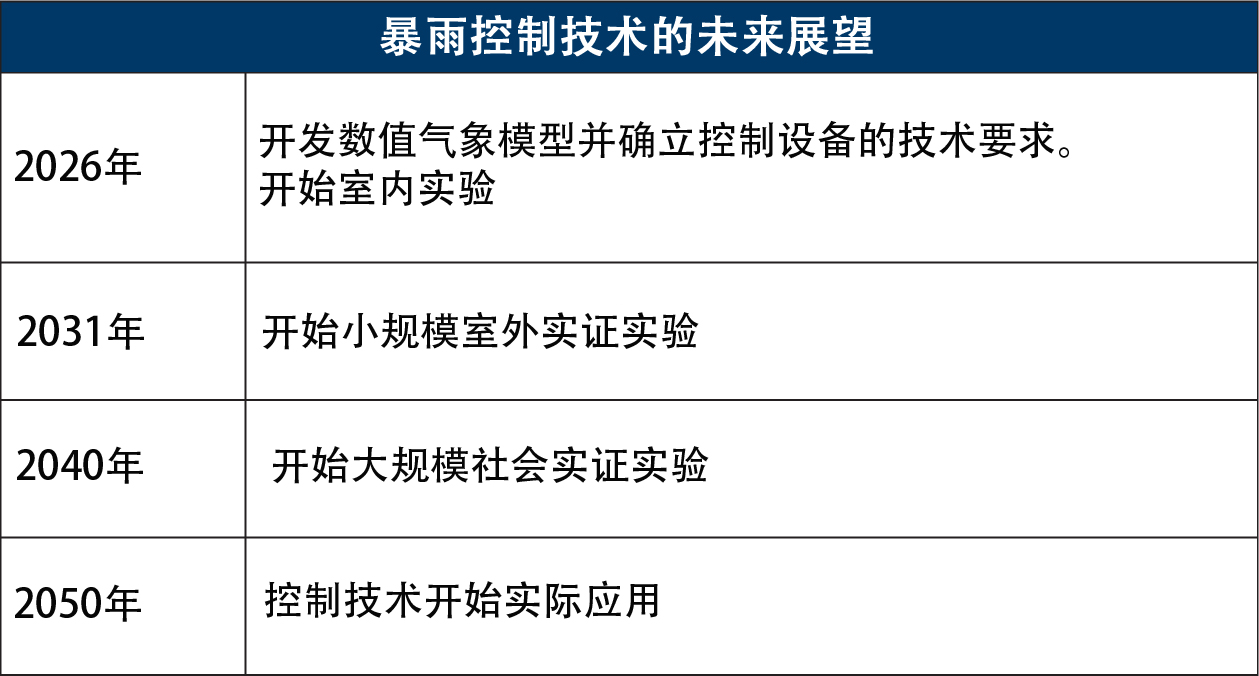

京都大學等正在致力於開發通過控制大氣中的熱量和氣流,從而達到抑制暴雨災害發生的技術。這項技術是通過干預引發暴雨的積雨雲的形成機制,來達到人工操控天氣目的的。由於對自然現象的干預有可能引發水資源枯竭等新的問題,因此研究人員在進行研究的同時也在探討技術運用的適當方法。該技術計劃於2040年開始社會實驗,力爭2050年投入實際使用。

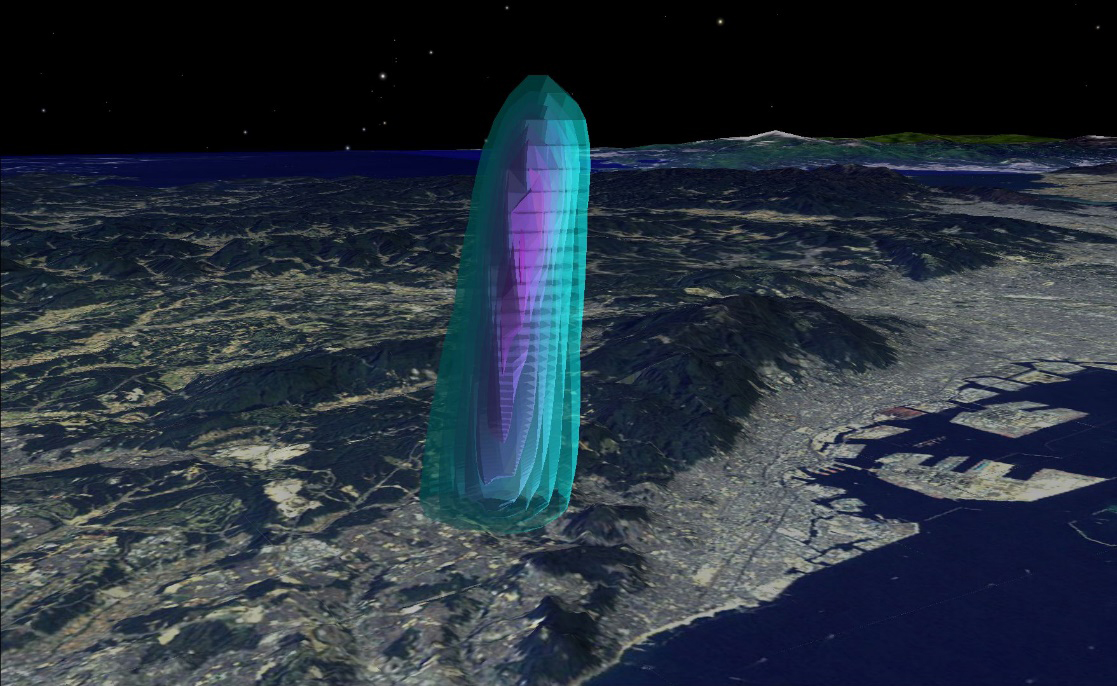

計算顯示,通過抑制氣流漩渦可使峰值時的降雨強度降低27%

本研究由京都大學、愛媛大學等在内的6所大學以及日本防災科學技術研究所聯合進行,正在對5種控制方法進行探討。

擔任研究項目經理的京都大學防災研究所的山口弘誠副教授表示:「將通過組合多種方法,建立一個能夠應對突發情況的多層系統。」

啟動該研究項目的契機是一份顯示城市地區和工業區的廢熱會在地表附近形成氣流漩渦,從而產生能導致暴雨的積雨雲的研究報告。

那麼,如何才能抑制積雨雲的產生呢?研究團隊認為將大型建築和工廠的排熱設備換到通風良好的地方會取得收效。另外還設想用巨大的送風機向容易積聚熱量的建築物的下風側送風等方法來使熱量擴散。

風也進行控制。由於高度越低風速越慢,因此速度差會在地表附近引發氣流漩渦。由此,可以通過用送風機加速低層的風等方法來抑制氣流漩渦的產生。

2022年,研究團隊在計算機上進行了抑制氣流漩渦的模擬計算。以2008年發生在神戶市的驟雨數據為基礎的計算結果顯示,峰值時的降雨強度減少了27%。

同時,研究團隊還在研究可有效抑制近年來頻繁發生的「線狀降水帶」的方法。

積雨雲產生的下衝流與地表附近的溼風碰撞會形成上升氣流,從而連鎖性地引發積雨雲的產生。由於積雨雲被高空的風吹走,因而形成了細長的線狀雨帶。據日本氣象廳報導,因全球變暖,海洋產生的水氣量正在增加,與45年前相比,日本的線狀降水帶引發的暴雨頻率增加了2.2倍。

在該研究項目中,已經被用作缺水對策的「人造雨」技術被轉用於相反目的的暴雨對策。

人造雨時,會將構成雲核的乾冰散布在空中。山口副教授等人的研究團隊將散布位置調整為形成下一次上升氣流的位置,並推測這樣可以與雨雲產生的下衝流相抵消。另外,還有可能通過過量增加雲核,擴散水氣,從而抑制雨峯。

目前,研究團隊正在推進各項技術的計算機模擬演算。同時,為了能在2026年左右開始室内實驗,還致力於比例模型的控制裝置的開發。

據國土交通省統計,2021年日本全國因洪災造成的損失高達3700億日元。2019年因第19號颱風(東日本颱風)造成全國各地的堤壩決口,損失達到約2.2萬億日元,創下有統計以來的最高值。

最小程度地減少對自然的影響和干預

暴雨控制可能會對自然環境造成水資源枯竭、水域變化等副作用。另外,還有可能出現以控制技術發達為由,希望居住在水災危險區域的人。

為此,該研究項目還致力於解決控制技術的「ELSI(Ethical, Legal and Social Issues,倫理、法律、社會課題)」課題。其具體做法是定期舉辦受暴雨災害較多地區的自治體、農戶、企業、居民和技術人員等共同參與的研討會。找出問題,並將其反映在研究内容中。

山口副教授表示:「如果濫用控制技術,幾十年後可能會招致放大性暴雨等意想不到的風險。因此我們將在人與自然的共存關係中考慮暴雨控制技術的定位。」

為了最大限度地減少對自然的干預,運用規則的開發也很重要。「如果過早啟用控制技術,可能會導致通過其他渠道形成積雨雲」(山口副教授)。因此,需要抓住暴雨的徵兆,實施準確的干預。

即使在世界範圍内,目前也還尚未建立起氣象現象發生之前的預測氣流系統。山口副教授很有信心地表示:「日本擁有世界一流的氣象感測技術,希望能在日本率先確立暴雨控制技術。」

日文:寺岡篤志、《日經產業新聞》、2023/5/16

中文:JST客觀日本編輯部