今年夏天,世界可能是有觀測記錄以來最熱的夏天。世界氣象組織(WMO)發布報告稱,今年6月是有記錄以來最熱的,全球平均氣溫於7月7日再創新高。近年來,以北半球為中心,「熱浪」已成為常態,乾旱、暴雨等天氣的「極端化」也日益顯著。WMO對時隔7年發生的聖嬰現象現象可能會進一步升高全球平均氣溫表示擔憂。

過去,聖嬰現象現象往往給日本帶來涼爽的夏季,但目前太平洋高壓已經在日本南部地區顯著增強。梅雨季結束前高溫不斷持續,日本多地中暑風險加大。隨著梅雨季結束,正式進入夏季,需要對創紀錄的酷暑報以最大限度的警惕。

北大西洋海水表面溫度6月創下歷史新高。顏色條是今年與1991~2020年平均水溫的比較(供圖:WMO)。

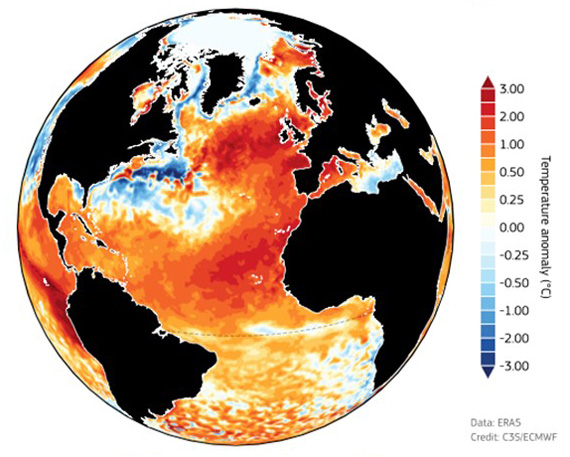

刷新2016年曆史最高氣溫,創下17.24度記錄

WMO於7月10日發布報告稱,7日的全球平均氣溫為17.24攝氏度,比2016年8月16日創下的歷史最高紀錄16.94攝氏度高出0.3攝氏度。

該觀測值使用了日本氣象廳實施的 「JRA-3Q」觀測數據。WMO通過結合衛星觀測數據和計算機模型模擬來確定每日的全球平均氣溫。此次發表的數據雖然是暫定值,但與歐洲氣象預報中心的值一致,因此準確度較高。該報告的發表也包含了呼籲人們提高警惕的含義。

氣象廳「JRA-3Q」數據顯示,7月7日世界平均氣溫為17.24度,為有記錄以來的最高氣溫(供圖:WMO)

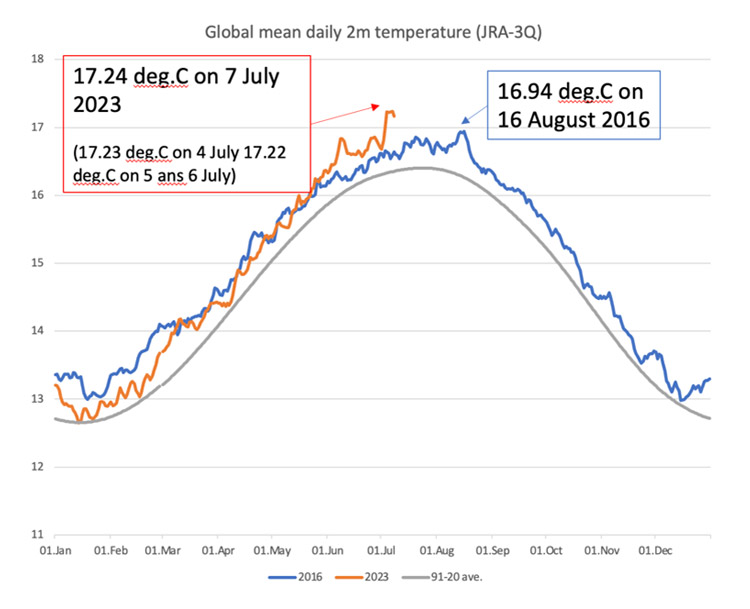

WMO還引用了合作夥伴歐盟(EU)哥白尼氣候變化服務局的數據,稱6月氣溫比1991~2020年同月的平均值高出0.5攝氏度,超過創下歷史最高值的2019年同月數值,成為有記錄以來最熱的6月。同時,7月的第一週也是最熱的一週。

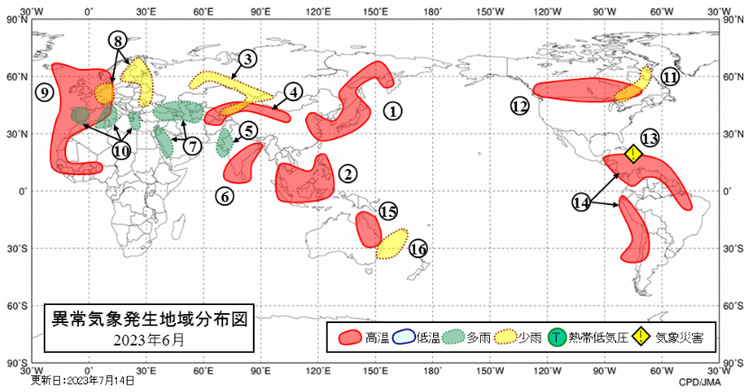

據WMO介紹,6月和7月初的異常炎熱天氣與南美洲秘魯海域海水表面溫度上升,與導致全球氣溫上升的聖嬰現象現象發生時期相吻合。6月是西北歐有記錄以來最熱的,美國、加拿大、墨西哥、亞洲和澳大利亞東部的氣溫也高於往年水平。另一方面,澳大利亞西部、美國西部和俄羅斯西部比往年涼爽,全球高溫趨勢並不統一。

對於目前造成高溫趨勢的全球氣候現象,WMO負責人預計將持續到2024年,並稱:「這對地球來說是一個令人擔憂的消息」。

6月的全球氣溫示意圖(供圖:WMO)

海水溫度升高,颶風多發,颱風大型化

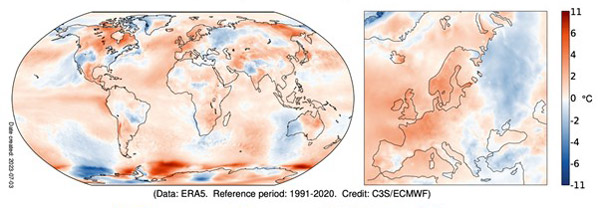

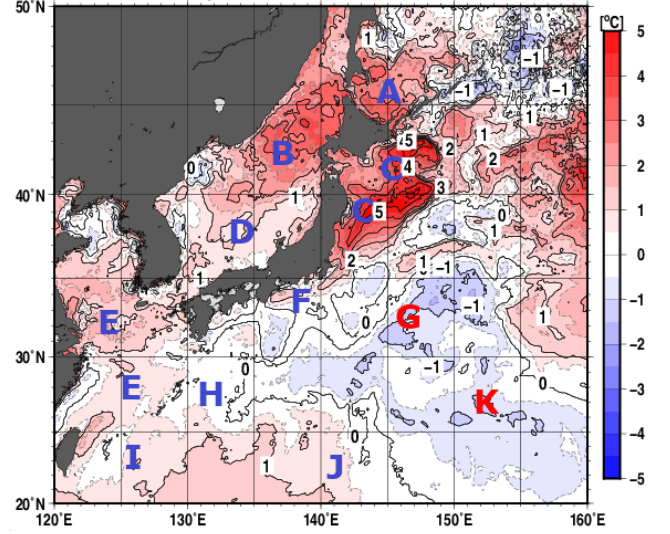

根據WMO於7月10日發布的數據,今年5月和6月兩月的全球海水表面溫度也創下歷史新高。尤其是北大西洋,數值比預測還要高。日本氣象廳也於10日發布了「日本近海的海水表面溫度」資訊,顯示鄂霍次克海南部和日本海北部等的海水表面溫度明顯高於往年水平。

一般來說,隨著海水表面溫度升高,海水蒸發,大氣中會含有更多的水氣。因此,普遍認為更容易帶來降雨。在日本南部形成的颱風經過海水表面溫度高的海域後威力增大。此外,海水表面溫度的變化會改變魚類的分佈,對漁業具有重大影響。根據魚的種類,捕撈量將大幅減少。

針對海洋溫度上升,WMO指出「不僅是表面溫度,海里的溫度也在升高。由於在幾百年内,能量將不斷被吸收進海洋中,因此會對氣候產生連鎖性影響」。據悉,近期北大西洋的海水表面溫度達到了前所未有的高水平,預計該海域海水表面溫度的異常升高將主要對歐洲和北美地區產生各種影響。

針對海水表面溫度的上升趨勢,WMO的研究人員呼籲加強警戒,表示:「這一趨勢將對生態系統、漁業和氣候產生不利影響。北大西洋(海水表面溫度變化)將成為引起極端天氣的驅動力。颶風和熱帶氣旋增加的可能性提高」。本次WMO雖然沒有提及日本近海的太平洋海水表面溫度,但近年來日本也出現了颱風在登陸前異常擴展並增強,沿岸漁業捕撈量發生變化等影響。

據海外媒體報導,自7月以來,美國紐約州、佛蒙特州等東部和東北部地區遭遇了暴雨洪澇災害,此外,印度也發生了暴雨引發的災害。

WMO還指出,6月份南極浮冰面積達到衛星觀測開始以來的最低水平,較觀測平均值減少17%。

以日本近海海水表面溫度的歷年平均值(1991-2020年平均值)為基準轉列的7月9日溫差分佈圖。紅色越深,表明海水表面溫度越高(供圖:日本氣象廳)

聖嬰現象現象、異常氣候導致災害更容易發生

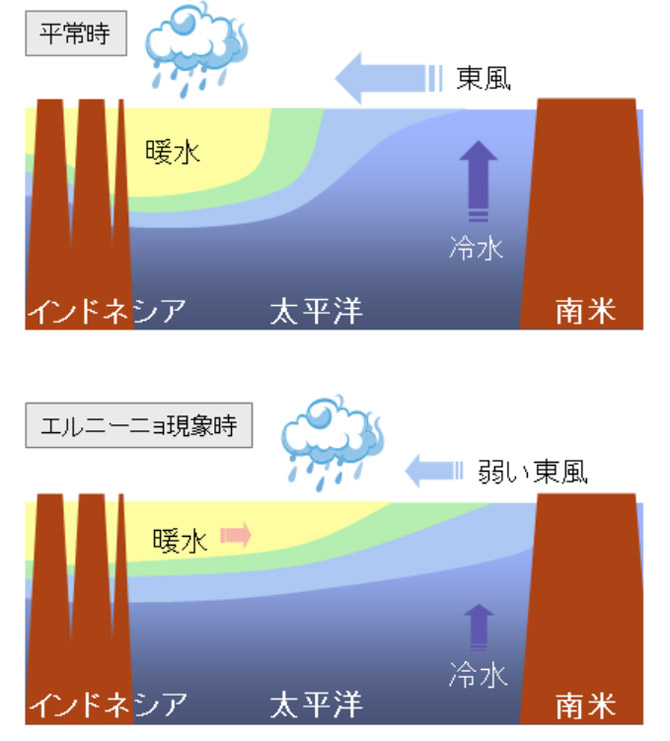

從熱帶太平洋東部到中部的大範圍内,海水表面溫度持續高於往年的現象被稱為聖嬰現象現象。大約每2~7年發生一次,通常持續1年左右。根據日本氣象廳的說明,靠近太平洋的赤道海域一直吹東風(信風),這種風會使溫暖的海水向西移動,太平洋東側的赤道附近由於東風和地球自轉的效果,冰冷的海水上升,使得赤道附近的海水溫度西高東低。

然而,當發生聖嬰現象現象時,信風會比平時減弱,導致太平洋東側的赤道附近冷海水的上升減弱,太平洋東部到中部的海水表面溫度升高。一般認為這種現象會引起大範圍内大氣流量和壓力的變化,從而導致全球範圍内的氣候距平。在日本,推測會導致夏季太平洋高壓的強度減弱,推遲梅雨季結束時期,以及夏季變得涼爽等。反之,當同一海域海水表面溫度持續較低時,稱為反聖嬰現象。

聖嬰現象現象概念圖(供圖:日本氣象廳)

此前也有研究指出,聖嬰現象現象發生年份的全球平均氣溫有增高的趨勢。1998年和2015~2016年發生這一強烈現象時的平均氣溫在觀測記錄中也佔據前列。據研究,聖嬰現象和反聖嬰這兩種現象存在單獨多發的十到幾十年的自然週期,兩種現象與全球變暖導致的平均氣溫上升重疊,或加速或抑制氣溫上升。

WMO在7月7日發布報告之前的4日就宣佈,聖嬰現象現象時隔7年再次發生。由於該現象往往會造成世界範圍的氣溫上升,因氣候距平而發生災害的可能性也將增大,因此呼籲人們提高警戒。儘管反聖嬰現象自2020年以來已連續四年出現,但全球氣溫上升趨勢仍在持續,WMO認為本次聖嬰現象現象的發生為氣溫進一步升高創造了條件。

宣佈發生聖嬰現象現象的WMO新聞稿中的示意圖(供圖:WMO)

日本也受到印度洋偶極子現象的影響

日本自今年6月開始,從西日本到北日本的大片區域開始出現高溫天氣。6月18日,全國914個觀測點中有150個觀測點的氣溫在30度以上,其中群馬縣前橋市氣溫達35.5度,成為酷暑日(最高氣溫超過35攝氏度的日子)。

進入7月後,梅雨季尚未結束,各地便已出現持續酷暑。4日,以東海、近畿地區為中心,京都、名古屋等17個地區迎來了酷暑日。10日,山梨縣大月市創下今年最高氣溫38.7攝氏度。包括東京市中心在内的全國53個地方出現酷暑日,氣象廳和環境省向茨城、埼玉、千葉、東京、愛知、德島、宮崎、鹿兒島、沖繩縣等9個都縣發布了「中暑警戒警報」 。

自7月15日開始的3天小長假也以東、西日本為中心,在全國範圍内放大酷暑,16日157個地點,17日194個地點,18日163個地點出現酷暑日。

6月20日,氣象廳公佈了「未來3個月(7-9月)的氣候預測」。預計西日本和沖繩與奄美地區的氣溫將「高於歷年平均水平」,東日本「持平或高於歷年平均水平」。

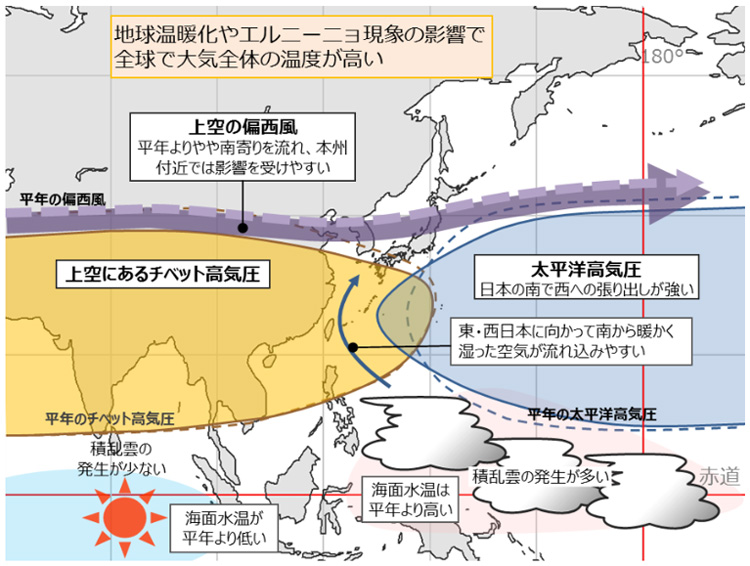

該報告中,關於全球規模的氣溫,氣象廳指出:「由於全球變暖和聖嬰現象現象的影響,全球大氣整體溫度較高,特別是北半球副熱帶地區明顯較高」、「由於冬季結束的反聖嬰現象的持續影響以及印度洋偶極子現象的發生,從菲律賓附近到西太平洋赤道地區,積雨雲的形成將會更加頻繁」。

偶極子現象是指每隔幾年發生的熱帶印度洋東南部海水表面溫度低於往年水平,而西部的海水表面溫度高於往年水平的現象。當這種現象發生時,太平洋高壓系統的擴張往往會變得更強。此外,據稱由於反聖嬰現象的影響至今仍在持續,青藏高壓有向東擴張的趨勢。

關於日本9月之前的天氣,據氣象廳預測,太平洋高氣壓將在日本南部向西延伸,與向東延伸的上空的西藏高氣壓重疊。此外,受聖嬰現象現象的影響,偏西風將比常年稍微偏南,本州周邊地區容易受到影響,東、西日本以及沖繩與奄美地區容易被暖空氣覆蓋。另外據預測,由於溫暖潮溼的空氣往往從南部流入,東、西日本地區將更容易受到鋒面和低氣壓系統的影響。

6月20日發布的7月~9月海洋和大氣狀況的預測圖(供圖:日本氣象廳)

「保護自己」,關注老人和小孩

日本氣象廳也明確表示,全球範圍内的高溫趨勢受到了全球變暖的影響。然而,世界各地的天氣是一種非常複雜的現象,即使使用超級計算機也很難分析和預測。全球變暖並不會使整個地球均勻變暖,這也是在防止全球變暖的國際談判中使用「氣候變化」一詞的原因。

近年來,世界各地頻繁發生的高溫、熱浪、暴雨、乾旱等現象逐年加劇,雖然在日本仍被稱為「異常天氣」,但國外多用「極端天氣現象」、「極端氣候」等表達。有些地區將出現高溫加劇,另一方面也發生強寒潮的天氣。還有些地區將出現遭受暴雨,但也會出現持續乾旱的天氣。國外許多研究和分析已表明,這種極端天氣是由全球規模的氣候變化引起的。

6月份全球出現極端天氣的區域。5月份的低溫區域已不復存在,全球性高溫明顯(供圖:日本氣象廳)

2021年8月,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)預測稱,如果未來全球平均氣溫上升約1℃,「50年一遇」的極端熱浪的出現頻率將比工業革命前增加14倍,對即將到來的危機敲響了警鐘。但遺憾的是,本次WMO的報告表明,世界正在走上IPCC預測的危險道路。

再回過頭來看日本。綜合WMO和氣象廳等的預測,今年夏天可能會比去年更熱。需要警惕中暑,雖然基本上只能採取酷暑日控制外出,多補充水分,以及確保涼爽的環境等「保護自己」的措施,但對於老人和小孩,還需要周圍的人多加關注。

原文:內城喜貴/科學記者、共同通信客座評論委員

JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部,原文刊載於2023年7月19日

【相關鏈結】

WMO「Preliminary data shows hottest week on record. Unprecedented sea surface temperatures and Antarctic sea ice loss」

WMO「World Meteorological Organization declares onset of El Niño conditions」

氣象廳「日本近海的海水表面溫度」