愛媛大學理學部的佐藤久子研究員(項目負責人)和山本將平(研究生院畢業生)的研究團隊與東邦大學醫學部、日本物質材料研究機構、日本大學文理學部合作並發表研究結果稱,成功在黏土膠體中構建了一種光量子上轉換(UC)系統。光量子上轉換(UC)是一種能夠發出比入射光波長更短的光的能量轉換技術,有望在提升太陽能利用效率、生物原位檢測等方面得到應用。作為一種低環境負荷的發光能量利用方式,該技術的應用前景廣闊。該研究成果已於5月11日發表在國際學術期刊《Applied Clay Science》上。

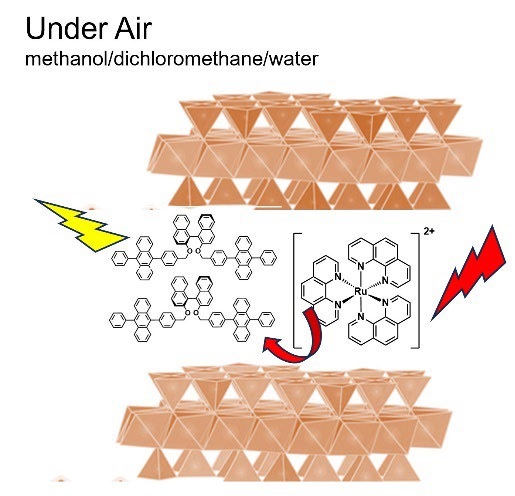

圖1 合成皁石中使用了手性分子[Ru(phen)3]2+(供體)和手性DPA(接受者)的UC發光示意圖(供圖:愛媛大學)

蒙皁石族黏土礦物具有陽離子分子通過離子交換在層表面或層間高密度吸附,吸附分子在層表面矽酸鹽四面體片的週期結構下可實現均勻取向和規則排列等特徵。

從這一點出發,研究團隊探討了通過應用這些特徵來構建發光能量UC系統的可能性。

通常,在被入射光光激發的分子發光過程中,能量會在發光前的鬆弛過程中損失,導致發出的光比入射光的光量子能量低,波長更長。為此,研究團隊使用了三重態/三重態消滅(TTA)技術作為克服這一問題的手段。

研究結果表明,Ru(II)錯合物([Ru(phen)3]2+ (phen=1,10-phenanthroline))的發光強度在溶液中會受到氧的影響而淬滅,但在皁石又得以恢復。此外研究還證實,該物質在合成皁石中與接受者DPA(9,10-diphenylanthracene)共存時發光會淬滅,並且發生從供體Ru錯合物到DPA的高效發光能量轉移。

通過TTA實現UC通常需要一種基於先進分子設計的反應體系,而此次研究人員在膠體黏土類礦物中實現了這一點。通過使用地球上蘊藏量豐富的黏土礦物,研究團隊實現了立體選擇性UC這一限制在二維黏土表面的效果,為手性感測(光學活性分子的檢測)技術的研發鋪平了道路。

佐藤研究員表示:「迄今為止,我們實驗室以‘黏土表面的二維規則結構和具有與之配對分組結構的金屬錯合物的功能’為關鍵詞,不斷推進相關研究。我們特別關注的是研究成果在發光能量轉換和匯集系統中的應用。作為其延伸,本次我們成功在黏土類礦物中實現了將入射光的波長轉換為更高能量的短波長的過程(該過程稱為「上轉換」)。將地球上蘊藏量豐富且對人體無害的黏土礦物用於這一目的,是對目前人們所尋求的‘低環境負荷的發光能量利用升級’的新提案。今後,我們希望與合作的研究人員一起,在技術的實際應用方面取得進一步的進展。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Applied Clay Science

論文:Up-conversion of Photon Energy in Colloidal Clay Systems

DOI:10.1016/j.clay.2024.107397