福島大學環境放射能研究所的脇山義史副教授等人的研究團隊與筑波大學放射線和同位素地球系統研究中心、金澤大學環日本海域環境研究中心合作測量了阿武隈川中流動的碘-129的濃度,並於11月13日公佈結果為:碘-129的濃度與福島第一核電站事故前的水平相當。碘-129是這次核事故中洩漏的放射核種之一,但有關河水調查的報告卻寥寥無幾。這是一項重要的環境評估,同時也有助於更好地瞭解碘-129的全球循環。該研究成果發表在國際學術期刊《Applied Geochemistry》上。

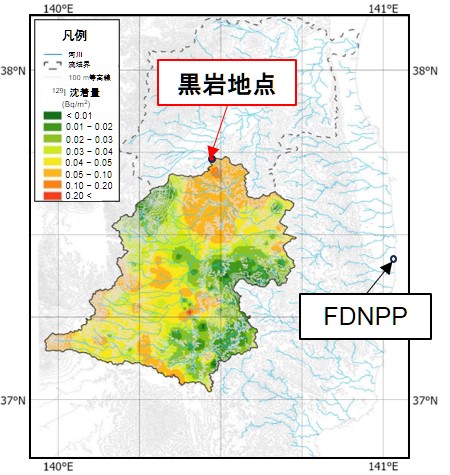

圖1.研究區域與流域内碘-129沉積物量分佈圖(供圖:福島大學、筑波大學、金澤大學)

2011年發生的福島第一核電站事故導致包括放射性銫在内的多種放射核種的洩漏。碘-129就是其中之一,其半衰期長達1570萬年。據估計,事故中洩漏的碘-129的洩漏量在5.2~7.3GBq之間,其中2.7GBq沉積物在陸地上。

事故發生後,雖然有對土壤、雨水和海水等所含碘-129的量和動向的調查,但以河水為對象的報告卻很少,對其動向的情況也知之甚少。

為此,研究團隊分析了2018年7月5日至7日、10月1日至4日漲水時在阿武隈川中流的黑岩地區採集的水樣,測量了碘-129的濃度。

研究團隊共採集了12份樣本,通過過濾分離懸濁物質和濾液後,使用筑波大學的加速器質譜分析裝置對其分別進行了測量。分析了懸濁物質中碘-129的濃度(mBq/公斤)和溶存態碘-129的濃度(μBq/升),並根據所獲得的數據整理了漲水時的濃度水平及其變化以及流經河流的量。通過比較同一地點和同一時期公佈的銫-137的數據,捕捉到了碘-129在環境中的動向。

結果顯示,阿武隈川的碘-129濃度與福島第一核電站事故前的水平相當。12份樣本中溶存態碘濃度平均值為0.11μBq/升,懸濁物質中碘-129濃度平均值為0.67mBq/公斤。

從漲水時的濃度變化來看,溶存態碘-129和銫-137的濃度均呈現出隨時間推移而下降的趨勢。

另一方面,懸濁物質中銫-137的濃度在漲水高峰期有所升高,而碘-129則趨於波動和下降。這可能是由於銫在懸濁物質中的黏土礦物中含量高,而碘更容易保留在有機物質中這一不同性質而導致的。

根據所獲得的碘-129的濃度,推測黑岩地區的碘-129的洩漏量在2018年7月調查時為9900Bq,10月調查時為2萬2000Bq,其中分別有83%和27%是溶存性的。

碘-129大部分時間呈溶存態流動,但在漲水期懸濁物質濃度升高的時間段内,以懸濁態流動的量佔主導地位。與銫-137相比,碘-129在溶於水的狀態下更易移動。碘-129的洩漏量比銫-137小4~5個數規模。

脇山副教授表示:「從這項研究的實施到成果的發表,我們得到了各方面的大力支持。我謹代表聯合研究人員,對ERAN(放射能環境動態與影響評估網路聯合研究基地)以及各機構給予支持的各位表示感謝。今後,我們也將繼續努力提供科學見解並回報社會。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Applied Geochemistry

論文:Riverine 129I dynamics during high-flow events on the Abukuma

River in Fukushima

DOI:doi.org/10.1016/j.apgeochem.2024.106134