長崎大學的研究團隊發現,當5個沉在海底的塑膠袋垃圾一旦進入底拖網,就會堵塞網眼,導致小型海洋生物無法逃脫。研究團隊在當地漁民的協助下,對進入底拖網的塑料垃圾及其中的生物進行了調查,明確了進入拖網的塑膠袋所產生的影響。調查顯示,不僅是微塑料,大型塑料垃圾同樣會對海洋生物造成深刻影響。

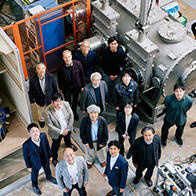

在長崎市近海橘灣捕魚的漁民。長崎市橘漁業協同組合(簡稱「橘漁協」)管理有約30艘底拖網漁船,其底拖網捕撈法在長崎縣內最為興盛(供圖:長崎大學)

近年來,海洋垃圾問題雖然日益受到社會關注,但焦點多集中於漂浮或被衝到岸邊的海洋表層垃圾,以及微塑料等碎片化垃圾,對沉積物在海底垃圾的實際狀況的調查相對較少。

為此,長崎大學綜合生產科學域(水產學系)松下吉樹教授(漁業科學)等人的研究團隊,於2023年~2024年的4月~9月期間,在長崎市橘漁業協同組合旗下主要捕撈短溝對蝦和比目魚等的兩艘底拖網捕撈作業漁船的協助下,回收了進入底拖網的全部海底垃圾,並調查了各種垃圾的材質和大小。

松下教授與研究生(照片左側)使用可分辨塑料種類的設備對底拖網中垃圾進行檢測(供圖:長崎大學)

調查的結果,從塑料類來看,兩年間總計有塑膠袋12.29kg、容器類11.02kg、片材類6.36kg進入拖網。其他還有橡膠類和金屬類也進入了網中,垃圾總重量達45.04kg,來自陸地人類活動所產生的購物袋、食品容器、農業相關材料等居多。

研究團隊在詳細調查進入拖網的塑料垃圾時,既發現了被袋子纏住的生物,也發現了將袋子作為棲息場所的生物。部分貝類甚至與袋子融為一體。對此,松下教授判斷:「海底的塑料類等垃圾正對海洋生態系統造成影響。」

此外,研究人員實驗性地將5個塑膠袋放入底拖網中後,發現這些塑膠袋堵塞了網眼,導致小型魚類和甲殼類等無法逃脫。實驗中,有四成體型足以順利逃出網眼的須赤蝦滯留網內。

此外,作為炸魚糕原料而為人所知的發光鯛魚,以及內海常見的頸帶鰏等小型生物,也被確認無法通過網眼而滯留網內。研究人員認為,其他小型生物也可能同樣遭遇被這種塑料垃圾阻擋而無法從網中逃脫的情況,警示這可能對水產資源管理和海洋生態系統保護造成影響。

目前,長崎市橘漁協會回收掛在漁民網上的垃圾,並利用行政補助等進行處理。值得注意的是,與採用相同方法調查的東京灣、鹿兒島灣及中國東海等海域相比,橘灣海域的垃圾量是最少的。

本次研究中進行結果對比的海域。從長崎市延伸至長崎縣雲仙市近海的橘灣,是這些海域中垃圾量最少的。

儘管如此,這種情況也已經對橘灣周邊漁業造成了影響。松下教授表示:「在塑料垃圾變成無法回收的微塑料之前,關鍵在於首先不要隨意丟棄,二來在於一旦發現就立即回收並處理。」未來,研究團隊將針對海底塑料垃圾對珊瑚、海藻等無法自主移動的生物及植物帶來的影響展開調查。

上述研究是在日本環境省及獨立行政法人環境再生保全機構的環境研究綜合推進經費的資助下開展,研究成果已於5月15日發表在荷蘭學術期刊《Marine Pollution Bulletin》上,並於5月23日由長崎大學正式發佈。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Marine Pollution Bulletin

論文:Trapped twice: Discovering the impact of marine benthic plastic debris on small organisms caught in trawl nets

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X25006022