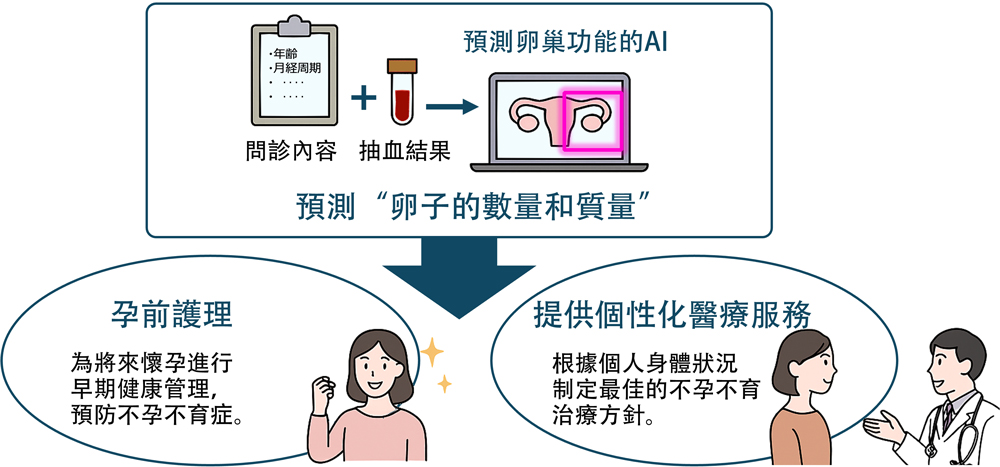

東京大學研究生院醫學系研究科的原田美由紀教授、東京大學醫學部附屬醫院的小池洋助教(研究當時,現隸屬於醫學系研究科)、SIOS Technology株式會社(東京都港區南麻布)的野田勝彥先生、吉田要先生等人的研究團隊發表研究成果稱,開發出了能夠預測卵巢功能的人工智慧(AI)模型。該模型通過問診和抽血的簡單方法,不僅能夠高精度預測卵子數量,還能夠預測卵子質量,這是此前沒有的手法。該成果有望應用於孕前護理和不孕不育治療的個性化及優化治療。相關研究成果已發表在《Journal of Ovarian Research》的7月18日號上。

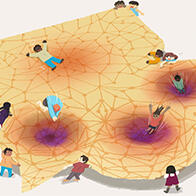

圖1 預測卵巢功能的AI模型概覽圖(供圖:東京大學)

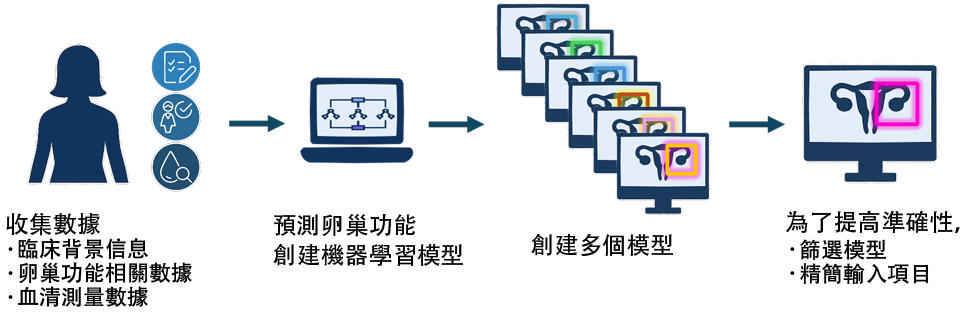

圖2 預測卵巢功能的AI模型的開發流程(供圖:東京大學)

近年來,由於晚婚等生活方式的變化,與年齡增長相關的不孕不育症增加,接受輔助生殖技術(ART)治療的患者數量也呈增加趨勢。隨著年齡的增長,受孕率下降的主要原因為卵巢功能的下降。

體外受精後,每次胚移置的懷孕率在20歲至30歲前半段為45%左右,呈現較高水平,但隨著年齡增長會急劇下降,佔治療患者數量很大一部分的40歲左右會下降至25%,45歲則下降至8%。卵巢內的原始卵室數量在出生時為200萬個,到青春期為30萬個,閉經期為1000個,呈現持續減少趨勢。

因此,本次研究團隊旨在開發一種工具,可利用在開始不孕不育治療前階段獲得的診療資訊,高精度地預測卵巢功能。

研究團隊從東京大學醫學部附屬醫院和相關設施收集了卵巢功能等的詳細數據,並構建了多個預測模型。此外,為了提高模型精度,篩選了有用的指標,並精簡了對象項目。

作為預測卵子數量的模型,採用了機器學習模型之一的隨機森林模型。使用5個項目輸入的模型表現出最高的預測精度,並且證實該精度高於目前使用抗繆勒管激素(AMH)值的預測精度。

另外,作為預測卵子質量的模型,使用14個項目輸入的隨機森林模型表現出最高的預測精度。到目前為止,有關卵子質量的研究一直在利用不孕不育治療開始後獲得的各種數據進行,但尚未達到臨床應用的程度,也沒有成立的方法。該模型展示出以更少的身體負擔來預測卵子質量的可能性。

通過利用該模型,可以實現為將來懷孕做準備的早期健康管理(孕前護理)。

此次開發的卵巢功能預測模型通過輸入年齡、月經週期等聽診內容以及少量抽血可知的項目,可以高精度地預測「卵子數量和質量」。如果能夠對每位患者的卵巢功能進行高精度的預測,就可以根據個人狀況提供最適化的醫療服務。

未來將提供個性化醫療服務

原田教授表示:「本研究最具劃時代意義的一點是,僅通過問診和抽血結果即可預測卵巢功能的可能性。雖然需要進一步的研究來提高模型的準確性,但我們期待其未來能夠成為一種有用的工具,使女性能夠通過可靠的檢查瞭解自己的卵巢功能,從而幫助進行孕前護理,或者在醫療現場充分了解患者個人的卵巢功能,並在此基礎上提供個性化醫療服務」。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Ovarian Research

論文:Assessment and prediction models for the quantitative and qualitative reserve

of the ovary using machine learning

DOI:10.1186/s13048-025-01732-0