菱本 明豐(Hashimoto Akitoyo)

神戶大學 研究生院醫學研究科 教授

2023年起「登月型研發項目」目標9 項目負責人

近年來的研究逐漸揭示,壓力或虐待造成的心理創傷,在身體層面還會影響基因的表達及腦內物質。若能將無形的心理創傷視覺化,或將為精神類疾病開闢新的治療途徑。日本神戶大學研究生院醫學研究科的菱本明豐教授,通過開發涵蓋防止兒童虐待、青少年抑鬱乃至自殺風險的生物標誌物及生物學機制,從臨床醫生和研究者的雙重視角開展消除兒童及青少年虐待、抑鬱和自殺現象的研究。

震災引發對心理健康的關注

通過早期干預預防自殺

「創傷」及「創傷後壓力障礙(PTSD)」等表述心理創傷的詞彙自1995年1月阪神·淡路大震災發生以來,在日本逐漸廣為人知。醫生之間對患者的心理關懷的關注度提高,這是當時身為神戶大學醫學部學生的菱本明豐教授走上精神科醫生道路的契機。然而當他在深入這一領域後發現,精神醫學領域在探究疾病病因方面沒有進展。

直到最近,針對阿茲海默症等部分疾病,其分子層面的病理解明才終於有所突破,但精神分裂症、酒精依賴症、抑鬱症等許多精神類疾病,至今仍被診斷為原因不明的「病症」。儘管以器官視角研究大腦本身的神經科學已經取得進展,但現狀是,進展尚未到達精神醫學的疾病解明層面。為何實現心理的視覺化至關重要?因為在臨床中,比如當患者明確表現出自殺等念頭時,醫生能夠針對此心理實施治療,但當患者的心理狀態未外在顯現,即便通過醫患面談也會出現難以判斷的情況。菱本指出,越是下定決心自殺的人,其心態看起來反而越平靜——如何捕捉這種狀態,即使對臨床醫生而言也很難準確把握。

一般認為,自殺企圖案例的數量是既遂的10倍以上,自殺企圖不僅會對當事人自身,也會對家人、朋友等周圍的人造成巨大影響。「人的心理存在臨界點,有時會在某天突然超出極限。若能在此之前將危險狀態視覺化,便可以儘早實施干預予以阻止」。為推進心理狀態的視覺化,2015年日本厚生勞動省依據《勞動安全衛生法》設立了壓力檢查制度,規定企業有義務掌握勞動者的心理負擔程度。但菱本表示,將除此之外的其他心理狀態也實現視覺化,使人們能夠客觀看待自身狀態,對於治療和支援而言至關重要。

運用全基因組關聯分析

聚焦基因的後天性變化

菱本自實習醫生時代起便從事心理研究,他在時任神戶大學講師的白川治客座教授的指導下,率先在日本開展了自殺遺傳學研究。據悉,當時海外已有報告指出,「具有穩定精神作用的神經遞質‘血清素’若不足,會導致心理狀態不穩定,容易引發自殺」,但當時實際檢測大腦的研究寥寥無幾。而且,人們對死後採集大腦標本存在強烈抵觸,時間也會導致腦組織狀態發生變化,這些都是當時面臨的課題。

為此,菱本等人設想不直接檢測大腦本身,而是從血液來檢測基因資訊。菱本在美國留學期間曾利用全基因組關聯分析(GWAS:Genome-Wide Association 0Study)開展研究。GWAS是一種從生物遺傳資訊——全基因組來篩檢疾病遺傳因素的方法,2010年通過該技術,曾發現過糖尿病等多種軀體疾病的候選基因。

2008年菱本從美國回國後,將此前進行的研究擴展至GWAS分析。在有限的研究預算下,他花費約10年時間開展了自殺既遂者的GWAS分析,並於2019年率先在全球範圍內以實驗科學方式證明了自殺者遺傳因素的存在。基因組研究意味著「與生俱來的遺傳因素會導致自殺行為」,這可能會引發歧視與偏見。他隨即將目光投向了「表觀基因組」。表觀基因組是指不伴隨DNA鹼基序列改變的基因表現調控機制,已知其會因老化及環境因素發生後天變化,進而參與多種疾病的發生過程。換言之,菱本認為通過運用表觀基因組關聯分析(EWAS:Epigenome-Wide Association Study)來全面檢測表觀基因組,不僅有可能發現遺傳因素,還有可能揭示環境及生活習慣對疾病產生的影響。

虐待會引發表觀基因組老化

治療與休息可實現逆轉

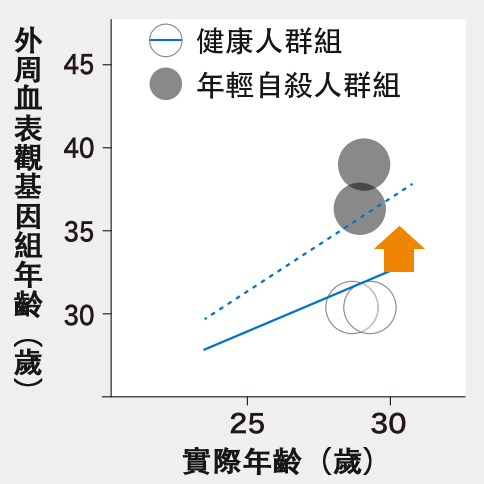

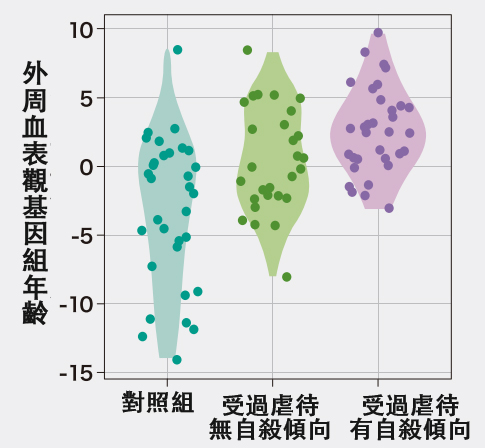

菱本研究表觀基因組的原因在於:基因組終生不會改變,而表觀基因組卻可通過干預進行改善。2013年由美國的Steve Horvath博士提出的「表觀遺傳時鐘」,是一種通過解析表觀基因組狀態,來評估區別於實際年齡(出生後經過多少年)的生物學年齡——「表觀基因組年齡」的方法。生物在承受壓力或受到創傷後,老化速度會快於實際年齡,依據這一已知事實,「表觀遺傳時鐘」有可能成為心理狀態視覺化的方法之一。神戶市至今仍保留著監察醫制度,在發現死因不明的遺體時,將在神戶大學進行解剖。正因這一背景,神戶大學擁有日本國內唯一、亞洲規模最大的1600例自殺者DNA樣本。菱本等人對這些樣本進行驗證後發現,10~39歲年輕自殺者的表觀基因組年齡較正常情況老化了10歲之多(圖1)。此外,通過分析有受虐經歷的10多歲兒童的血液樣本後還確認,與對照組相比,有受虐經歷兒童的表觀基因組年齡發生老化,其中自殺傾向越明顯的兒童,老化越顯著(圖2)。

圖1 青少年自殺者外周血表觀基因組年齡較實際年齡老化10歲以上

圖2 分析的中期結果顯示,受過虐待且具有自殺傾向的兒童,其表觀基因組年齡升高,表明可能存在生物學層面的老化。

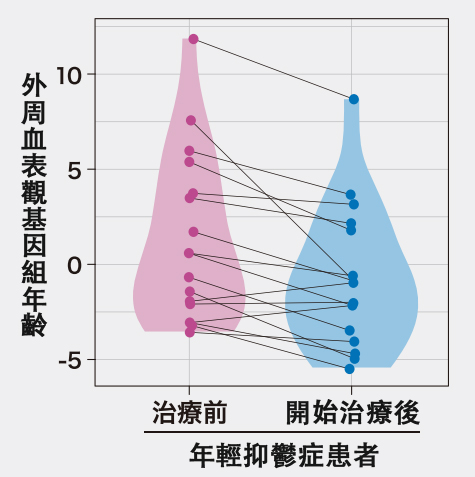

一個對患者頗為有利點是,即便老化已經發生,通過身心的休息或治療仍能使表觀基因組年齡恢復年輕。研究表明,在年輕抑鬱症患者中,存在接受約3個月治療後表觀基因組年齡恢復年輕約1歲的情況(見圖3)。菱本指出,以數值形式讓患者自身的改善狀態能被具體看見,對患者而言也會是積極的信號。

圖3 研究實證因心理壓力患病的年輕抑鬱症患者,經治療後表觀基因組年齡恢復年輕。

此外,菱本還表示,針對「為何會陷入抑鬱狀態、攻擊表徵態等情緒不安定穩態」,通過基因組與表觀基因組學研究也有望查明原因。自殺已成為全球性的重大問題,從以往將此類研究視為禁忌的歐美地區如今研究突飛猛進的態勢中也能窺見一斑。2020年國際自殺遺傳學聯盟(International Suicide Genetics Consortium)成立,菱本自創立之初便參加該聯盟,目前正通過全球的團隊合作發表了足以登上頂尖期刊的研究成果。

近期的研究逐步查明,既存在導致自殺的風險基因,也存在抑制自殺的基因。菱本眼中閃爍著光芒,表示:「研究如今正處於‘勃發期’。未來5~6年有望獲得推動新藥研發和新治療方法發現的重要知識,十年內或將出現重大突破。」(未完待續,TEXT:野野下裕子,PHOTO:松井博)

原文:JSTnews 2025年9月號

翻譯:JST客觀日本編輯部