上接本站報導:將兒童及青少年心理創傷「視覺化」,實現零虐待、零抑鬱、零自殺社會(上)

比較腦部圖像,探究成因

AI應用與ELSI探討取得進展

菱本此前已取得了諸多實際成果,並於2023年入選的日本科學技術振興機構(JST)「登月型研發項目」目標9中擔任項目負責人,並加速推動著研究。入選的「要素研究」成果獲得認可後,該研究自2025年4月起轉為「核心研究」,並著手開展①闡明與壓力和心理韌性(恢復力)相關的新機制(機制);②開發用於視覺化虐待、抑鬱、自殺所引發生理影響的指標;③設計考量敏感議題及當事人情況的指標落地技術;④應對面向技術落地與普及的倫理、法律及社會問題等4項新的研發項目(圖4)。

圖4 研究項目的組織架構圖

作為一種視覺化生理層面影響的方法,除表觀基因組外,菱本還開展了一項利用橫濱市立大學宮崎智之教授的團隊獨立開發的腦正電子發射斷層成像(PET: Positron Emission Tomography)檢測技術的研究。該研究通過比較「有虐待經歷或自殺行為的人」與「無此類傾向的人」的腦部圖像,分析承擔資訊傳遞核心功能的AMPA接受者的狀態差異,從而確定差異背後的影響因素。

這些研究的目標是,開發對難以通過兒童自身表述或表面觀察發現的受虐待及自殺風險進行預測的生物標誌物,以及解明會加劇情緒的不穩定性的表觀基因組及基因表現。同時,作為新型治療方法,研究團隊也在推進對神經調節治療(一種通過多種刺激調節神經功能的機制)的探討。據悉,該探討不僅限於傳統的物理性刺激,還將計算機應用程序中的刺激替代方案,以及人工智慧(AI)等最新技術的應用納入了研究視野。此外,還將同步持續探討在社會應用過程中的倫理、法律及社會問題(ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)。

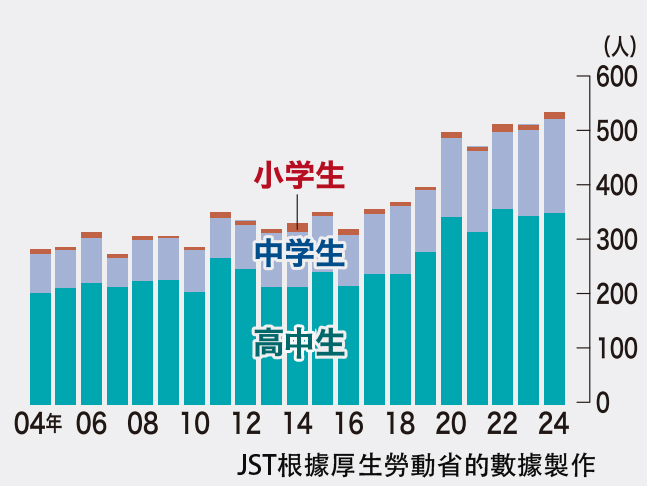

新冠疫情器件學生自殺人數增加

生物學視角的介入同樣必要

菱本表示,在心理的視覺化方面,今後仍需繼續積累研究成果。神經科學及精神醫學領域,需通過傾聽患者的表述來提煉研究內容,往往是在臨床與研究同步進行的過程中,才逐漸明確了自己真正想要探究的方向。

菱本堅持研究的理由之一,是希望緩解當前仍在持續的新冠疫情影響。據悉,新冠疫情前日本國內的自殺人數原本有所下降,但疫情後再次呈現增加趨勢。2024年度最新數據表明,自殺者總數雖較上一年度有所減少,但小學、初中及高中學生的自殺人數呈增長態勢(圖5)。菱本指出,這一問題在少子化日益加劇的背景下影響深遠。雖然在教育、行政在內等社會層面的對策固然重要,但從生物學研究層面採取措施也不可或缺。

圖5 經歷新冠疫情後,2022年小學、中學及高中學生自殺人數首次突破500人,已成為重大社會問題。

在此背景下,菱本寄期望於年輕一代研究學者能夠親手解開心理問題的謎團。在成長關鍵期歷經了3年新冠疫情的兒童,或許會以不同於以往人類的韌性積極看待社會,並構建起新的人際關係模式。菱本表示:「在社交媒體發達、資訊化不斷深入、各種變化日新月異的現代社會中,今後要如何生存下去——我期待下一代研究學者能找到答案」。(全文完,TEXT:野野下裕子,PHOTO:松井博)

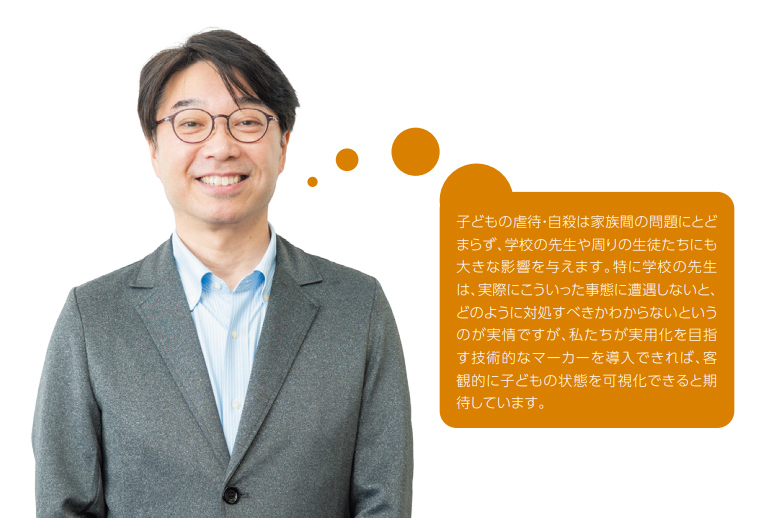

兒童的虐待與自殺並非僅限於家庭內部的問題,更會對學校教師及周邊學生產生重大影響。尤其對於教師而言,現實中若未實際遭遇過此類事件,往往不清楚該如何應對。但若能引入我們正致力於實用化的技術性標誌物,就有望實現對兒童精神狀態的客觀視覺化。

原文:JSTnews 2025年9月號

翻譯:JST客觀日本編輯部