東京科學大學的白鳥洋介特任教授與安井伸太郎副教授等人,成功開發出浸進水中就能輕鬆回收的鋰離子電池。這種電池的製作僅需塗抹電解質等材料並進行乾燥即可,而浸進水中後就能實現材料回收。研究團隊設想將其應用於固定型蓄電池,併計劃與電池製造商等合作推進實用化尺寸的研發,目標在2030年前後開展實證試驗。

相關研究成果已發表在材料科學領域的國際學術期刊《Advanced Materials》上。

此次開發的電解質採用極其柔軟的材料製成

鋰離子電池作為可重複充放電的電池已廣泛普及,但仍存在亟待解決的問題。首先是起火風險。鋰離子電池使用可燃性有機溶劑作為電解質,長期使用會導致電池內部積聚氣體。如果因強烈衝擊等因素使電池內部承受過大負荷,可能產生異常熱量導致起火。近年來,不使用有機溶劑的全固態電池等旨在提升安全性的研究日益活躍。

其次是回收難度大。鋰離子電池使用鈷、鎳等金屬,回收時需先經高溫焚燒或粉碎電池本身,再用有機溶劑提取出稀有金屬。這一過程所需的設備成本極高。目前亟須一種既能控制回收成本、又能推動電池再利用的方法。

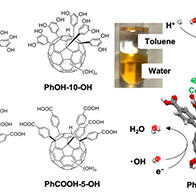

研究團隊開發出的電池有望同時解決這兩大難題。該電池的電解質未使用有機溶劑,而是採用「水系準固態電解質」。其製作方法是以鋰、硼、氧構成的化合物為核心,與不揮發性鋰鹽和水混合後塗覆在薄膜上。乾燥後多餘水分蒸發,形成由鋰鹽與水分子填充化合物間隙的結構。充放電時,鋰離子可在化合物的間隙中流動。

正負極的製作同樣簡單,只需將材料與水混合後乾燥即可。將電解質夾在正負極之間,再用薄膜等密封,就能製成鋰離子電池。電解質厚度約數十微米,因極具柔韌性,能與正負極界面緊密貼合,從而易於提升電池性能。

該電池在製造過程中不使用有機溶劑,可降低環境負荷。回收時,只需撕下電池的電極片並浸進水中,正負極材料、化合物等就會分別分散於水中,從而輕鬆回收正負極材料。既能降低回收時對環境的負荷,還能直接再利用正負極材料等,有助於減少製造成本。

研究團隊使用直徑約1厘米的電池進行試驗,實現了20分鐘充放電工作400次以上。雖然電壓僅2.35伏較低,但白鳥特任教授表示:「通過優化條件,有望實現3伏級電壓。」

由於該電池能降低起火風險,且可減少自身製造成本,未來有望應用於儲存可再生能源電力的固定型蓄電池等領域。接下來,研究團隊將探討電池大型化後能否保持穩定性能等問題,並與電池製造商等合作,目標在2030年前後開展實證試驗。

原文:《日本經濟新聞》、2025/8/26

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Advanced Materials

論文:Borate-Water-Based 3D-Slime Interface Quasi-Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

DOI:10.1002/adma.202505649