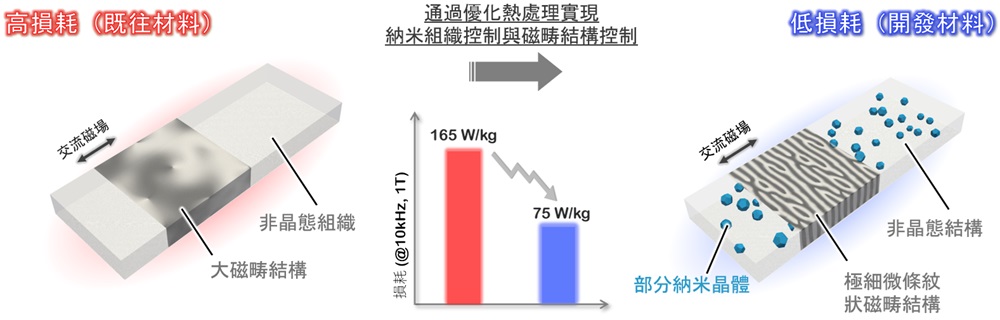

日本國立研究開發法人物質與材料研究機構(NIMS)的磁性與自旋電子材料研究中心的GAUTAM Ravi博士後研究員、間宮廣明主席研究員、大久保忠勝副中心長、世伯理那仁團隊負責人,NIMS國際青年科學家中心(ICYS)的KULESH Nikita調查研究員,日本東北大學多元物質科學研究所的平本尚三研究員、岡本聰教授、博士生小野暢久,以及國立研究開發法人產業技術綜合研究所電子基礎技術研究部門的小笠原剛主任研究員等人的研究團隊,新開發出了一種技術,可精密控制以鐵為主要成分的軟磁非晶態薄帶內部的奈米組織與磁疇結構。在變壓器、電動汽車功率電路等備受期待的數十千赫茲高頻率區間,該技術世界首次成功地將軟磁性材料的電力損耗較既往減少了50%以上。該成果不僅為高性能軟磁性材料的設計帶來新方向,還拓寬了適用於新一代電力電子學的低損耗材料的選擇範圍,將加速全球向更清潔、更高效的能源轉換技術轉型。相關研究成果已發表在《Nature Communications》上。

圖:既往非晶態薄帶的奈米組織與磁疇結構(左),以及本次開發材料的奈米組織控制與磁疇結構控制(右)示意圖。如中間圖所示,通過這些控制,軟磁性材料的電力損耗可降低50%以上。(供圖:NIMS)

隨著AI數據中心及電動汽車等電力需求急劇擴大,高效利用電力已成為重要課題。其中,作為其核心的電力電子學中,用於電力轉換與供給的變壓器和電感器等器件所使用的軟磁性材料性能是決定效率的關鍵。軟磁性材料是一類對外部磁場響應迅速、具備優異磁化響應特性且可抑制電力損耗的金屬材料,但隨著電力電子學的高頻化發展,軟磁性材料產生的能量損耗增加已成為嚴峻問題。

研究團隊利用穿透電子顯微術及原子探針,對通過液體急冷法制備的鐵基非晶態薄帶進行部分晶化處理後的樣品進行了詳細的微觀組織解析,並確認到奈米級鐵晶體的分散狀態。進一步通過磁光克爾效應顯微鏡觀察磁疇,結果證實其呈現出細微的條紋狀磁疇結構。

研究團隊基於這一觀察結果開展微磁學模擬後,明確了條紋狀磁疇結構的形成源於弱垂直磁各向異性的產生,其結果可大幅抑制在數十千赫茲高頻區間內佔軟磁性材料電力損耗80%以上的過剩損耗。

此次新開發的薄帶,由重量佔比94%以上的鐵及其他低成本元素(硼、磷、碳、銅、硅)構成,通過常規快速冷卻工藝即可製備。研究團隊已確認,能夠製造出寬度60毫米、厚度25微米的薄帶,具備足以滿足產業應用的規模化生產能力。該成果的顯著優勢在於,無需依賴稀有且昂貴的構成元素,即可實現極高效率的電力轉換。

在既往軟磁性材料研發中,降低磁伸縮是公認常識,而實現低磁伸縮的可選成分範圍十分有限。而此次開發的材料中,適度的磁伸縮(約30ppm)成為弱垂直磁各向異性的誘因,這一發現表明,即使磁伸縮較高的材料,通過結合奈米組織控制與磁疇結構控制,也能製成性能優異的軟磁性材料。由此開拓了軟磁性材料的新探索空間。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Ultra-Low Core Loss in Fe-enriched Soft Magnetic Ribbons Enabled by Nanostructure and High-Frequency Domain Engineering

DOI:10.1038/s41467-025-63139-1