日本國立研究開發法人物質與材料研究機構(NIMS)與東京大學等組的研究團隊,成功開發出一種利用溫差發電的新材料磁石。將其貼在處於高溫下的工廠管道等部位,即可利用熱量發電。該成果有望實現廢熱的高效利用,將有助於推動新型節能裝置的開發。

向金屬或半導體的一部分施加熱量,利用溫差發電的原理被稱為「焦熱電轉換」。該原理因1822年發現它的德國科學家而得名「席比克效應」。該技術目前已在通過體溫發電的無需充電的手錶等一部分領域實現了應用。

焦熱電轉換所使用的設備,一般採用電流與熱流方向一致、被稱為「縱型」的方式。然而,該方式存在一個問題,即需要將熱能轉化為電能所需的半導體及電極,而分開熱流與電流路徑的結構也會變得複雜。

本次開發的可實現焦熱電轉換的磁石(照片上部)(供圖:物質與材料研究機構)

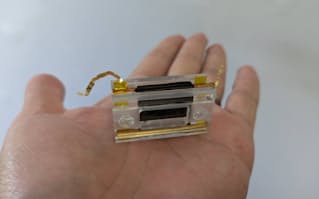

神戶大學開發的奈米碳管元件,重量不足1克,在自然環境下能將熱能轉化為電能(供圖:神戶大學)

NIMS的內田健一首席團隊負責人等的研究團隊,將目光聚焦於具有磁石特性的物質——「磁性體」。磁性體作為硬碟等資訊媒體中不可或缺的物質為人所知,但也具有電流以與熱流垂直相交的形式橫向流動的性質。該團隊旨在開發可憑藉這一「橫型」性質實現焦熱電轉換的素材與結構。

具體而言,研究團隊將釤和鈷構成的稀土磁鐵與鉍、銻、碲組成的化合物交替堆疊後,通過加熱使其接合。研究表明,將製成的材料斜切後得到的複材在保留磁性的同時,還實現了較高的焦熱電轉化效率。由於電流能夠在磁鐵本體中流動,結構也得以簡化。

為驗證複材的性能,研究團隊測試了相當於單位體積電輸出能力的「輸出密度」,結果顯示其所發揮的性能超過了市售的焦熱電轉換設備。該研究成果已於今年3月在國際科學期刊上發表。今後團隊將致力於提升效率,並在2028年之前將技術改良到實用化水平。

由於稀土磁鐵的釤、鈷以及鉍、碲等金屬交易價格高昂,該材料的成本問題依然存在。為此,神戶大學副教授堀家匠平等人的研究團隊正在推進使用輕質有機材料的一種——由碳製成的管狀「奈米碳管(CNT)」進行焦熱電轉換的研究。

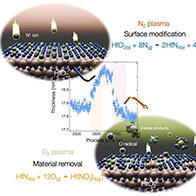

焦熱電轉換材料為提高發電量,是將易導正電的「p型材料」與易導負電的「n型材料」交替連接製成的。而研究團隊成功地使CNT轉變成了n型。

CNT具有易受空氣中氧分子影響而變成p型的特徵。研究團隊製作了具備p型與n型特性的CNT材料,並通過實際點亮小型發光二極體(LED)的實驗驗證了其效果。

CNT在過去一直交易價格高昂,但隨著製造技術的進步,價格正逐步下降。堀家副教授表示:「有望將單個元件的製造成本控制在數百日元單位。」今後團隊計畫與企業合作,以2030年為目標推動產品上市。

在為萬物存取網路絡的「物聯網」供電方面,雖已有太陽能電池等方式,但利用焦熱電轉換技術,不僅可應用於室內等暗照明環境,還有助於提高包括照明和空調等的能源利用效率。從節能角度看,其重要性將日益凸顯。

擔任日本焦熱電學會會長的九州大學的大瀧倫卓教授指出:「面向正式應用,亟須開展以(焦熱電轉換的)具體應用場景為導向的開發工作。」今後需著眼於汽車、工廠、基礎設施等領域的應用進行研發。

焦熱電轉換技術最初得到推廣,始於20世紀兩次世界大戰期間國際緊張局勢加劇、能源有效利用成為國家重要課題之時。尤其在20世紀40年代,據傳原蘇聯軍隊在鍋底安裝元件製成的、利用篝火獲取通信電源的「行軍飯鍋」,成為了在嚴寒的蘇德戰爭中堅持下來的手段之一。

第二次世界大戰結束進入東西方冷戰時代後,這項技術開始在20世紀60年代美國與蘇聯科技競爭的主戰場——太空開發的探測器和人造衛星上採用。隨著兩國的緊張關係在20世紀末趨於緩和,相關研究也隨之降溫。

在時隔半個多世紀後熱電轉換技術重新受到關注的當下,主角之一便是在材料開發、能源研究領域實力雄厚,並旨在通過科學技術成為能與美國比肩「大國」的中國。神戶大學的堀家副教授坦言驚訝之情:「近5到10年間,中國發表的論文數量已達到難以企及的程度。」

日本在包括磁性材料及CNT在內的材料研究領域,取得了被譽為諾貝爾獎級別的成果,引領著世界科學的發展。但與許多研究領域相似,若維持現狀,同樣存在在邁向實用化的開發階段被中國超過的風險。

原文:《日本經濟新聞》電子版、2025/9/11

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Energy & Environmental Science

論文:Multifunctional composite magnet realizing record-high transverse thermoelectric generation

DOI:10.1039/D4EE04845H