日本筑波大學數理物質系的長谷宗明教授、北陸先端科學技術大學院大學奈米材料與器件研究領域的安東秀副教授、慶應義塾大學理工學部的Paul Fons講師(研究當時,現任電氣資訊工學科教授)的研究團隊,通過將量子傳感器整合至原子力顯微鏡(AFM),成功以飛秒級時間解析度與奈米級空間解析度,實現了對局部電場的動態測量。該成果是量子傳感器邁向社會實際應用的重要一步。相關研究成果已發表在《Nature Communications》上。

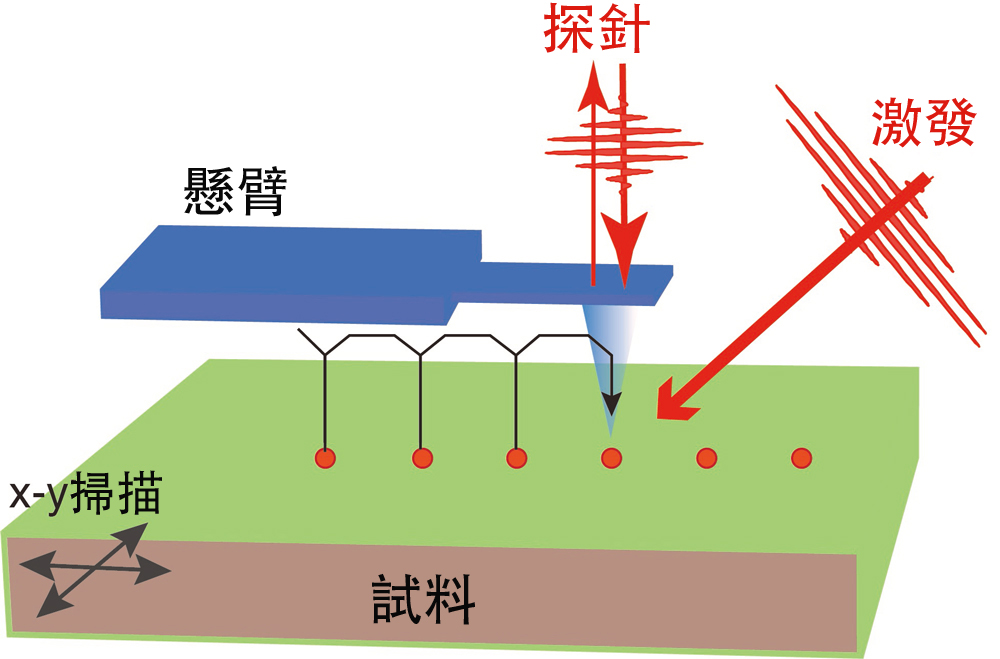

圖1 本研究實驗示意圖

採用金剛石NV探針進行的超快泵探測電場感測測量示意圖。測量採用「點探測模式」進行,即原子力顯微鏡探針在樣品上每個指定點垂直接近並撤回。樣品通過壓電掃描器在x-y方向進行掃描。(供圖:筑波大學)

NV中心是指在金剛石晶體中摻雜氮原子後,其緊鄰位置會形成碳原子空艙,由此構成量子態,該量子態可發揮量子傳感器的作用,實現對磁場、電場、溫度、應變等的測量。

當向NV中心施加電場時,會產生使折射率發生變化的電光(EO)效應。此次研究通過照射飛秒雷射對該電光效應進行測量,並將其用作檢測電場的探針(金剛石NV探針)。

長谷教授表示:「此前該領域,通過將掃描隧道顯微鏡(STM)與飛秒雷射相結合來研究樣品表面電荷分佈等的嘗試十分活躍。當時我們正在構思一些具有挑戰性的新課題,偶然想到了將此前未被嘗試過的AFM與飛秒雷射相結合的方法。此外,在選擇AFM探針時,我也不再使用現成的硅探針,而是採用作為量子傳感器研究熱點的金剛石NV中心,通過電光效應這種前所未有的方式對其加以利用。研究初期,我們完全無法預料能否成功。」

本次研究旨在通過將NV中心與AFM的融合,實現超越光繞射極限的空間解析度,同時以突破既往檢測極限的超高速時間解析度,完成對局部電場的測量。

研究團隊首先在雜質含量極低的高品質金剛石晶體近表面(深度40奈米處)引入了密度可控的NV中心,並運用雷射切割與聚焦離子束(FIB)技術,成功製備出尖端直徑小於500奈米的金剛石NV探針。研究人員將該金剛石NV探針安裝到可整合飛秒超短雷射的、基於壓阻效應的自感測式AFM的懸臂樑上。長谷教授解釋道:「現有標準化AFM因空間限制難以引入飛秒雷射,因此,我們經過反複試驗,定製設計並製造了這台全球唯一的自感測式AFM。該研究從2019年就已啟動,而僅這台AFM的設計與製造就耗費了大量時間與精力。」

研究團隊利用該系統成功檢測出n型砷化鎵(GaAs)的表面電場。儘管金剛石NV探針的引入使電光(EO)信號強度降至原來的1/42,但仍成功實現了局部電場的測量。

此外,團隊還以硅基板上轉移了二維層狀材料硒化鎢(WSe₂)單晶的樣品為研究對象進行了實驗。該樣品不同位置的結晶厚度有所不同,研究人員重點研究了與體相晶體接觸的單層部分的界面。通過對厚度不同的界面進行局部表面電場測量,成功以小於500奈米的空間解析度和低於100飛秒的時間解析度,探測到反映單層部分與體相部分載流子特性的表面電場信號。同時,研究人員採用指數函數對時間分辨電光(EO)信號的衰減過程進行建模分析,結果發現,單層部分僅觀測到約200飛秒的慢弛豫成分。而體相部分除該成分外,還存在約2皮秒衰減的慢弛豫成分。這一現象表明,單層部分的電場僅通過與基板的相輔作用等因素而快速弛豫,而體相部分則受到與表面電場結合的載流子的帶內弛豫及谷間弛豫的影響。

長谷教授表示:「我們一直致力於提高電光(EO)效應的靈敏度,通過反複試驗不同NV中心密度的導入方案,最終發現了可使信號強度提升13倍的NV中心密度,並於2024年發表相關論文。未來,為進一步提高檢測靈敏度,我們正考慮多種方案:例如,引入表面增強拉曼散射(SERS)中使用的金屬薄膜塗層以實現等離激元增強;此外,基於電光效應13倍增強很可能源於NV中心電荷狀態的推測,因此還在研究NV中心電荷狀態的控制方法。」

此次開發的空間時間極限感測技術有望成為功率半導體和燃料電池材料內部的局部電場檢測,以及拓撲絕緣體中的局部電場檢測等基礎物理與化學領域的核心技術。長谷教授補充道:「論文合著者中已有研究者著手開始量子生命領域的研究。筑波大學的重川秀實教授正在開展細胞樣品光動力療法相關研究,未來我們計畫進一步推進這方面的合作。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor.

DOI:10.1038/s41467-025-63936-8